|

Bedienung des Triebwagens |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Um den

Triebwagen

bedienen zu können, musste das

Lokomotivpersonal

zuerst in diesen gelangen. Dazu standen auch dem Personal die vier

Einstiegstüren

zur Verfügung. Einen eigenen Zugang zum

Führerstand

gab es jedoch nicht mehr. Die Wendezeiten an den jeweiligen

Endbahnhöfen

hatten gezeigt, dass der Fahrgastwechsel bereits abgeschlossen war, wenn

das Lokpersonal soweit war, dass es den

Führerraum

wechseln konnte.

Dabei passierte das Lokomotivpersonal auch den technischen Bereich mit dem kleinen Maschinen-raum. Dort mussten die Hähne zu den Haupt-luftbehältern geöffnet werden.

Im Schrank mit den

Relais

erfolgten Kontrollen und die

Batterie,

sowie die Steuerung wurden einge-schaltet. Wir können damit in den Führerstand gehen. In diesen gelangte das Lokomotivpersonal durch eine Türe. Bei einem kurzen Überblick erkannte dieses den links angeordneten Führertisch, die rechts da-von vorhandene Sitzbank mit dem davor montierten Korpus für die Handbremse.

Der Boden war mit

Holz

belegt worden. Die Wände und Decke entsprachen den Abteilen und der Tisch

des Lokführers wurden, wie der Korpus, in einer hellen grünen Farbe

gestrichen. Wie bei den Triebwagen der Schweizerischen Bun-desbahnen SBB üblich und bei den Lokomotiven seit den neusten Modellen auch der Fall, konnte der Lokführer seine Arbeit sitzend verrichten.

An Stelle eines Stuhles wurde jedoch nur ein einfacher frei

verschiebbarer

Hocker

verwendet. Als Ergänzung wurde an der Rückwand noch eine gepolsterte

Rückenlehne montiert. Es entstand so eine überraschend bequeme

Sitzgelegenheit.

Setzte sich der Lokführer, sah er vor sich den

Führertisch

mit den sehr kompakt angeordneten Bedienelementen. Diese mussten so knapp

montiert werden, weil der

Faltenbalg

mit dem Durchgang den Platz für diesen Tisch gewaltig einengte. Jedoch

hatte der Lokführer so alle für den Betrieb wichtigen Elemente vor sich.

Was nicht so wichtig war, oder nur gelegentlich verstellt werden musste,

verschob man an die Rück- beziehungsweise an die Seitenwand.

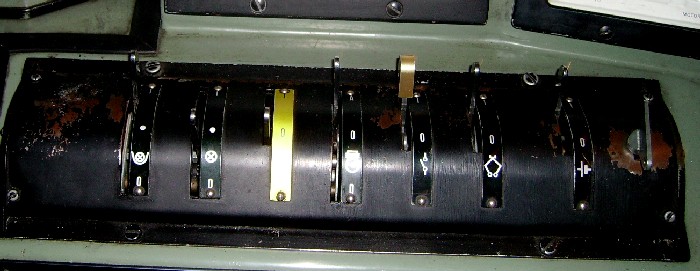

In diesem Verriegelungskasten waren die Schalter gefangen, so

lange der Schlüssel nicht eingesteckt und gedreht wurde. Wurde der

Führerstand

nicht bedient, war der Schlüssel in einem sepa-raten Fach versteckt

worden. War der Verriegelungskasten frei, konnte mit den Schaltern die Steuerung aktiviert, der Stromabnehmer gehoben und der Kom-pressor vorbereitet werden.

Der mit einem speziellen Griff gekennzeichneten Schalter zum

Hauptschalter

sollte erst betätigt werden, wenn der

Stromabnehmer

gehoben war. Ob in der

Fahrleitung

Spannung

vorhanden war, erkannte der Lokführer jedoch erst, wenn er den

Hauptschalter einschaltete.

Weiter waren in diesem Kasten auch die Schalter für die

Zugsheizung,

die

Beleuchtung

der Abteile und für die

Dienstbeleuchtung

eingebaut worden. Dabei kannten die Schalter zu den Beleuchtungen drei

Stellung und im verriegelten Zustand waren sie auf neutral blockiert. Die

Beleuchtung konnte daher nur im besetzten

Führerstand

ein- oder ausgeschaltet werden. Diese Lösung war wegen der Möglichkeit,

eine

Fernsteuerung

einzurichten, nötig geworden.

Nachdem nun der

Triebwagen

eingeschaltet war, konnten die

Bremsen

aktiviert und geprüft werden. Dazu musste jedoch der Hahn zu den

Bremsventilen

geöffnet werden. Dieser befand sich im

Führerpult

links vom linken Bein in einem mit Türchen beschlossen Bereich. Dort war

auch der Schlüssel zum Verriegelungskasten verstaut, wenn der

Führerstand

nicht besetzt war. Durch Drehen des Griffes wurden jedoch die Bremsventile

aktiviert.

Beim

Regulierbremsventil

handelte es sich um ein übliches

Ventil

der

Bauart

Westinghouse.

Durch Drehen des

Hand-rades

konnte mehr oder weniger Druck in die

Brems-zylinder

geleitet werden. Es war daher leicht zu bedienen. Das Führerbremsventil für die automatische Bremse stammte aus dem Hause Oerlikon und war vom Typ FV3b. Es musste zuerst von der Abschlussstellung in die Fahr-stellung verbracht werden.

Dazu zog der Lokführer einfach den Griff in seine Richtung und

bewegte ihn, bis eine erste Rastrierung bemerkt wur-de. Es war nun die

Druckregelung aktiv und der Druck in der

Hauptleitung

wurde automatisch auf fünf

bar

erhöht. Mit der Füllstellung, bei der der Griff wieder bis zum An-schlag von sich weggeschoben werden musste, konnte maximal ein Druck von 5.4 bar in der Hauptleitung erzeugt werden.

So konnten mit dieser

Niederdrucküberladung

Unterschiede zwischen den

Führerbremsventilen

ausgeglichen werden. Wurde der Griff wieder in die

Fahrstellung

verbracht, regelte das

Ventil

den Abbau dieser Niederdrucküberladung automatisch. Der Abbau erfolgte

daher so langsam, dass die

Bremsen

nicht ansprechen konnten.

Eine Bremsung wurde eingeleitet, indem der Griff gegen sich

gezogen wurde. Nach einer erneuten Raste konnte der Druck im Bereich von

4.6 bis 3.5

bar

feinfühlig eingestellt werden. Bei einem Auslass von 3.5 bar erfolgte die

nächste Rastrierung, die die Vollbremse markierte. Zug man den Griff

weiter in diese Richtung erfolgte am Anschlag schliesslich die

Schnellbremse

und die

Hauptleitung

wurde komplett entleert.

So war es zwar in seiner

Leistung

etwas beschränkt, war jedoch für den Einsatz dieses

Triebwagens

bestens geeignet. Erst mit der Weiterentwicklung dieses

Ventils

zum Modell

FV4a

wurde dieses Manko behoben. Rechts von den Bremsventilen befand sich schliesslich noch ein Druckknopf. Dieser erlaubte die Bedienung der Schleuderbremse und erzeugte beim Drücken einen Druck im Bremszylinder von 0.8 bar.

Diese war jedoch vor der Fahrt, im Gegensatz zu den anderen beiden

Bremsen,

nicht zu prüfen. Angewendet werden sollte diese

Schleu-derbremse

auch nur bei schlechten Zustand der

Schienen

und um dabei den

Schleuderschutz

zu unterstützen. Die Anzeigen der pneumatischen Drücke und Spannungen und Ströme befanden sich im direkten Blickfeld des Lokführers oberhalb des Verriegelungskasten.

Die eingebauten

Instrumente

wurden von der Rückseite her be-leuchtet und konnten daher auch bei

Dunkelheit erkannt werden. Wobei der Lokführer in diesem Bereich

eigentlich nur die

Ströme regelmässig beachten musste.

Die anderen Anzeigen dienten der Information.

Nach Abschluss der

Bremsproben

wurde der

Triebwagen

mit der

direkten Bremse

gesichert. Erst jetzt wurde die

Handbremse

gelöst. Dazu musste der Lokführer jedoch aufstehen, weil die Kurbel dazu

auf der Seite des

Heizers

auf dem Korpus platziert werden musste. Da der Bedienbereich mit der Türe

so abgeschlossen werden konnte, dass kein Zugang möglich war, war die

Kurbel der Handbremse für die Reisenden frei zugänglich.

Vertraut war die Wahl der Fahrrichtung, denn dazu war unterhalb

des grossen

Handrades

ein ein-facher Griff vorhanden. Schob man diesen nach vorne, wurden die

Wendeschalter

entsprechend eingestellt. Der grosse Unterschied kam nun, denn der Triebwagen sollte in der Regel mit verschlossenen Türen verkehren. Schliesslich haben wir diese bei der Inbetriebnahme geöffnet. Um diese wieder zu schliessen, musste in Führertisch die rot leuchtende Taste gedrückt werden.

Die Türen der an der

Vielfachsteuerung

angeschlossenen Fahrzeuge und beim

Triebwagen

wurden durch die Steuerung verschlossen und verriegelt. Löschte die Lampe,

war die Türen geschlossen. Da jedoch bei den Türen kein Einklemmschutz vorhanden war, musste vorher der Zug kontrolliert werden. Damit der Lokführer nicht immer aufstehen musste, wurde auf der Seite des Heizers ein Rückspiegel montiert.

Diese

Rückspiegel

gab es bei den

Triebwagen

schon immer und wurden bei den

Lokomotiven

erst mit der Baureihe Re 6/6

eingeführt. Auf Seite des Lokführers konnte dieser durch das geöffnete

Fenster nach hinten sehen.

Jedoch bot sich beim

Führerstand

zwei das Problem, dass die erste offene Türe den Blick nach hinten

verhinderte. Damit dieser Blick frei wurde, konnte der Lokführer vorne an

der Konsole mit den Anzeigen eine Taste drücken. Dadurch wurde lediglich

die Türe hinter dem Führerstand geschlossen. Zu einer Verriegelung dieser

Türe kam es jedoch nicht. Reisende konnten sie daher ungehindert öffnen

und so in den Zug gelangen.

Dazu verdrehte man das Handrad im Sinn des Uhr-zeigers bis zu einer ersten Rastrierung. Dadurch wurden die Trennhüpfer geschlossen und die erste Fahrstufe eingestellt.

Je nach befahrenem Gelände und angehängtem Zug, begann der

Triebwagen

nach dem Lösen der

Regu-lierbremse

zu rollen. Da nun aber bedingt durch den Aufbau der Steu-erung die ersten drei Stufen nur kurz verwendet werden durften, konnte sofort weiter zugeschaltet werden. Dazu wurde der Steuerkontroller einfach weiter in die gleiche Richtung verdreht. Die neuen Stufen wurden augenblicklich umgesetzt.

Jedoch durfte das nicht beliebig erfolgen, denn die zugelassenen

Werte bei den

Fahrmotorströme

konn-ten mit dieser Steuerung sehr schnell überschritten werden. Welche Ströme an den Fahrmotoren und in der Leit-ung vom Stromabnehmer nicht überschritten wer-den durften, konnte der Lokführer an einer kleinen auf einem Schild aufgetragenen Tabelle ablesen.

Dort fand er auch den

Strom, bei dem er gefahrlos

zuschalten konnte. Diese Tabelle war überall vor-handen und sie wurde von

erfahrenem Personal sel-ten konsultiert, da mit der Erfahrung die Werte

bekannt waren und so oft «blind» gefahren wurde.

Dabei kam bei diesem Schild einerseits deutsch, als auch

französisch zu Anwendung. Je nach

Führerstand

waren daher alle Funktionen deutsch, oder französisch angeschrieben

worden. Die fehlende italienische Sprache erachtete man nicht als Problem,

da das Fahrzeug gemäss den Planungen auf

Nebenstrecken

und daher nicht im Tessin eingesetzt werden sollte. Erst mit der Baureihe

RBe 4/4

sollten auch bei den

Triebwagen

alle drei Landessprachen berücksichtigt werden.

Dabei kam im

Führerstand

eins ein Modell mit

Registrierstreifen

zum Einbau. Ergänzt wurde diese mit der Kilometer-zählung, die die vom

Fahrzeug zurückgelegte Distanz aufzeichnete. Zudem war hier noch eine

mechanische Uhr vorhanden. Diese Uhr musste von Personal regelmässig

aufgezogen werden und sie war für die Bestimmung der korrekten Zeiten

massgebend. Daher wurde diese Uhr regelmässig anhand der Bahnhofsuhren

gerichtet.

Bei der Anzeige im

Führerstand

zwei fehlte jedoch die Uhr und der Zähler. Hier wurde eine

Farbscheibe

zur genauen Aufzeichnung der letzten rund 2 000 Meter eingebaut. Daneben

waren im diesen Gerät auch die von der Geschwindig-keit abhängigen

Kontakte abhängig. Benötigt wurden diese zum Beispiel für die von der

Geschwindigkeit abhängige

R-Bremse.

Jedoch waren auch andere Funktionen davon betroffen.

Wenn die gewünschte Geschwindigkeit erreicht wurde, musste die

Zugkraft

mit dem

Steuerkontroller

reduziert werden. Dazu drehte man diesen, wie es zu erwarten ist, gegen

den Uhrzeigersinn. Erst wenn die Stellung «0» erreicht wurde, wurden die

Trennhüpfer

geöffnet und der

Triebwagen

rollte antriebslos. Mit der Wahl der richtigen

Fahrstufe

konnte die Geschwindigkeit somit sehr gut reguliert werden. Mit Erfahrung,

wusste man wo und wann welche Stufe benötigt wird.

Um den rollenden

Triebwagen

wieder zu verzögern, standen dem Lokführer mehrere Möglichkeiten zur

Verfügung. So konnte er ganz normal eine der pneumatischen

Bremsen

benutzen. Das Fahrzeug wurde mit der Kraft der

Bremssohlen verzögert. Damit zu diesem Zeitpunkt sicherlich keine

Zugkraft

mehr ausgeführt wurde, sorgte der Druck im

Bremszylinder

dafür, dass die

Trennhüpfer

geöffnet wurde. Einzig bei sehr tiefen Geschwindigkeiten erfolgte dies

nicht.

Damit möglichst ohne die pneumatischen

Bremsen

gefahren werden konnte, wurde die

elektrische

Bremse

eingebaut. Um diese aktivieren zu können, musste der Kontroller von der

Stellung «0» gegen den Sinn des Uhrzeigers gedreht werden. Die Steuerung

schaltet auf den Bremsbetrieb um und die erste Stufe wurde zugeschaltet.

Der

Triebwagen

begann mit der

Widerstandsbremse

zu arbeiten. Auch hier konnte mit Wahl der

Bremsstufe

die Kraft verändert werden.

Reichten die acht

Bremsstufen

nicht aus um den Zug ausreichend zu verzögern, musste pneumatisch gebremst

werden. Beim

Triebwagen

reichte die

elektrische

Bremse jedoch für eine gute Verzögerung.

Zusätzliche

Bremskraft

konnte daher nur noch von den Wagen erzeugt werden. Dazu wurde die

automatische Bremse

auf die gewohnte Weise benutzt. Jedoch hatte diese zur Folge, dass die

Trennhüpfer

geöffnet wurden und der Triebwagen ebenfalls mit den

Bremsklötzen

verzögerte.

Um die

elektrische

Bremse des

Triebwagens

und die

automatische Bremse

der Wagen gemeinsam nutzen zu können, musste die pneumatische

Bremse

des

Triebfahrzeuges

ausgelöst werden. Dazu war im

Pedal

der

Sicherheitssteuerung

ein Fussschalter vorhanden. Wurde dieser gedrückt, wirkte die automatische

Bremse auf dem

Triebwagen nicht mehr. Das funktionierte auch, wenn sich dieser in

der

Fernsteuerung

befand.

Gerade wenn so angehalten wurde, gab es für das

Lokomotivpersonal

eine kleine Denksportaufgabe. Unter 40 km/h fiel die

elektrische

Bremse mehr oder weniger aus. Nun war der

Triebwagen

jedoch ungebremst. Wurde jetzt der Knopf losgelassen und mit der

automatischen Bremse

stärker gebremst, begannen auch die

Bremsen

des Triebwagens zu bremsen. Befand sich dieser jedoch an der Spitze, wurde

für den Triebwagen die

Regulierbremse

benutzt.

Kurz vor dem Stillstand wurden schliesslich noch die Türen

freigegeben. Dazu hatte der Lokführer neben der roten Taste eine gelbe

Taste erhalten. Wurde diese gedrückt, wurde die Verriegelung gelöst und

die Leute konnten die Türen ungehindert öffnen. Erst wenn dies auch

wirklich erfolgte, begann die rote Taste zu leuchten. Es leuchteten daher

bis zur Verriegelung beiden Tasten. Erst wenn bei dunkel waren, konnte die

Fahrt fortgesetzt werden.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Um

uns den Weg etwas zu vereinfachen werden wir den vorderen

Um

uns den Weg etwas zu vereinfachen werden wir den vorderen

Wollte

das Personal den

Wollte

das Personal den

Diese

Diese  Es

handelte sich beim

Es

handelte sich beim

Der

Beginn einer Fahrt, war nicht so einfach, wie bei den meisten

Der

Beginn einer Fahrt, war nicht so einfach, wie bei den meisten

Jetzt

war der

Jetzt

war der

Die

gefahrene Geschwindigkeit wurde dem Lokführer mit einem in der oberen

rechten Ecke montierten

Die

gefahrene Geschwindigkeit wurde dem Lokführer mit einem in der oberen

rechten Ecke montierten