|

Betriebseinsatz Teil 1 |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Ab dem

Fahrplanwechsel

am 29. September 1996 fuhren die

Neigezüge

der Reihe ETR 470 im planmässigen Verkehr. Auf der Strecke von Mailand

über den Gotthard nach Zürich ersetzten die «Cisalpino» die bisherigen

Intercity.

Bezeichnet wurden die Züge neu als

Eurocity.

Dank den höheren Geschwindigkeiten konnten die neuen

Fahrzeiten deutlich kürzer geplant werden. Die

Neigetechnik

sollte in den Alpen Vorteile bringen.

Jedoch kamen auch immer mehr Touristen auf

den Zug. Das oft auch, weil andere

Verbindungen

nicht mehr vorhanden waren. Gefallen hatte das der Firma Cisalpino AG, die

anhand der Fahrgäste vergütet wurde. Die neuen Neigezüge bedienten auch die Achsen zwischen Mailand und Genf, sowie über den Lötsch-berg nach Basel. Damit waren die wichtigen Städte im Mittelland und in der Westschweiz mit der Metropole im Norden von Italien gut verbunden worden. Ein erstes Problem ergab sich jedoch

bereits bei der Planung auf dieser

Achse,

denn die Züge mussten bis Brig getrennt geführt werden, da es keine

Vielfachsteuerung

gab. Der Umlauf war so geplant worden, dass sich die einzelnen Nummern auf den befahrenen Strecken abwechselten. Schnittpunkt war Mailand und damit auch jener Ort, wo der Unterhalt ausgeführt werden sollte. Von den neun vorhandenen Einheiten wurden

deren acht für die Abdeckung des Verkehrs benötigt. Es gab daher nur ein

Ersatz und der befand sich erst noch im Unterhalt. Für ein kaum erprobtes

Fahrzeug mutig. Das neue Angebot mit den schnellen

Verbindungen

durch die Alpen wurde mit sehr viel Medienaufwand beworben. So gesehen,

erhoffte man sich für diese neuen

Neigezüge

einen guten Start. Insbesondere, weil sie technisch durchaus als modern

angesehen werden konnten, denn noch immer fehlten alternative

Mehrsystemzüge nach Italien. Seit der Baureihe RAe TEE II

wurde in diesem Punkt keine Entwicklung mehr vorgenommen. Die Hoffnungen der Planer sollten jedoch

nicht erfüllt werden. Die neuen und kaum erprobten

Triebzüge

konnten nicht überzeugen und fielen durch viele Störungen auf. Noch

sprachen die Fachleute von Kinderkrankheiten und führten oft auch die

mangelnde Erfahrung des Personals ins Feld. Worte, die bei einem neuen

Fahrzeug schnell ausgesprochen wurden. Auf jeden Fall hofften die Leute

bei der Cisalpino AG noch auf eine Besserung.

Insbesondere wurde immer wieder erwähnt,

dass auf den

Bergstrecken

kaum Versuche erfolgten und das sich das noch rächen sollte. Zwei

Meinungen, die es zu ergründen gibt, denn so unrecht hatte niemand in

dieser Diskussion. Bestraft wurden dabei nur die Leute, die damit reisten. Das Argument mit den fehlenden Fahrten auf

den Gebirgsstrecken wurde durch die Störungen unterstützt. Insbesondere

auf der

Verbindung

über den Gotthard kam es zu vielen Störungen mit der

Neigetechnik.

Die Lötschbergstrecke war davon nicht so stark betroffen. Erstmals

erkannten auch weniger gut informierte Leute, dass die Gotthardstrecke

eine deutlich höhere Anzahl von

Kurven

hatte, die sich erst noch strenger abwechselten. Für einen

Neigezug

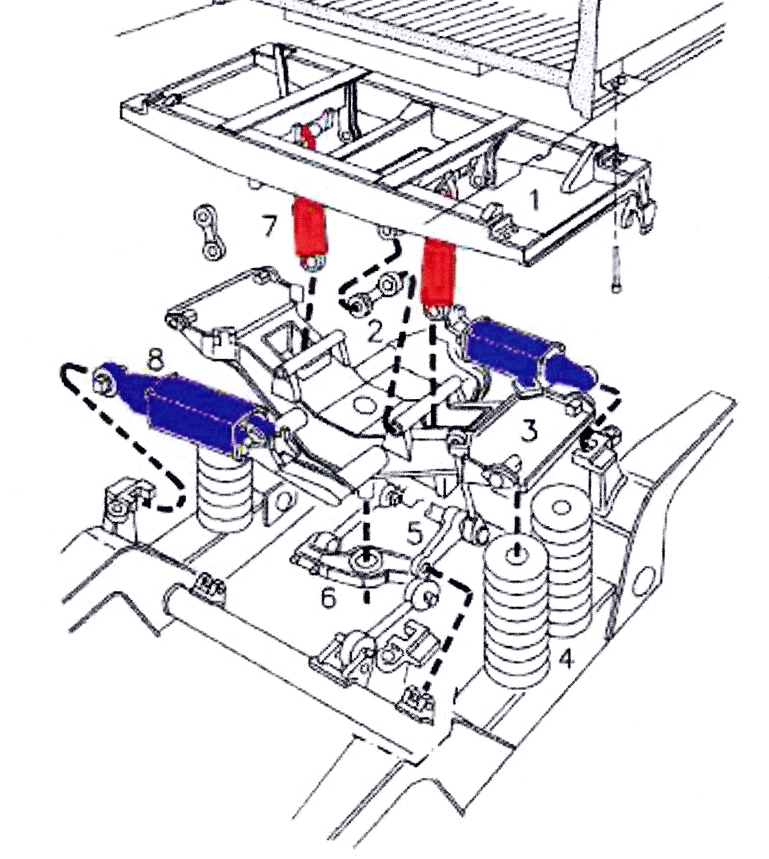

war die Gotthardstrecke eine Herausforderung. Sie müssen bedenken, dass

sich der vordere Teil nach links neigen musste, während die hinteren Wagen

noch nach rechts geneigt waren. Dazwischen waren nur ein paar Meter um den

Kasten aufzurichten und erneut zu neigen. Die

Zylinder

waren damit dauernd an der Arbeit, was das

Hydrostatiköl

arg ins schwitzen bringen konnte. Die Leventina war zudem noch sehr lang.

Der Fahrplan konnte in diesem Fall nicht mehr gehalten werden, was na-türlich den Fahrgästen nicht gefiel. Gerade in diesem Punkt, waren die Reisenden in der Schweiz pingelig. Nur wenige Minuten waren im engen Takt ein

Problem und das auch für die

Betriebsführung. Ergänzt wurden diese Probleme noch mit der mangelhaften Pünktlichkeit der von Italien eintreffenden Züge. Deren verspätete Ankunft konnte in Domodossola mit den Aufenthalt nur schlecht aufgefangen werden. In Chiasso übertrugen sich diese di-rekt, da der Triebzug den Grenz-bahnhof ohne Halt passierte und erst in Lugano einen kurzen Stopp ein-legte. Die dortige Zeit reichte gerade um

ZUB 121

in Betrieb zu nehmen. Zusammen mit den Störungen verlor der Zug

schnell an Ansehen und die Fahrgäste mieden immer wieder den

Neigezug,

weil es ihnen bei der Reise damit schlecht wurde. Dabei spielte diesen das

Innenohr einen Streich und so komisch es klingen mag, die Leute wurden

Seekrank. Wer daran litt, hatte sicherlich keine Freude, weil im Triebzug

schlicht die Kotztüten fehlten und das WC dann defekt war, oder noch

besetzt. In der Folge begann man in der Schweiz die

neuen

Neigezüge

neu als Cisalpino zu bezeichnen. Sie verloren daher den Status eines

Eurocity.

Im Punkt des Komforts, gab es jedoch keine Abstriche, denn ein Cisalpino

erfüllte sämtliche Bedingungen, die ein Eurocity zu erfüllen hatte. Die

Kennzeichnung CIS hatte jedoch auch zur Folge, dass man den verspäteten

Zug besser identifizieren konnte. Es war der CIS zu spät.

Nur, viele mieden den

Triebzug

aber auch wegen den Störungen und

Verspätungen.

Nicht selten, fiel der Zug total aus und musste abgeschleppt werden. Man kann sich jetzt natürlich die Frage stellen, wa-rum ein Zug nicht mehr fahren konnte, wenn die Redundanz so sorgfältig aufgebaut wurde. Diese berechtigte Frage kann man leider nicht mit einem globalen Satz beantworten, denn die Stör-ungen traten an unterschiedlichen Stellen auf. Ging eine Traktionseinheit verloren,

reichte bei gut besetztem Zug die

Zugkraft

nicht mehr für die Bergfahrt und dann half nur die

Hilfslokomotive. Schlimmer war da die Neigetechnik. Bei aller Plan-ung, diese konnte nicht mit einer Redundanz ver-sehen werden. So brauchte es nur einen undichten Zylinder und die Einrichtung fiel aus. Die Fahrt konnten dann oft nicht mehr

erfolgen, weil sich der Kasten wegen dem zweiten

Zylinder

nicht mehr aufrichten liess. Man musste diesen manuell entleeren. Fahren

konnte der Zug mit dem instabilen Kasten jedoch nur ohne Leute. Fiel der Zug jedoch vollständig aus, musste

er mit einer anderen

Lokomotive

mit mehr oder weniger Aufwand abgeschleppt werden. Diese

Schleppfahrt

konnte mit den vorhandenen Zug- und

Stossvorrichtungen

einfach eingerichtet werden. Wobei auch hier eine Vielzahl von Problemen

entstehen konnte. Fehlte ein Bolzen zur

Sicherung,

konnte keine gesicherte Fahrt erfolgen. Die

Hilfslokomotive

musste dann umgesetzt werden.

Deren Kasten war so aufgebaut worden, dass

der Platz zwischen der

Lokomotive

und der

Front

nicht mehr ausreichte. Zudem konnten deswegen auch kaum gekuppelt werden.

So blieben für diesen Ein-satz nur noch die älteren Baureihen übrig. Mit der Hilfslokomotive ging es dann nur noch schleppend voran und oft mussten die Reisenden dann im nächsten Bahnhof auf einen anderen Zug umsteigen. Im defekten Triebzug ging weder die Lüftung, noch konnte geheizt werden. Das Ziel hiess dann Mailand, wo der Defekt behoben werden musste. Oftmals konnte unter

Gleichstrom

wieder mit ei-gener Kraft gefahren werden, was aber ein schwacher Trost

war. Schlimmer als der defekte Zug war, dass

dieser nicht ersetzt werden konnte. Es gab nur eine Einheit in Mailand und

nicht in Zürich, oder Basel, wo sie eigentlich benötigt wurde. Der knappe

Bestand begann sich nun zu rächen und die Ursache für das Problem war auch

noch nicht gefunden. Besonders, wenn es die

Neigetechnik

betraf, denn diese ging in Mailand oft wieder und so wurde der Zug ohne

Befund auf die nächste Reise geschickt. Eine erste Analyse der häufigen Pannen

ergab, dass oft die

Neigetechnik

mit den vielen

Kurven

am Gotthard und weniger am Lötschberg überfordert war. Ein Problem, das

erkannt worden wäre, hätte man am Gotthard die notwendigen

Versuchsfahrten

absolviert. Jetzt betraf es im Betrieb stehende Einheiten und das kam bei

den Kunden nicht gut an. Als «Pannolino» bezeichnet, war der Ruf endgültig

dahin.

Eine Besserung war daher nur zu erreichen,

wenn das

Öl

ausreichend abgekühlt werden konnte. Auf Strecken mit weniger

Kurven

reichte dazu die lange Gerade da-zwischen. Diese musste nun mit anderen

Massnahmen ergänzt werden. Es stand eine erste Sanierung der Neigetechnik auf dem Programm. Mit der extrem knappen Anzahl von Zügen ging das nicht so schnell. Hatte man einen verbessert, ging es ausschliesslich an den Gotthard. So wurde am lebenden Objekt gleich geprüft,

ob die Massnahmen ausreichend waren. Die Kunden, die aus Versehen noch

eingestiegen sind, hofften dabei in-ständig, dass es nicht die eigene

Fahrt ist, die im Nir-gendwo liegen bleibt. Der Neigezug verlor daher zunehmend an Ansehen und immer öfters wurde die Bezeichnung Cisalpino durch «Pannolino», oder gar «Kotzolino» ersetzt. Der letzte Punkt, war das Problem mit den Fahrgästen. Wer sich auf der Fahrt einen Fixpunkt

suchte, sah er zu Stirnwand. Dort sah man dann, wie die

Neigetechnik

am arbeiten war und dass die einzelnen Wagen wie bei einem Ozeanriesen

leicht am Schaukeln waren. Dann half nur noch die Kotztüte. Um es schöner auszudrücken, der Neigezug hatte einen denkbar schlechten Start hingelegt. Dabei waren viele Probleme vorhanden, die bei ausgedehnten Versuchen aufgefallen wären. Nur wer mehrere Jahre auf die Auslieferung

warten muss, der will fahren, sobald die erste Einheit da ist. Man ging

davon aus, dass die

Neigezüge

solide gebaut wurden. Das stimmte in gewissen Bereichen, aber nicht bei

wichtigen Schnittstellen. Die leidtragenden Personen dieser Aktion

waren schliesslich die Fahrgäste, die mit dem Zug reisten. Und für die

sollte es zu neuem Ungemach kommen, denn der Zoll fuhr in Chiasso über die

Grenze mit. Das ging seit Jahren so und hatte schon bei den Modellen

RABe EC funktioniert.

Nun aber bemängelten die italienischen Beamten, dass sie sich die Preise

in der Schweiz nicht leisten konnte. Das war so, da der Staat die

entsprechenden Zulagen kürzte. So kam es, dass mit den

Neigezügen

in Chiasso angehalten werden musste. Dieser nicht öffentliche Halt nutzte

das

Lokomotivpersonal

auch um

ZUB 121

einzuschalten und zu prüfen. Ein Aufenthalt, der im

Fahrplan

nicht berücksichtigt wurde und das wirkte sich negativ auf die

Pünktlichkeit aus. Kaum ein Cisalpino war deshalb noch pünktlich

unterwegs. Selbst dann, wenn er es mit einem geringen Rückstand nach

Zürich schaffte.

So verzögerte sich die Abfahrt und der

Neigezug

passte nicht mehr in den

Fahrplan.

Die Folgen waren schnell klar, denn der Rückstand vergrösserte sich und er

konnte nicht eingeholt werden. Trotz all den Problemen mit den Neigezügen und deren Pan-nen waren diese Verbindungen sehr begehrt und die Nach-frage äusserst erfreulich. Besonders zwischen Zürich HB und Milano erfreuten sich die schnellen Züge einer grossen Nach-frage. Oftmals war der Zug so gut ausgebucht, dass

beim Halt in Arth-Goldau keine weiteren Fahrgäste aufgenommen werden

konnten. Alternative war der

Interregio,

der dann 30 Minuten später im Tessin war. Um den anfälligen Betrieb zu verbessern,

beschloss die Firma Cisalpino AG erste Veränderungen. Neu sollten auch die

Destinationen Venedig im Süden und Stuttgart im Norden angefahren werden.

Gerade die Fahrten nach dem kulturell bekannten Venedig erachtete die

Firma als gute Quelle um Einnahmen zu erhalten. Besonders dann, wenn man

ab Stuttgart ohne umsteigen zu müssen an die berühmte Lagune in Italien

fahren konnte. Damit wurden die anfälligen

Triebzüge

nicht entlastet. Im Gegenteil, die acht am Tag verplanten Einheiten wurden

um die bisherigen

Stilllager gebracht. Diese wurden vom Betrieb geschätzt, da so der

Fahrplan

wieder eingehalten werden konnte. Bei der betreibenden Firma sah man

jedoch nur die Geldscheine, die in die Kassen fliessen sollten. Reserven

kosten Geld und sind bei diesem guten

Neigezug

nicht erforderlich. So leicht, wie man sich das in den Büros

vorstellte, war die Sache gar nicht. Auf der Strecke nach Venedig passte

der

Neigezug

schlicht nicht in den

Fahrplan.

Mit aller Mühe hatte man aber die notwendigen Trassee gefunden. Abfahrt

war damit rund fünf Minuten vor dem

Regionalzug,

der in der gleichen Richtung verkehrte und das gleiche Ziel hatte. Eine

Neigetechnik

wurde jedoch nicht benötigt und die

Reisezeit

wurde unattraktiv. Schlimmer war jedoch die Erweiterung nach

Norden. Die

Neigezüge

waren von wenigen Jahren nicht dafür ausgelegt worden. Wir erinnern uns,

dass der Zug zwischen der Schweiz und Italien eingesetzt werden sollte.

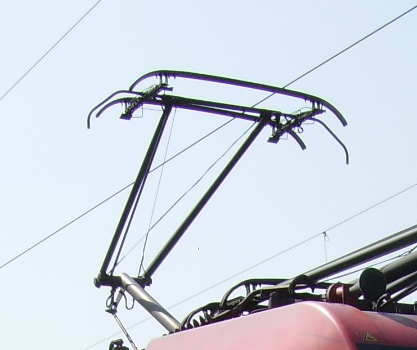

Nun kam Deutschland mit den breiten

Stromabnehmer

dazu. Dabei sollte die neue Strecke auch noch bogenschnell befahren

werden. Es stand ein grösserer Umbau der Einheiten auf dem Programm.

Mit einer betrieblichen Reserve, die nun

bei null lag, musste der Verkehr aufrecht erhalten werden. Die Freude beim

Personal und bei der Kundschaft hielt sich in Grenzen. Immer noch waren

die Züge an der Grenze zu spät und Italien sah das einfach nicht ein. 15

Minuten seien bekanntlich die Toleranz und die halte man ja meistens ein.

Dumm, wenn es dann ab der Grenze nur noch drei Minuten sind und der Zug zu

spät kam. Der

Triebzug

passte nicht mehr in den

Fahrplan.

Mit viel Geschick wurde versucht den

Neigezug

um die anderen

Kompositionen

zu lotsen. Besonders der im Tessin heilige

Regionalverkehr

sah das gar nicht gern. Noch schlimmer war die Sache aber weiter im

Norden. Mit der

Verspätung

passte der Neigezug nicht mehr auf den Abschnitt zwischen Arth-Goldau und

Zug. In der Folge kam die Umleitung über Wohlen und die Verspätung nahm

zu. Wenn es in den letzten Abschnitten kaum

Hinweise zu den

Verbindungen

nach der Calvinstadt Genf gab, dann deshalb, weil dort die geringsten

Probleme vorhanden waren. Der

Neigezug

verkehrte auf der eher schwach ausgelasteten Strecke einfach mit etwas

Verspätung.

Die hier vorhandenen Reserven reichten oft, dass das Ziel sogar pünktlich

erreicht werden konnte. Doch nun stand eine neue Zeit an, denn es sollte

nach Stuttgart gehen. |

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Von

Beginn an sollten die

Von

Beginn an sollten die

Viele

Fachleute, die nicht direkt mit dem Angebot zu tun hatten, meinten, dass

man die

Viele

Fachleute, die nicht direkt mit dem Angebot zu tun hatten, meinten, dass

man die

Die

Züge konnten meisten nach der Behebung der Störung weiterfahren. Nur, wenn

die

Die

Züge konnten meisten nach der Behebung der Störung weiterfahren. Nur, wenn

die

Damit

konnten die Leute mit den gesundheitlichen Problemen, die Züge jedoch

meiden und alternative Reisewege suchen. Besonders schlimm war, dass die

Züge dabei im Takt fuhren und es oft nicht leicht war, den Cisalpino ohne

zeitliche Ver-zögerungen zu meiden.

Damit

konnten die Leute mit den gesundheitlichen Problemen, die Züge jedoch

meiden und alternative Reisewege suchen. Besonders schlimm war, dass die

Züge dabei im Takt fuhren und es oft nicht leicht war, den Cisalpino ohne

zeitliche Ver-zögerungen zu meiden. In

der Schweiz kam noch hinzu, dass nicht einfach eine beliebige

In

der Schweiz kam noch hinzu, dass nicht einfach eine beliebige

Das

Problem bei der

Das

Problem bei der

Dort

sollte der Zug auf die nächste

Dort

sollte der Zug auf die nächste

Die

Arbeiten sollten während dem ordentlichen Unterhalt ausgeführt werden. So

konnte der Betrieb aufrecht erhalten werden. Wir erinnern uns acht

Einheiten waren verplant, die neunte im Umbau. Auch wenn man nun den

Unterhalt in die Nacht verschob, besser wurde die Situation damit nicht.

Besonders dann, als der erste umgebaute

Die

Arbeiten sollten während dem ordentlichen Unterhalt ausgeführt werden. So

konnte der Betrieb aufrecht erhalten werden. Wir erinnern uns acht

Einheiten waren verplant, die neunte im Umbau. Auch wenn man nun den

Unterhalt in die Nacht verschob, besser wurde die Situation damit nicht.

Besonders dann, als der erste umgebaute