|

Entwicklung und Beschaffung |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Im Jahr 1987 kam die Idee auf, mit neuen

Neigezügen

den Verkehr mit Italien zu beschleunigen. Gerade die Strecke zwischen

Mailand und Genf war für solche Züge hervorragend geeignet. Viele gerade

Abschnitte, deren Geschwindigkeit oft nur wegen wenigen

Kurven

vermindert werden musste. Das war in Italien auch die Idee, die hinter

diesen speziellen Fahrzeugen steckte. Nur es war damit noch lange nicht

getan.

Aber auch viele andere Abschnitte im Land

würden passen. Diese Ideen waren revolutionär, denn ei-gentlich ging es

bei der Planung lediglich um neue Fahrzeuge für den recht wichtigen

Verkehr mit dem südlichen Nachbar. In der Schweiz kam eine richtige Euphorie auf. Bisher kaum bekannt, sahen viele Leute den Vorteil bei den Neigezügen. Viele Stimmen sprachen sogar davon, dass man ins Abseits geraten könnte. Noch ahnte niemand, dass solche Züge auch

im Land verkehren sollten. Die Technik war für das Land neu und die Bahnen

in der Schweiz sollten erneuert werden. Ein Beispiel war sicherlich die

neue

S-Bahn

in Zürich. Um überhaupt erste Erfahrungen mit dieser neuen Technik zu sammeln, musste in der Schweiz Ver-suchsfahrten durchgeführt werden. Die Idee mit

Einheitswagen III,

die mit einer aktiven

Neigetechnik

versehen werden könnten, schied schnell aus. Es musste ein passendes

Fahrzeug sein. Dieses gab es in Italien. Jedoch war es nicht für das

Stromsystem

der Schweiz geeignet. Technische Probleme sollten aber zu lösen sein. So fanden in der Schweiz auf mehreren

Strecken Versuche mit einem geschleppten italienischen

Triebzug

statt. Da es aber schneller um die

Kurven

ging, musste noch das passende

Triebfahrzeug

gefunden werden. Die neue

Lokomotive

Re 4/4 IV der Schweizerischen Bundesbahnen SBB war verfügbar und technisch

so ausgelegt, dass sie auch schneller um die Kurven fahren konnte. Eine

Neigetechnik

war jedoch nicht vorhanden.

Dabei wirkten auf den Lokführer und die

Leute im

Messwagen

erhöhte Fliehkräfte, jedoch nicht auf die Leute, die im

Neigezug

sassen. Um diese ging es letztlich bei den

Versuchsfahrten,

denn technisch wa-ren ja höhere Werte kein Problem. Die 1990 durchgeführten Versuche zeigten, dass auch in der Schweiz Neigezüge, die damals nach dem ita-lienischen Muster häufig «Pendolino» genannt wur-den, verkehren konnten. Damit war mehr oder weniger klar, dass man

solche Züge für den Verkehr nach Italien beschaffen könnte. Die erhoffte

Reduktion der

Fahrzeit zwischen den erwähnten Zentren war so möglich und man konnte

die

Ausschreibung

für die neuen Züge präzisieren. Die Hersteller in der Schweiz begannen

daraufhin mit eigenen Versuchen. Man musste den Rückstand auf die

italienischen Hersteller innert kurzer Zeit aufholen. Schliesslich ging es

um einen lukrativen Auftrag, den man gerne an Land holen würde. Dabei

stellte sich aber auch gleich die Frage nach der

Neigetechnik,

denn wie durch ein Wunder gab es auch eine zweite Lösung für das Problem

und die fand man bei der Armee. Eine Lösung war der Weg mit einer

Kooperation. Bei den

Neigezügen

in Italien war der Hersteller Fiat führend. So suchte man dieses Wissen um

die Erfahrung ins Land zu holen. Andere Firmen gingen jedoch andere Wege.

Dort versuchte man es mit einer mechanischen Lösung. Diese stammte aus dem

Kampfpanzer «Leopard II» und wurde für die Ausrichtung des Rohres genutzt.

Das war schnell genug für einen Neigezug.

Sie werden in einem eigenen Artikel

vorgestellt und wir kehren zur Entwicklung des Zuges zurück, der die

Schweiz mit Italien verbinden sollte. Während die Hersteller in der Schweiz ihre Projekte bauten und mit Versuchen begannen, schoss sich die Politik auf die neuen schnellen Züge ein. Damit war es aber noch lange nicht getan, denn die Bahnen mussten auch noch von den Triebwagen überzeugt werden. Genau dort lag letztlich das Problem, das

man noch lösen musste. So simpel sich die Sache anhört, war sie auch

wieder nicht, aber man musste jemanden finden, der die neuen Züge

bestellte. Jedoch hatten die beteiligten Bahnen an dem neuen Zug wenig Interesse, denn niemand wollte den teu-ren Zug alleine finanzieren und dann auf der Strek-ke alleine betreiben. Die neuen Züge konnten nur finanziert

werden, wenn man zwischen den beteiligten

Bahngesellschaften

eine Lösung für die Finanzierung fand. So einfach, wie man meinen könnte,

war das auch wieder nicht, denn zu unterschiedlich waren die Interessen. Nach langen Verhandlungen zwischen den

Bahngesellschaften

einigte man sich schliesslich auf die Gründung einer eigenständigen

Gesellschaft, die sich für die Beschaffung und den Betrieb der neuen

Neigezüge

verantwortlich zeigen sollte. Damals eine Neuerung, welche jedoch die

Zusammenarbeit der Bahngesellschaften verbessern sollte. Das war durchaus

keine schlechte Idee, wenn man grosse Projekte finanzieren musste.

Man erhoffte sich so gewisse Vorteile bei

den Risiken, die durch solche Gesellschaften im Ausland entstehen

konn-ten. Zumindest hatte man nun eine Aktiengesellschaft und die musste

eine Aufgabe wahrnehmen können. Die Aufgabe der neuen, von den Bahngesellschaften unabhängig arbeitenden Firma war klar, denn sie sollte die neuen Züge beschaffen und anschliessend eigenständig betreiben. Nur das fahrende Personal wurde von den

jeweiligen Bahnen gestellt. Wie es sich jedoch mit den komplizierten

rechtlichen Verhältnissen innerhalb der neuen Aktienge-sellschaft

darstellte, war schon ein anderes Thema, das wir auch behandeln müssen. Aufgeteilt war das Aktienkapital der

Cisalpino AG in meh-rere Teilhaber. 50% der Aktien und somit die Hälfte

der Gesellschaft lagen dabei in den Händen der Italienischen Staatsbahnen

FS. Womit eigentlich die Italiener in der Schweizer Firma das Sagen

hatten, denn die anderen Teilhaber schafften bei Streitigkeiten keine

Mehrheit und eine Lösung gab es so nicht. Doch wer waren die anderen

Teilhaber? Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB

hielten 40% der Aktien und waren daher der zweitgrösste Teilhaber. Die

restlichen 10% der Aktien und somit eine Minderheit, teilten sich auf die

Lötschbergbahn (6%) und die Westschweizer Kantone (4%) auf. Man konnte

daher von einer Patsituation zwischen der Schweiz und Italien sprechen.

Letztlich erreichte man ohne die FS jedoch innerhalb der Firma Cisalpino

AG nichts.

Der Grund, war in Italien zu finden, denn

die FS wollte Komponenten anderer Züge nutzen können und so poch-ten sie

auf italienische Züge. Sehr zum Missfallen der schweizerischen Teilhaber.

Doch blicken wir zuerst ins

Pflichtenheft. Man forderte einen neunteiligen

Triebzug

mit

Neige-technik

und elektrischem Fahrantrieb. Dabei sollten die beiden

Stromsysteme

in der Schweiz und in Italien abge-deckt werden. Es war also von einem

Zweisystemzug die Rede und mit neun Wagen solle der Zug eine Länge von

ungefähr 240 Meter haben. Damit war auch klar, dass es keine

Vielfachsteuerung

braucht, denn von der Länge her wäre der Zug für die Schweiz zu lange

gewesen. Gerade diese Länge war ein Wunsch der FS.

Ähnliche nur für Italien beschaffte Züge konnten so in der Entwicklung

berücksichtigt werden. Man erhoffte sich so auch, dass die Vorhaltung von

Ersatzteilen vereinfacht wird. Italien war gut abgedeckt, was von den

anderen beteiligten Bahnen nicht gesagt werden kann. Die mussten daher die

Teile bei den FS beziehen, was natürlich verrechnet werden sollte und so

Geld ins Land brachte. Es muss erwähnt werden, dass damals bei den meisten

Erbauern von Fahrzeugen für den Schienenverkehr noch jedes Modell einzeln

geplant und gebaut wurde. Die heute üblichen Lösungen mit einer Art

Baukasten, wurden erst danach entwickelt. Mit der Wahl eines

vergleichbaren

Triebzuges konnte die Cisalpino AG auch die hohen Kosten

für die Entwicklung sparen. Gerade bei einem

Neigezug

waren diese bisher

sehr hoch.

Nur auf eine hohe Geschwindigkeit getrimmte

Antriebe waren daher ausgeschlossen worden. Doch bei der Forderung gab es

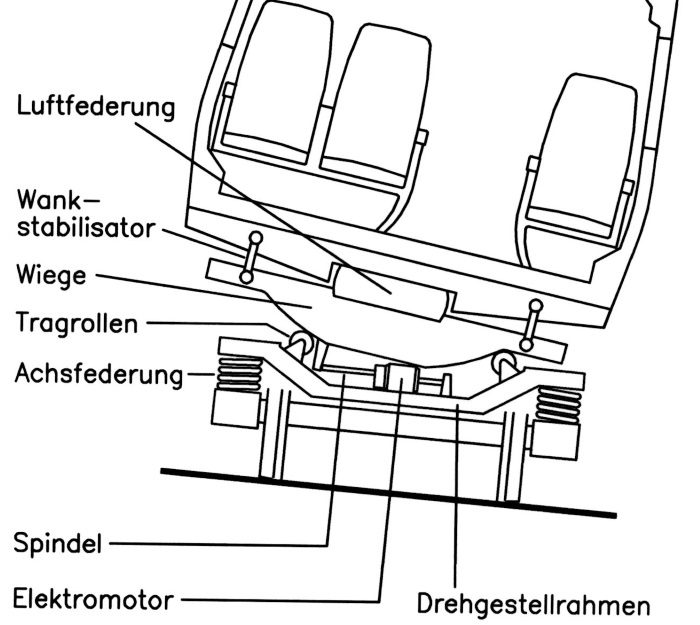

noch ein sehr grosses Problem, das nicht so leicht gelöst werden konnte. Neigezüge sind eigentlich nicht für hohe Geschwindigkeiten geeignet. Die Führung der Radsätze muss bei solchen Zügen zu Verminderung der Kräfte im Gleis flexibel aufgebaut werden. Für hohe Geschwindigkeiten waren jedoch starr geführte Achsen wichtig. Mit dem

Wert von 200 km/h sollte ein Mittelwert erreicht werden. Das Problem

konnte mit aktiv gesteuerten

Radsätz gemildert werden. Die gab es in der

Schweiz, wo aber nicht gebaut wurde. Zudem wurde damals keine der vorgesehenen Strecken schneller be-fahren. Selbst die ersten Planungen für einen neuen Alpentunnel in der Schweiz gingen davon aus, dass dort nicht schneller gefahren werden sollte. Das Land mit den hohen Bergen war nicht für hohe

Geschwindigkeiten geeignet. Damals war in der Schweiz noch nicht restlos

klar, ob der neue

Neigezug

der Firma Cisalpino AG überhaupt so schnell

fahren kann. Die Schweiz entwickelte damals gerade das

Signalsystem N. Dieses war so ausgelegt worden, dass auch mit mehr als 160

km/h gefahren werden konnte. Als Ergänzung dazu, sollte eine

Zugbeeinflussung mit

Bremskurven eingeführt werden. Beide hier erwähnten

Ideen kamen in Betrieb, aber damals steckten diese wirklich noch in den

Kinderschuhen. Zudem sollte mit Aussensignalen nicht schneller als 160

km/h gefahren werden.

Das

heisst, er musste Wagen der ersten

Wagenklasse, ein-en

Speisewagen und

natürlich die Wagen zweiter Wagen-klasse besitzen. Alle Fahrzeuge mussten

zudem mit

Klimaanlagen versehen werden, denn auch das wurde bei einem

Eurocity gefordert. Sie sehen damit waren gewisse Punkte klar umschrieben. Aufgeteilt werden sollten die Plätze im Verhältnis

von 1:2. Der Zug bekam daher insgesamt ungefähr 470 Sitzplätze. Für einen

Neigezug

war das damals ein hoher Wert. Wobei wir auch eingestehen müssen,

dass es solche Modelle in Europa bisher nur in Italien gab und dort hatte

sich diese Aufteilung durchaus bewährt. Dass es in der Schweiz etwas

anders aussehen könnte, war den Leuten bekannt, das wurde jedoch

ignoriert. Bei den Zügen in der Schweiz waren die Verhältnisse

oft zu Gunsten der zweiten

Wagenklasse verschoben worden. Nur in den

Zügen, wo mit vielen Geschäftsleuten gerechnet werden musste, wurden die

Verhältnisse zu Gunsten der ersten Klasse verschoben. Bei

Triebzügen

konnte das natürlich nicht jeden Tag neu angepasst werden. Daher wurde

einfach ein Wert genommen. Ob der passte, musste der Betrieb zeigen. Unter diesen Vorgaben, die im Lauf der Ausschreibung

immer wieder angepasst und verändert wurden, war es für die vielen

Hersteller schwer eine optimale Eingabe einzureichen. War das Modell

fertig, wurde einfach wieder ein Bauteil anders gewünscht. Die Anbieter

mussten dann wieder über die Bücher und so das Modell nach den neuen

Wünschen gestalten. Eine richtige Mitsprache hatten sie dabei jedoch

nicht.

So abwegig war das nicht, aber in Italien sollen die Uhren

bekanntlich etwas anders laufen. Wurde das Modell der FS angepasst,

erfolgte nur wenige Zeit später jene für das Modell der Cisalpino AG. Letztlich war es jedoch soweit und die Cisalpino AG be-stellte die neun benötigten Züge. Da die meisten Herstel-ler schon das Handtuch geworfen hatten, war sofort klar, der neue Zug wird in Italien gebaut. Als dann noch als Muster

die Baureihe ETR 460 der FS angegeben wurde, war auch klar, wer da die

Hände im Spiel hatte, es war jener, der bei der neuen Firma

un-eingeschränkte Macht genoss und das nun bei der Be-schaffung auch

ausspielte. Das obwohl man bei der FS mit den nagelneuen

Neigezügen der Baureihe ETR 460 schlicht keine Erfahrung hatte, denn diese

wurden schliesslich auch erst gebaut. Verkehrt war also vom Muster noch

kein einziger

Triebzug und die Ausrüstung für zwei

Stromsysteme musste

auch noch umgesetzt werden. Wann der Hersteller zuletzt ein

Triebfahrzeug

für

Wechselstrom geliefert hatte, war schlicht nicht klar zu beantworten. Begründet wurde der Entscheid der Cisalpino AG

schliesslich mit den vom Hersteller bereits getätigten Erfahrungen im

Bereich der

Neigetechnik. Keine Chance hatten die gut aufgestellten

Hersteller aus der Schweiz, die mit einem mechanischen Stellantrieb

offerierten. Was dieser konnte, zeigte er jeden Tag im Kampfpanzer und

später dann mit der Reihe RABDe 500 der Schweizerischen Bundesbahnen SBB,

bei der die Leute weniger Probleme hatten.

Wer nun aber moniert, dass auch beim ETR 460

ein solcher Antrieb verwendet wurde, liegt gar nicht so falsch, denn die

hydraulische Lösung war das Steckenpferd des italienischen Herstellers

Fiat. Sollen die Gewindestangen der anderen brechen, das

Öl floss, wenn

auch in den Boden. Einige Komponenten der neuen Züge sollten in der Schweiz gebaut werden, jedoch sollte der Hauptteil in Italien gefertigt werden. Dazu sah man die Firma Alstom vor, die vor kurzem die italienischen Firmen übernommen hatte. Dass das nur als Zückerchen für die

benachteiligten Hersteller aus der Schweiz angesehen wurde, war wohl allen

Lesern klar. Man wollte damit die Cisalpino AG nicht schon beerdigen,

bevor die Züge geliefert wurden. Jedoch muss man auch eingestehen, dass das Konstrukt dieser Cisalpino AG nicht funktionieren konnte. Wenn eine Bahnge-sellschaft 50% der Aktien zugeschlagen bekommt, kann sie handeln, wie sie will. Ein

anderer Verteilschlüssel hätte andere Lösungen zur Folge gehabt. Aber

alles der FS in die Schuhe zu schieben, war nicht fair. Von den anderen

Aktionären war so viel Motivation vor-handen, dass es zum Glas bei einer

Presseveranstaltung reichte. Auf jeden Fall war nun klar, wer die

Neigezüge für

den Verkehr zwischen der Schweiz und Italien bauen sollte. Auch wenn die

Industrie in der Schweiz das nicht eingestehen wollte. Man hatte zwar die

funktionierende Technik, aber in einem Zug eingebaut und erprobt war diese

schlicht noch nicht. Daher war der Entscheid der Cisalpino AG nicht so

falsch. Man konnte es nicht jedermann recht machen und das war das

Problem.

Ein Vorteil, der zur Hoffnung

Anlass gab, dass mit einer kurzen Lieferfrist zu rechnen war, denn gerade

dort schwiegen sich die Italiener immer wieder aus. Einmal war es so, dann

doch wieder anders. Die neu zu beschaffenden Züge sollten als Reihe ETR

470 bezeichnet werden. Auch hier zeigte sich die italienische Hand, denn

man verwendete eine Bezeichnung nach italienischem Muster und nicht nach

der in der Schweiz üblichen Art. Der Vorteil sah man bei den

Zulassungen,

denn im Gegensatz zur Schweiz mussten sämtliche in Italien verkehrenden

Züge eine italienische Bezeichnung tragen. Eine Vorschrift, die später zu

doppelten Bezeichnungen von Zügen führen würde. Man sah insgesamt neun

Triebzüge der Baureihe ETR 470

vor. Dabei sollten acht Züge planmässig eingesetzt werden, während beim

verbliebenen Zug der reguläre Unterhalt ausgeführt wurde. Eine Lösung, die

man als knappe Planung verstehen kann, denn ein einziger Ausfall hatte

bereits grosse Folgen. Zumindest dann, wenn ein Zug im Unterhalt war und

nicht eingesetzt werden konnte. Der FS war das sicher bekannt. Damit haben wir nun den gewünschten

Neigezug für den

Verkehr nach Italien erhalten und können uns der mechanischen Konstruktion

des Zuges zuwenden. Es wird Sie sicherlich nicht mehr überraschen, wenn

ich erwähne, dass einige Punkte den

Triebzügen ETR 460 entsprachen.

Meistens erfolgten nur die notwendigen Anpassungen an den Einsatz unter

Wechselstrom. Doch beginnen wir mit dem ETR 470 und bauen den Zug auf.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

So

sprangen auch andere Strecken ins Blickfeld der Planer. Die

So

sprangen auch andere Strecken ins Blickfeld der Planer. Die

Mit

einer

Mit

einer

Um

in der Zeit etwas vorzugreifen, muss erwähnt werden, dass die mechanische

Lösung aus dem Kampfpanzer funktionierte. Die später an die

Schweizerischen Bundesbahnen SBB ausgelieferten

Um

in der Zeit etwas vorzugreifen, muss erwähnt werden, dass die mechanische

Lösung aus dem Kampfpanzer funktionierte. Die später an die

Schweizerischen Bundesbahnen SBB ausgelieferten

Daher

wurde am 25. November 1993 die Aktienge-sellschaft Cisalpino AG gegründet.

Mit dem Geschäftssitz in Bern, war die neue Firma zumindest nach aussen

hin eine Gesellschaft nach Schweizer Recht.

Daher

wurde am 25. November 1993 die Aktienge-sellschaft Cisalpino AG gegründet.

Mit dem Geschäftssitz in Bern, war die neue Firma zumindest nach aussen

hin eine Gesellschaft nach Schweizer Recht. Deutlich

zeigte sich das letztlich bei der Beschaffung der neuen Züge. Obwohl die

schweizerischen Hersteller funk-tionierende

Deutlich

zeigte sich das letztlich bei der Beschaffung der neuen Züge. Obwohl die

schweizerischen Hersteller funk-tionierende

Mit einer

Mit einer

Damit der Zug im interna-tionalen Verkehr eingesetzt

werden konnte, musste er den Anforderungen eines

Damit der Zug im interna-tionalen Verkehr eingesetzt

werden konnte, musste er den Anforderungen eines

Daher war man sich in Fachkreisen schnell einig, dass

die Lieferung der Züge schon klar war, als man die

Daher war man sich in Fachkreisen schnell einig, dass

die Lieferung der Züge schon klar war, als man die

Offenbar traute man beim Besteller der aus der

Rüstungsindustrie stammenden Technik nicht über den Weg und wählte einen

hy-draulischen Stellantrieb.

Offenbar traute man beim Besteller der aus der

Rüstungsindustrie stammenden Technik nicht über den Weg und wählte einen

hy-draulischen Stellantrieb. Als Lieferant der Baureihe ETR 450 hatte der

Hersteller schon gute Erfahrungen machen können. Zudem baute die Firma

bereits die neuen

Als Lieferant der Baureihe ETR 450 hatte der

Hersteller schon gute Erfahrungen machen können. Zudem baute die Firma

bereits die neuen