|

Bedienung der Lokomotive |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Wie leicht man sich die Bedienung dieser

Lokomotive

bei den Herstellern und bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB

vorstellte, zeigt die Tatsache, dass es zu dieser Baureihe lange Zeit kein

Reglement

gab. Das fehlende Handbuch musste durch die Übermittlung wichtiger

Informationen vom erfahrenen Lokführer auf den ungeübten Kollegen

erfolgen. Dass sich das

Lokomotivpersonal

über diese Tatsache nicht unbedingt freute, versteht sich von selbst. Die

Lokomotive

wurde für die zweimännige Bedienung vorgesehen. Neben dem Lokführer, der

die Maschine bediente, gab es also immer noch einen

Heizer.

Dieser wurde jedoch offiziell nicht mehr so genannt, sondern er wurde als

Führergehilfe

bezeichnet. Die Aufgaben des Führergehilfen bestanden aus Kontrollen

während der Fahrt, beim Stillstand und die Unterstützung des Lokführers in

den fahrdienstlichen Belangen.

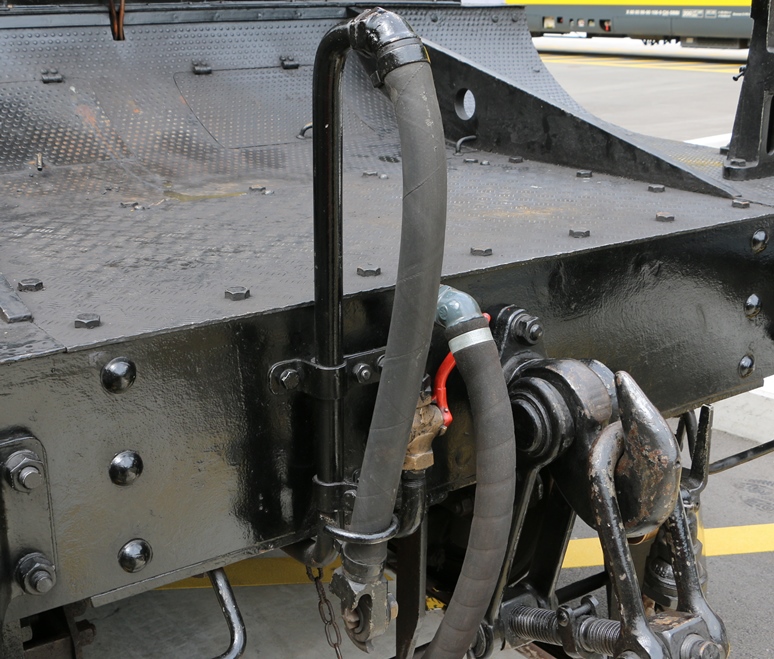

Während diesem Rundgang wurden auch gleich

die Hähne zu den

Hauptluftbehältern

geöffnet. Anhand des Geräusches konnte das

Lokomotivpersonal

er-kennen, ob die

Druckluft

für die Inbetriebnahme ausreichte. Nach dieser Kontrolle konnte sich das Personal in den Führerstand begeben. Dazu standen die vier Einstiege zur Verfügung. Wer dabei welchen Ein-stieg benutzte ist gemäss Gerüchten klar geregelt worden. So sollen sich Lokführer geweigert haben,

die

Lo-komotive

auf der Seite des

Heizers

zu besteigen. Umgekehrt hatte dieser natürlich auf der Seite des

Lokführers nichts verloren. Wobei das natürlich nur Gerüchte sind. Wenn wir den Raum betreten, erkennen wir,

dass der Boden mit Holzplanken belegt wurde. Die Wände erschienen in einem

hellgrünen Farbton und die Decke war weiss. Gerade bei der Decke fiel auf,

dass diese getäftert war und so das äussere Dach nicht zu erkennen war.

Das war eine Ausnahme, denn sonst war die Aussenhaut gleichzeitig die

innere Seite. Eine

Isolation

war schlicht nicht vorhanden, so dass es im Sommer recht warm werden

konnte. Umgekehrt, war es im Winter auf dem

Führerstand

auch nicht besonders angenehm. Die eingebauten

Heizungen

sorgten lediglich für etwas Wärme. Durch die Ritzen in der Fronttüre und

durch die seitlichen Türen gelangte jedoch so viel Zugluft in den

Führerraum,

dass davon kaum etwas zu bemerken war. Fuhr die

Lokomotive

durch Schneefall, konnte sich im Führerstand schon mal eine Ecke bei der

Türe mit Schnee füllen.

Es war hier die Farbkombination und

Ausrüstung der Baureihe Ce 6/8 II

verwendet worden. Auch jetzt wurde wenig für den Schutz und den Komfort

des Personals gemacht. Ein Punkt, der bei den

Lo-komotiven

lange so bleiben sollte. Bedient wurde die Lokomotive sowohl vom Lok-führer, als auch vom Heizer, stehend. Das war nicht neu und wegen dem verfügbaren Platz war eine andere Lösung schlicht nicht möglich. Es gab jedoch im

Führerstand

Sitzgelegenheiten, die jedoch nur im Stillstand benutzt werden durf-ten.

Dabei handelte es sich einerseits um die hölz-erne Abdeckung der

Sandkasten, als auch der

Widerstände

für die

Heizung.

Einfache Holzbänke, die jedoch geschätzt wurden. Damit das

Lokomotivpersonal

Jacken und Mützen aufhängen konnte, waren spezielle Kleiderhaken

angebracht worden. Es muss erwähnt werden, dass damals das Lokpersonal mit

Kopfbedeckung arbei-tete, weil man sich diese Methode von den

Dampf-lokomotiven her gewohnt war. Jedoch wurden die Jacken bei grosser

Hitze ausgezogen und anschliessend an die hier vorhandenen Kleiderhaken

gehängt. Eine nützliche Einrichtung. Es wird Zeit, dass wir die

Lokomotive

in Betrieb nehmen. Dazu musste zuerst der Schalter für die

Batterie

und danach jener für die Steuerung umgelegt werden. Damit waren sowohl die

Beleuchtungen,

als auch die Steuerung vorhanden. Die weiteren Schritte bei der

Inbetriebnahme erfolgten im

Führerstand,

der später für die Fahrt besetzt werden musste. Das Personal war faul und

so musste nicht unnötig der Arbeitsplatz gewechselt werden.

Beim Wechsel des

Führerstandes

musste dieser Griff mitgenommen werden. Dazu konnte er auf der Stellung

«Abschluss» abgezogen werden. So war gesichert, dass nur ein Führerstand

besetzt werden konnte. Sobald die Stromabnehmer den Fahrdraht berührten, konnte mit dem Steuerschalter «Automat» der Haupt-schalter eingeschaltet werden. Dazu musste der Griff von der Stellung «0» gegen «Ein» gedrückt werden. War die

Lokomotive

eingeschaltet, konnte der Griff los-gelassen werden. Dieser sprang nun

wieder in die neu-trale Position. Damit war die Lokomotive eingeschaltet

und wir können uns dem

Heizer

zuwenden. Während der Lokführer die

Lokomotive

einschaltete, bediente der

Führergehilfe

die bei ihm montierten

Steuerschalter.

Diese waren sowohl für die

Ventilation,

die

Zugsheizung,

als auch für den Kompressor bestimmt. Zum momentanen Zeitpunkt war davon

jedoch nur der Schalter für den

Kompressor

wichtig, denn dieser durfte nicht auf Stellung «0» stehen. In der Regel

stand er auf «Automat», so dass die

Druckluft

automatisch ergänzt wurde. Um die

Druckluft

zu ergänzen konnte der

Steuerschalter auch auf die Position «Ein» gebracht werden. Der

Kompressor

arbeitete nun dauernd und eine Beschränkung des Druckes war nur in der

Form des

Überdruckventiles vorhanden. Da dieses die Druckluft jedoch

lautstark entweichen liess, wurde das Versäumnis bemerkt und der Schalter

konnte nach erfolgter Ergänzung wieder in die übliche Position «Automat»

verbracht werden.

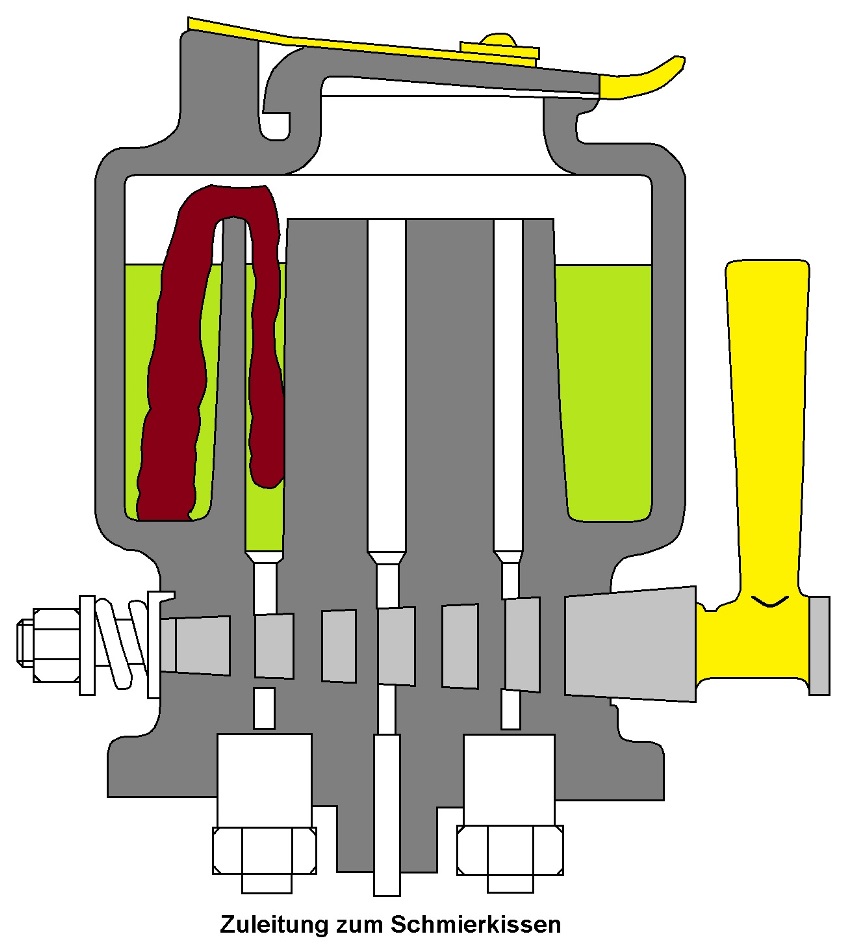

In

der Regel wurde die

Lokomotive

durch das Personal der Werkstatt

geschmiert, so dass der

Heizer

nur noch allfällige Ergänz-ungen und

Kontrollen durchführen musste. Er konnte so wieder schnell in den

Führer-stand

zurückkehren. In der Zeit übernahm der Lokführer die pneumatischen Bremsen. Bei der direkten Regulierbremse beschränkte sich dies nur auf die Probe der Funktion. Dazu wurde das Handrad entgegen dem Uhrzeigersinn ver-dreht. Die

Bremse wurde nun angezogen. Dies konnte der Lokführer an den

Manometern, die an der Seitenwand zwischen Türe und Ecke montiert wurden,

kontrollieren. In der entgegengesetzten Richtung wurde die Bremse wieder

gelöst. Näher zum Lokführer gerichtet befand sich das Führerbremsventil W4 von Westinghou-se. Es war für die automatische Bremse bestimmt und diese musste zuerst gefüllt werden. Bei der

Lokomotive

reichte dazu das Ver-bringen des Griffes in die Stellung «Fahren». Damit

wurde die

Hauptleitung auf einen Druck von fünf

bar gefüllt. Ob dies auch

er-folgt war, konnte mit der Stellung «Ab-schluss» kontrolliert werden. War die Bremse bereit, konnte mit der Stell-ung «Bremsen» eine Bremsung eingeleitet werden. So lange sich der Griff in dieser Stellung befand, wurde die Hauptleitung ent-leert. War der

gewünschte Druck in der Leitung erreicht, musste der Griff in die Stellung

«Abschluss» verbraucht werden. Auch jetzt konnte der Lokführer den Druck

im

Bremszylinder kontrollieren. Stimmte dieser, konnte die

Bremse wieder

mit der Stellung «Fahren» gelöst werden.

Der

Führergehilfe

konnte daraufhin die bisher angezogene

Handbremse lösen.

Damit war die

Lokomotive

fahrbereit und die Vorarbeiten wurden

abgeschlossen. Die Prüf-ung der

Bremsen war zudem auch bei jedem Wechsel

der Fahrrichtung erforderlich. Um die gewünschte Fahrrichtung einzustellen, wurde der Bediengriff des Wende-schalters angehoben. Dieser konnte nun die die gewünschte Richtung verbracht wer-den. Das erfolgte mit einem gewissen Schwung. Nur so wurden die

Wendeschalter korrekt umgeschaltet und die

Lokomotive

war für die anstehende Fahrt bereit. Diese erfolgte jedoch

erst, wenn dazu die Erlaubnis für die Fahrt vorhanden war. Mit dem Verbringen des Steuerkontrollers in die Position der ersten Fahrstufe wurde die Regulierbremse gelöst. Im ebenen Gleis rollte die Lokomotive nun mit geringer Zugkraft los. Mit dem

weiteren verdrehen des

Steuerkontrollers in die Richtung des Uhrzeigers

wur-de die

Zugkraft weiter erhöht. Reagierte der

Stufenschalter jedoch

nicht wunsch-gemäss, musste die

Lokomotive

wieder gesichert werden. Dazu

wurde die

Regulier-bremse angezogen. Bei einer Störung am Stufenschalter konnte der Handantrieb eingerichtet werden. Dazu wurde ein mitgeführtes Handrad an der Wand des Führerpultes eingesteckt. Wurde nun eine Fahrstufe eingestellt, musste dieses Handrad einen ganzen Umgang gedreht werden. Auch jetzt

erfolgte die Drehung zum zuschalten im Sinn des Uhrzeigers und nach 17

Umdrehungen war die maximale

Zugkraft erreicht. Wobei eine Begrenzung nur

an-hand des maximalen

Stromes an den

Fahrmotoren erfolgte. Wir überspringen nun ein paar Hinweise zur Fahrt, da

wir diese später noch be-trachten werden. Die

Lokomotive

soll nun einem Zug

vorgespannt werden. Dazu wurde mit geringer Geschwindigkeit und geringer

Zugkraft an die Wagen angefahren. War das erfolgt, wurde die Lokomotive

mit der

Regulierbremse gebremst und die Zugkraft abgeschaltet. Nun wurde

zur

Sicherung jedoch die

automatische Bremse genutzt und die

Regulierbremse wieder gelöst.

Bei der

automatischen Bremse musste zuerst der

BV-Hahn geschlossen werden. Danach

konnte das

Brems-ventil

W4 in die

Füllstellung verbraucht werden. Es war

nun soweit funktionslos, dass damit die

Bremse nicht gelöst werden konnte.

Elektrisch den Führerstand zu wechseln war einfach und nur mit wenigen Handgriffen erledigt. Dazu musste die Lokomotive nicht einmal ausgeschaltet werden. Wurde der Griff für die Stromabnehmer nur in die Stell-ung «Abschluss» verbracht, blieben die Bügel an der Fahrleitung und der Griff konnte abgezogen werden. Der Wechsel des

Führerstandes

konnte nun mit dem Griff für die

Stromabnehmer in der Hand, vollzogen

werden. Wurde ein Zug an die automatische Bremse ange-schlossen, reichte die Stellung «Fahren» nicht aus um diesen in kurzer Zeit zu füllen. Daher wurde der Griff des Ventils W4 nun in die Stellung «Füllen» verbracht. Die

Hauptleitung wurde jetzt mit hohem Druck gefüllt.

Jedoch gab es keine Begrenzung, so dass der Griff kurz bevor fünf

bar in

der Leitung war, wieder in die Stellung «Fahren» verbracht werden. Der

restliche Druck wurde nun automatisch ergänzt. Der

Führergehilfe

hatte dabei auch eine Aufgabe, die

jedoch nur bei der kalten Jahreszeit ausgeführt wurde. Mit dem

Wählschalter wurde die passende

Spannung für die

Zugsheizung gewählt und

diese anschliessend mit dem

Steuerschalter auf dem Korpus des

Heizers

eingeschaltet. Damit haben wir jedoch bereits alle Schalter auf dieser

Seite des

Führerstandes kennen gelernt, denn jene, die auch während der

Fahrt benutzt wurden, befanden sich beim Lokführer.

Der

Stufenschalter folgte dem

Handrad in seiner eigenen Ge-schwindigkeit, so dass die Anzeige nicht

unbedingt die Stellung, sondern die aktuelle

Fahrstufe anzeigte. Die

Stellung war ein Zei-ger am Handrad. Welche maximalen Ströme zugelassen waren, konnte der Lok-führer anhand einer Tabelle ablesen. Die Werte konnten einem weissen Emailschild mit der abgebildeten Tabelle entnommen werden. Die effektiven

Werte für den Primär- als auch für

Fahrmotorstrom wurden jedoch

unmittelbar darüber an einem Messinstrument angezeigt. Es oblag dabei

jedoch dem Lokführer, dass die maxi-malen Werte nicht überschritten wurden. So leicht, wie man meinen könnte, war der Beginn der Fahrt gar nicht. Die Lokomotiven mit den Nummern 10 401 bis 10 420 hatten sehr grobe Abstufungen. Es konnte so passieren, dass die Stufe drei zu

wenig war, jedoch die vierte Stufe bereits einen zu hohen

Strom bewirkte.

Diese Probleme traten besonders auf steilen Abschnitten mit schweren Züge

in Erscheinung. Durch die Anpassungen waren die später gebauten Maschinen

in diesem Punkt besser. Welche Geschwindigkeit gefahren wurde, konnte der

Lokführer am

V-Messer ablesen. Diese Anzeige stammte aus dem Hause Hasler

in Bern und sie wurde mechanisch angetrieben. Diese genau arbeitenden

Messinstrumente wurden in der rechten Ecke etwas erhöht montiert. So war

es leicht die angezeigten Werte abzulesen. Ob die Vorgaben der Strecke

dabei eingehalten wurden, konnte auf dem

Registrierstreifen nachgeschaut

werden.

Erkannte der

Führergehilfe

eine Gefahr, konnte auch er die

Pfeife betätigen, ohne dazu den Lokführer

zu belästigen. Dazu zog er einfach an einem Seil, das den Griff des

Lokführers bewegte. Wurden Gefälle befahren, musste die Zugkraft abgeschaltet werden. An-schliessend wurde die Geschwindigkeit mit Hilfe der Regulierbremse auf dem gewünschten Wert gehalten. Bei der

Lokomotive mit

der Nummer 10 401 konnte dazu jedoch auch die

elektrische

Bremse benutzt

werden. Wichtig war, dass die Geschwindigkeit sowohl mit der

Zugkraft, als

auch mit der

Bremskraft geregelt wurde. Mit der Zeit wusste das Personal

wann welche Stufe benutzt werden musste. Um mit einem Zug in einen Bahnhof, oder vor einem roten Signal anzuhalten, wurde die automatische Bremse benutzt. Diese verzögerte den Zug auch bis zum Stillstand. Erfolgte dabei ein längerer

Aufenthalt, wurden durch das

Lokomotivpersonal die

Lager kontrolliert. Dabei

ging es um die Wärme und allenfalls um den Vorrat beim

Schmiermittel.

Letzteres wurde, sofern notwendig, umgehend mit dem mitgeführten

Öl durch

den

Führergehilfen nachgefüllt. Nach dem Ende der Fahrt mussten die Wagen abgehängt

werden. Dazu wechselte der Lokführer die Fahrrichtung, löste auf der

Lokomotive mit einem

Pedal die

automatische Bremse und schaltete eine

Fahrstufe zu. Anschliessend wurde die Lokomotive mit der

Regulierbremse

gehalten und die Stufe wieder ausgeschaltet. Der Zug konnte so leicht

abgehängt werden, da die

Schraubenkupplung entlastet wurde. Bleibt zum Schluss nur noch die Abstellung der

Lokomotive in einem

Depot. Kurz vor der Ankunft wurde der Luftvorrat

manuell ergänzt und nach dem Halt die Maschine sowohl mit der

automatischen, als auch mit der

Handbremse eines

Führerstandes gesichert.

Anschliessend konnte die Maschine mit den

Steuerschaltern für den

Hauptschalter und den

Stromabnehmer ausgeschaltet werden. Damit war die

Lokomotive für die

Remisierung bereit. Remisiert wurde die Maschine mit dem Ausschalten des

Steuerstromes und der

Batterie, anschliessend mussten aussen an der

Lokomotive noch die Hähne zu den

Hauptluftbehältern geschlossen werden.

Nach der Kontrolle auf Beschädigungen war die Arbeit abgeschlossen und das

Lokomotivpersonal konnte sich von der Maschine entfernen. Weitere Arbeiten, wie

zum Beispiel die

Schmierung ergänzen, mussten jetzt nicht mehr gemacht

werden.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Nehmen

wir an, die

Nehmen

wir an, die

Die

Bedienelemente befanden sich auf dem Korpus beim Lokführer, aber auch bei

jenem des

Die

Bedienelemente befanden sich auf dem Korpus beim Lokführer, aber auch bei

jenem des

Der

Lokführer war für die direkte Inbetriebnahme der

Der

Lokführer war für die direkte Inbetriebnahme der

Damit hatte der

Damit hatte der

Damit die

Damit die

Der Grund war simpel, denn nur so konnten deren

Leit-ungen gekuppelt werden. Zudem wurde die

Der Grund war simpel, denn nur so konnten deren

Leit-ungen gekuppelt werden. Zudem wurde die

War der Zug fahrbereit, konnte die Fahrt wieder wie

vorher be-gonnen werden. Dazu wurden die

War der Zug fahrbereit, konnte die Fahrt wieder wie

vorher be-gonnen werden. Dazu wurden die

Um Achtungssignale zu geben, konnte der Lokführer an

der Decke an einem einfachen Griff ziehen. Je nach

Um Achtungssignale zu geben, konnte der Lokführer an

der Decke an einem einfachen Griff ziehen. Je nach