|

Bedienung der Lokomotive |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Die Bedienung der

Lokomotive begann genau bei dem Zeitpunkt, wenn das

Personal bei der Lokomotive eingetroffen war. Bedient wurde die

Lokomotive von vielen Kategorien, dazu gehörten die einzelnen

Lokführer. Gerade dort galt die Lokomotive als Standard. Das bedeutete

unweigerlich, dass jeder Lokführer der Schweizerischen Bundesbahnen

SBB auf der

Diesellokomotive

geschult wurde und damit auch fahren durfte.

Eine der ersten Handlungen bei der

Lokomotive war, dass diese von der

Vorheizanlage

getrennt werden musste. Das war einfach, denn nach dem Entfernen der

Warntafel, wurden die

Lastschalter

zur Heizanlage ausgeschaltet und das Kabel ausgezogen. Damit war die

Anlage ausser Betrieb genommen und vom Ortsanschluss getrennt worden.

Wichtig war das jedoch nur, da sonst das Kabel abgerissen worden wäre.

Anschliessend begannen die Kontrollen

ausserhalb der

Lokomotive. Dazu gehörten neben den optischen

Überprüfungen des

Fahrwerks

auch die vorbereiteten Handlungen beim

Dieselmotor.

So wurde die wichtigen Füllstände des Wassers und des

Öls

kontrolliert. Anschliessend wurde bei allen Lokomotiven mit der

Handpumpe

Treibstoff

zu den

Einspritzpumpen

gepumpt. Bei den Nummern 18401 bis 18 426 wurde zudem noch

vorgeschmiert.

An der Rückwand war ein schmaler Schrank

vorhanden. Für diese Einbauten verwendete man grüne Farbe. Mit dem

braunen Boden und der weissen mit Holz verkleideten Decke, entstand

ein recht freundlicher Arbeitsplatz. Unterhalb der seitlichen Fenster befanden sich die Heizkörper. Es handelte sich um gewöhnliche Radiatoren, die mit dem Kühlwasser der Lokomotive betrieben wurden. Die Wärme konnte mit einem Regler eingestellt werden.

Auch hier erinnerte Vieles an die

Zentralheizung zu Hause. Da während dem Vorheizen das Wasser auch hier

durchfloss, war selbst im Winter der

Führer-stand

angenehm warm, wenn man ihn betrat. Wollte man die Lokomotive in Betrieb nehmen, wurde zuerst die Batterie und somit das Steuerstromnetz eingeschaltet und die Hähne zum Hauptluftbehälter geöffnet.

Dadurch hatte die Maschine die notwendige

Energie und man konnte mit den Arbeiten fortfahren. Bei Dunkelheit

konnte nun die

Beleuchtung

eingeschaltet werden. Einzig die Lampe vom

Führerstand

konnte vorher erleuchtet werden, denn man benötigte ja Licht um die

Schalter zu finden.

Bei der Druckluft war zu beachten, dass zwar

die Hähne geöffnet werden mussten, aber es keine Probleme gab, wenn

die

Druckluft

nicht vorhanden war. Das leise Fluchen des Personal blieb daher in

dieser Situation aus und die Inbetriebnahme konnte ungehindert

fortgesetzt werden.

Diesellokomotiven

benötigten daher keine Druckluft um eingeschaltet zu werden. Ein

Vorteil der Tatsache, dass nicht viele Funktionen damit gesteuert

wurden.

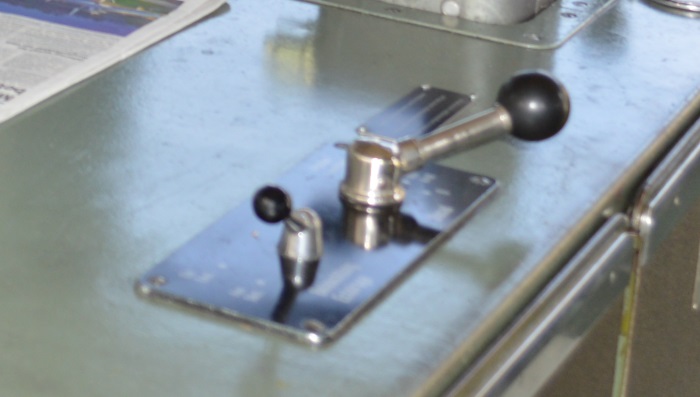

Dieser

Steuerschalter

hatte auf der Stellung «0» die Aufgabe, jegliche elektrische

Verbindung

zum Anlasser zu unterbinden. Der

Dieselmotor

war also in diesem Zustand ohne Funktion und die

Lokomotive war ausgeschaltet. Eine Position die zu

Beginn des Betriebs und an dessen Ende eingenommen wurde. Um den Motor zu starten, wurde der Handgriff auf die Stellung «Fahren» verbracht. diese erreichte man nicht direkt, sondern nur indem man die dazwischen angeordnete Stellung «Aus-schalten» mit dem Griff überging.

Bis hier gab es zwischen den

Lokomotiven keinen Unterschied. Jedoch unterschieden

sich die Maschinen bei der Reaktion, wenn der

Steuerschalter

weiter nach vorne geschoben wurde und so auf «Anlassen» stand.

Bei den

Lokomotiven mit den Nummern 18 401 bis 18 426 startete

der

Dieselmotor

in dem Moment, wo der Schalter in die Stellung «Anlassen» gedrückt

wurde. Dabei musste man warten, bis der Dieselmotor rund lief und

damit ein sicherer Betrieb möglich war. Anschliessend konnte der

Handgriff losgelassen werden. Dieser Griff des Dieselsteuerschalters

sprang nun automatisch wieder in die Stellung «Fahren». Der Motor war

eingeschaltet.

Etwas länger dauerte der Start bei den

restlichen Nummern. Wurde dort der Griff in die Stellung «Anlassen»

gedrückt, startete die automatische Vorschmierung. So lange diese

Schmierung

lief, musste man den Griff gegen die Kraft der

Feder

drücken. Erst nach Abschluss der Vorschmierung startete der

Dieselmotor

auf die gleiche Weise, wie bei den älteren Maschinen. In der Folge

konnte auch jetzt der

Steuerschalter

losgelassen werden.

Reichte die

Spannung

der

Batterie

jedoch nicht aus, mussten die Laschen an der Motorentrenntafel im

kurzen

Vorbau

neu angeordnet werden. Anschliessend konnte die

Lokomotive mit einem anderen

Triebfahrzeug

angeschleppt werden. Wenn der

Dieselmotor

rund lief, konnte angehalten werden. Es war nun jedoch nicht möglich,

mit der Maschine aus eigener Kraft zu fahren. Dazu mussten die Laschen

wieder in die ursprüngliche Position verbracht werden.

Dabei war das Problem nicht die Handlung bis

zum jetzigen Zeitpunkt. Um wieder mit der

Lokomotive zu fahren, mussten die Laschen angefasst

werden. Diese standen jedoch unter einer hohen

Spannung.

Daher musste der

Dieselmotor

abgestellt werden. Das hatte jedoch zu Folge, dass der Neustart wieder

über die schwachen

Batterien

erfolgen musste. Daher wurde die Lösung mit anschleppen der Maschine

nie angewendet.

Dabei wurde der Schalter mit der linken Hand

bedient. Nur so stimmten die Richtungen bei der Bewegung. Die

Lokomotive war daher eigentlich im Gegensatz zu den

neuen elektrischen Lokomotiven rechts gesteuert. Zog nun das Fahrpersonal den Fahrschalter nach hinten, legte sich die Rangierbremse an. Bei fahrender Lokomotive wurde zuerst die elektrische Bremse angesteuert.

Je weiter nach unten der Schalter gedrückt

wurde, desto kräftiger war die Verzögerung. Den Druck im

Bremszylinder

konnte an einem Manometer abgelesen werden. Lies man den Griff los,

blieb er in der Stellung, so dass er zum Lösen nach oben gehoben

werden musste. Mit dieser Handlung war direkte Bremse geprüft worden. Die Prüfung der automatischen Bremse erfolgte mit dem auf dem Pult montierten Brems-ventil.

Dabei war das

Bremsventil

nur in der Fahrrichtung vorwärts leicht zugäng-lich. Das

Führerbremsventil

stammte aus dem Hause Oerlikon Bremsen und war vom Typ

FV4a.

Damit besass die Maschine ein modernes

Ventil,

dass auch den

Hochdruckfüllstoss

erzeugen konnte. Erst wenn auch die Bremsprobe mit dem Führerbremsventil erfolgreich war, konnte die Lokomotive in Bewegung gesetzt werden. Bevor das jedoch möglich war, wurde die Beleuchtung, sofern dies nicht schon getan worden ist, richtig eingestellt.

Bei

Lokomotiven, die ständig im

Rangierdienst tätig waren, war das eigentlich nur noch eine Kontrolle,

denn die

Beleuchtung der Stirnlampen wurde bei diesen Maschinen nie

verändert.

Um die

Lokomotive zu sichern wurde mit dem

Fahrschalter

die

direkte Bremse angelegt. Anschliessend musste die

Handbremse, welche

auf dem Pult der Rückwand angeordnet wurde, gelöst werden. Die Lokomotive

war nun fahrbereit. Bevor damit jedoch losgefahren werden konnte, musste

der Fahrweg geprüft werden. Allenfalls musste sogar die Zustimmung des

Fahrdienstleiters eingeholt werden. Diese Schritte gehörten jedoch nicht

zur Inbetriebnahme.

Um damit loszufahren, musste jedoch zuerst die

Rangierbremse gelöst werden. Da diese mit dem

Fahrschalter erfolgte,

konnte, um keine gänzlich ungebremste

Lokomotive zu erhalten, im

Fahrschalter ein Knopf gedrückt werden. Damit wurde die Schleuderbremse

angelegt und die Lokomotive blieb gebremst, auch wenn der Fahrschalter nun

wieder senkrecht nach oben stand. Damit war die Maschine endgültig

fahrbereit.

Um

Zugkraft

aufzubauen musste zuerst die Fahrrichtung eingestellt werden. Dazu war auf

dem Pult ein einfacher

Steuerschalter

vorhanden. Dieser wurde einfach in die gewünschte Richtung verbracht. So

lange die Fahrrichtung nicht eingestellt war, konnte der

Fahrschalter gar

nicht in die Stellung «Fahren» verbracht werden. Auch umgekehrt konnte der

Griff nur bewegt werden, wenn der Fahrschalter in der neutralen Stellung

war.

Anschliessend konnte der

Fahrschalter nach vorne bewegt

werden. Die

Lokomotive baute nun

Zugkraft auf und beschleunigte. Es war

deutlich zu hören, denn der

Dieselmotor wechselte vom Leerlauf in die der

ersten

Fahrstufe vorgegebene Drehzahl. Je weiter der Hebel nach unten

gedrückt wurde, desto höher war die verfügbare Zugkraft der Lokomotive und

die Drehzahl des Dieselmotors steigerte ich bis zu maximalen Drehzahl.

Den

Fahrmotorstrom konnte das

Lokomotivpersonal an

den

Instrumenten ablesen. Die dabei von der Steuerung geschalteten

Fahrstufen wurden nicht bemerkt, so dass stufenlos beschleunigt wurde.

Wegen der hohen verfügbaren

Zugkraft ging das selbst mit leichter

Anhängelast recht sportlich von statten. Erst bei erreichen von höheren

Geschwindigkeiten konnte der

Fahrschalter ohne Probleme ganz nach unten

gedrückt werden.

Bei den

Lokomotiven mit den Nummern 18 427 bis 18 446

wurde zusätzlich auf dem Korpus ein Feingeschwin-digkeitsmesser montiert.

Dieser erleichterte die Arbeit mit der Lokomotive im

Verschubdienst

in Ablaufanlagen, da

die Geschwindigkeit feiner eingestellt werden konnte. Wurde die an diesem

V-Messern maximale Geschwindigkeit überschritten blieb die Anzeige auf dem

maximalen Wert stehen. Schäden an dieser Anzeige gab es jedoch nicht.

Näherte man sich der gewünschten Geschwindigkeit, wurde

der

Fahrschalter einfach wieder angehoben. Dadurch reduzierte sich die

Zugkraft und die

Lokomotive beschleunige nicht mehr so stark. Erst wenn

der Hebel in der senkrechten Position war, wurde keine Zugkraft mehr

aufgebaut und die Maschine rollte nun auf Grund der kine-tischen Energie.

Die Geschwindigkeit, die gefahren werden sollte, wurde daher mit der

Zugkraft geregelt.

Um die Fahrt zu verzögern und so die Geschwindigkeit zu

reduzieren, zog man den Schalter einfach nach hinten. Dadurch wurde die

elektrische

Bremse aktiviert und verzögerte damit die

Lokomotive. Die

erzeugte

Bremskraft konnte ebenfalls an einem

Instrument abgelesen werden.

Der Blick darauf lohnte sich jedoch nur, wenn längere Gefälle befahren

wurden, denn dann musste der maximale

Strom für 45 Minuten eingehalten

werden.

Die elektrische

Bremskraft wurde weiter erhöht, wenn

man den Hebel gegen die waagerechte Stellung verschob. Reichte die zur

Verfügung stehende elektrische Bremskraft nicht mehr aus, wurde die

angeforderte Bremskraft automatisch mit der

Rangierbremse ergänzt. Wenn

der Hebel letztlich vollends in der Waagerechten war, wirkte nur noch die

Rangierbremse der

Lokomotive. Welche

Bremse genutzt wurde, entschied daher

nicht das

Lokomotiv-personal. Reichten sowohl die elektrische Bremse, als auch die Rangierbremse der Lokomotive nicht aus um eine ausreichende Verzögerung zu erzeugen, wurde die automatische Bremse benutzt. Da diese im Rangierdienst jedoch selten angeschlossen wurde, musste das Personal darüber informiert werden. Dabei wurde der Griff in die Bremsstellung verbracht. Die Steuerung schaltete nun die elektrische Bremse aus und auch die Lokomotive wurde mit der Luft gebremst.

Drückte man diese

nach oben, wirkte die pneumatische

Bremse der

Lokomotive nicht und der Zug

konnte unabhängig von der

elektri-schen

Bremse verzögert werden. Erst bei

einer

Schnellbremsung wirkte die pneumatische Bremse wieder. Etwas knifflig war es, wenn die Lokomotive von den Wagen getrennt werden musste. Dazu wurde die Fahrrichtung geändert und mit dem Fahrschalter Zugkraft gegen den mit der automatischen Bremse gebremsten Zug aufgebaut.

Damit wurden die

Puffer stärker eingedrückt und

die

Kupplung konnte gelöst werden. Da jedoch die

Zugkraft im Stillstand

nicht anstehen durfte, musste der

Fahrschalter schnell wieder gehoben

werden. Dadurch löste sich die Lokomotive und der Vorgang musste wieder-holt werden. Damit das nicht passierte. Wurde bei der Reduktion der Zugkraft die Schleuderbremse gedrückt.

Damit blieb die

Lokomotive so lange gebremst, bis die

Rangierbremse wirkte. Der Vorgang

war natürlich analog dazu auszuführen, wenn an die Wagen angefahren wurde.

Auf jeden Fall musste mit der Schleuderbremse gearbeitet werden.

Je nach Fahrrichtung nahm das

Lokomotivpersonal die passende

Seite. Der Wechsel konnte jederzeit erfolgen. Dazu musste nicht einmal am

Fahrschalter etwas verändert werden. Die rechts eingeleitete Bremsung

konnte links wieder gelöst werden. So war immer etwas Bewegung im

Führerraum, besonders dann, wenn der Fahrweg beobachtet werden musste.

Damit haben wir jedoch die Fahrt abgeschlossen und können wieder ins

Depot

zurückkehren.

Dazu zog das

Personal einfach den auf dem Pult montierten Dieselsteuerschalter auf die

Position «Ausschalten». In dieser Stellung hielt man den Hebel, bis der

Motor stillstand. An-schliessend konnte auf «0» gezogen werden. Wer zu schnell auf die Stellung «0» wechselte, konnte dem nachfolgenden Personal einen üblen Streich spielen. Durch den nun nicht sauber erfolgten Abbau des Druckes im Schmieröl sprach der Woodwardregler an.

Bei der Abrüstung wurde das nicht bemerkt, weil man

den Motor bekanntlich abgestellt hatte. Wer nun aber den

Dieselmotor

erneut starten wollte, hatte keinen Erfolg. Der Gang zur Türe mit dem

Rückstellknopf war unumgänglich.

Damit musste der Dieselsteuerschalter nur bei der

Inbetriebsetzung der

Lokomotive, oder deren Ausserbetriebnahme bedient

werden. Auf der Fahrt wurde an diesem Schalter nicht manipuliert, denn der

Dieselmotor wurde für nahezu alle Betriebszustände verwendet. Einfach

gesagt, der Dieselmotor arbeitete, wenn die Lokomotive mit eigener Kraft

am Fahren war. Zu Bedienung der Lokomotive waren die speziellen

Fahrschalter vorhanden.

Als letzte Handlung vor dem

Feierabend musste noch die

Vorheizanlage angeschlossen werden. Dazu steckte man das Kabel ein. Mit

den

Lastschaltern wurde die Anlage eingeschaltet. Mit der Hand musste

anschliessend die korrekte Drehrichtung der Pumpe geprüft werden. Als

allerletzte Handlung wurde noch die Vorheiztafel gesteckt. Anschliessend

konnte das

Lokomotivpersonal zum Feierabend schreiten.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Schliesslich

konnte man die

Schliesslich

konnte man die  Um

den

Um

den

Bedient

wurde die

Bedient

wurde die  Die von der Maschine gefahrene Geschwindigkeit wurde

auf beiden Seiten an den

Die von der Maschine gefahrene Geschwindigkeit wurde

auf beiden Seiten an den