|

Neben- und Hilfsbetriebe |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Wie bei

Triebzügen

sehr oft der Fall, existierte hier keine Unterteilung in Neben- und

Hilfsbetriebe mehr. Dennoch wollen wir uns zuerst die

Nebenbetriebe

ansehen. Eine eigentliche

Zugsammelschiene

gab es nicht, da deren Versorgung das Problem war. Bei den Bahnen mit den

vier hier installierten

Stromsystemen,

ergaben sich auch so viele

Spannungen

bei den Zugsammelschienen. Daher war es sinnvoll gleich auch diese zu

verzichten.

Diese Betriebsform war jedoch nur bei einem

Defekt vorgesehen und in diesem Fall, fuhren keine Rei-senden mehr mit.

Der Verzicht auf die

Nebenbe-triebe

war daher kein Problem. Somit benötigen wir gute

Hilfsbetriebe. Mit dem Verzicht auf eine klassische Zugsammel-schiene mussten die normalerweise dort angeschlos-senen Baugruppen an den Hilfsbetrieben ange-schlossen werden. Betroffen waren davon die Klima-anlagen der Abteile. Der Anschluss von

Klimageräten

wurde bei

Trieb-zügen

immer wieder unterschiedlich gelöst. Daher lohnt es sich, wenn wir etwas

genauer auf den Anschluss dieser Verbraucher bei den ETR 610 sehen. Klimaanlagen bestanden in der Regel aus zwei getrennten Baugruppen. Das waren die Lüfter und die Kompressoren für das Kühlmittel. Diese wurden seit der Einführung der Umrichtertechnik an Dreh-strom und somit immer wieder an den Hilfsbetrieben angeschlossen. Sowohl beim

Lüfter,

als auch beim

Kompressor

be-nötigte man Motoren und dank dieser Lösung konn-ten diese auf dem Markt

günstig bezogen werden. Der zweite Bereich der

Klimageräte

waren die Heizregister. Diese bestanden aus einfachen

Widerständen.

Sie wurden sehr oft einfach mit

Wechselstrom

versorgt, weil dieser nicht so aufwendig aufbereitet werden musste. Bei

den ETR 610 ging dies jedoch nicht, da sonst die

Heizung

bei

Gleichstrom

ausgefallen wäre. Der Anschluss direkt an 3000

Volt

war auch nicht besonders ratsam, da so hohe

Spannungen

isoliert werden mussten.

Es erfolgte ein Anschluss an zwei

Leitungen. Damit war wieder ein normaler

Wechselstrom

vorhanden, der aber immer verfügbar war. Später werden wir diese

Eigenschaft des

Drehstromes

noch einmal nu-tzen. Um die im Triebzug verbauten Klimaanlagen abzu-schliessen, müssen wir noch die beiden Führerstände ansehen. Diese besassen eigene Geräte und sie konn-ten den Bedürfnissen angepasst werden. Traditionell waren diese Anlagen aber immer

an den

Hilfsbetrieben

angeschlossen worden. Die Trennung war erforderlich, damit der

Führerraum

nicht mit Rauch gefüllt wurde, wenn im Abteil dahinter ein Brand

entstanden war. Für die Versorgung der

Hilfsbetriebe

müssen wir wie-der zu einem

Zwischenkreis

zurückkehren. Welchen wir dabei nehmen, spielte keine Rolle, denn die hier

vorgestellte Schaltung war bei jedem

Umrichter

vorhanden. So war gesichert, dass die Hilfsbetriebe immer zur Verfügung

standen. Ein Punkt der bei Störung sehr wichtig war, denn auch ein

Totalausfall der Hilfsbetriebe war gemäss

Ausschreibung

nicht zugelassen. Da der

Zwischenkreis

offen ausgeführt wurde, musste für die

Hilfsbetriebe

kein vollwertiger

Umrichter

verwendet werden. Es wurde einfach ein

Wechselrichter für die

Hilfsbetriebe angeschlossen. Dieser Wechselrichter war ebenfalls mit

IGBT

aufgebaut worden und er lieferte eine

Spannung

von 3x 400

Volt

bei einer

Frequenz von 50

Hertz. Zudem war eine Schaltung zu einem Mittelpunkt

vorhanden. Bezeichnet wurde er als Sternpunkt.

Die Steckdosen führten daher nur

Strom, wenn die

Hilfsbetriebe

aktiv waren. Wurde der

Triebzug

ausge-schaltet, fielen auch

die in den Wagen verteilten Steckdosen aus. Entsprechende Hinweise machten

daher die Nutzer darauf aufmerksam. Die von diesen vier Bordnetzumrichtern erzeugte Spannung wurde nach den Sicherungen einer gemein-samen und durch den Zug geführten Zugsammel-schiene zugeführt. An dieser vierpoligen

Leitung wurden schliesslich alle Verbraucher angeschlossen und das

erfolgte durch den

Triebzug

verteilt, weil ja die Bauteile auch so verbaut

werden mussten. Einzig Wagen drei bekam keine Teile, da dort der

Speiseraum mit der schwe-ren Küche eingebaut wurde. Auch die Küche war an den

Hilfsbetrieben

angeschlossen. Dort konnten somit übliche Geräte für den Haushalt

verwendet werden. Wie wichtig aber der Verzicht auf weitere Bauteile war,

erkennt man, wenn man weiss, dass ein Kühlschrank bereits ausreichte um

für Problemen mit der

Achslast bei diesem Wagen zu sorgen. Daher war der

falsch platzierte Kühlschrank bei der Einleitung kein Witz gewesen und das

Thema kommt noch einmal. Es wird Zeit, dass wir uns den klassischen

Verbrauchern der

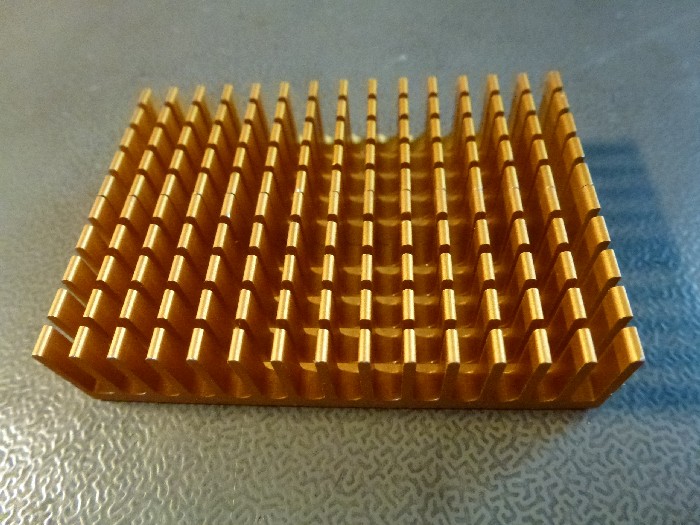

Hilfsbetriebe zuwenden. Ein wichtiger Teil war auch hier

die

Kühlung

der beanspruchten Teile. Wie bei anderen Baureihen wurden zur

Einsparung des Gewichtes Bauteile geschwächt ausgeführt. In der Folge

erwärmten sich diese im Betrieb so, dass sie künstlich gekühlt werden

mussten. Dazu gehörten die

Stromrichter und der

Transformator.

Dieses

Öl umgab die

Wicklungen und verbesserte so die

Isolation. Gleichzeitig wurde aber auch die Wärme von den Leitern

abgeführt und diese so gekühlt. Die dabei auftretenden thermischen Effekte

wurde mit einer künstlichen Zirkulation unterschützt. Die dazu verbaute

Ölpumpe war an den

Hilfsbetrieben angeschlossen worden und sie beförderte

das

Transformatoröl zu einem speziellen

Ölkühler, wo es abgekühlt wurde. Der

Ölkühler wiederum wurde durch einen künstlichen

Luftstrom gekühlt. Dieser wurde von einem

Ventilator erzeugt. Dabei wurde

die Luft unter dem Fahrzeug angezogen und nach dem

Kühler wieder ins

Freie entlassen. Diese Lösung verhinderte lange und vor allem schwere

Kanäle durch den Wagenkasten. Erneut ist zu erkennen, dass um jedes

Kilogramm gekämpft wurde, denn der

Neigezug hatte auch so ein ansehnliches

Gewicht. Weiter mussten auch die

Stromrichter gekühlt werden.

Hier wurde auf eine

Kühlung

mit Wasser gesetzt. Der Vorteil der

IGBT war,

dass sie auch mit diesem nicht brennbaren Medium gekühlt werden konnten.

Zudem war das

Kühlmittel

auch sehr gut bei der Aufnahme der abgegebenen Wärme.

Einzig die schlechten Eigenschaften bei der

Isolation verhinderten, dass

auch bei den

Transformatoren

auf diese Kühlmittel gesetzt wurde.

In diesem

Kühler wurde die Wärme entzogen. Dazu war auch jetzt

eine künstliche

Ventilation vorhanden. Damit gab es bis auf die Art des

Kühlmittels keinen Unterschied zu den zuvor vorge-stellten

Transformatoren. Alle Massnahmen, die wir bisher zur Verminderung des Ge-wichtes kennen gelernt haben, ging bei den Motoren nicht mehr. Bei den Fahrmotoren konnte diese Lösung nicht umgesetzt werden. Die unten am

Kasten montierten Motoren wurden mit einer passiven

Kühlung

versehen. Ein

an der Antriebswelle montiertes Lüfterrad drückte dabei etwas Luft durch

den Motor und nahm so die dort entstehende Wärme auf. Diese Eigenventilation wurde bei Fahrmotoren immer wieder an-gewendet. Deren Nachteil, das sie erst bei schneller Fahrt optimal arbeiten konnte, durfte bei einem Neigezug vernach-lässigt werden. Wenn die Belastung der Motoren kritisch wurde, setzte die

Ventilation ein

und damit auch die

Kühlung. Eine leichte Lösung, die bei den meisten

Fahrmotoren von Neigezügen angewendet wurde. Die ETR 610 bildeten daher

keine Ausnahme, denn auch die

ICE-T,

ICN

und ETR 470

waren so aufgebaut worden. Nicht nur die

Kühlungen waren an den

Hilfsbetrieben

angeschlossen worden. Es gab auch die üblichen Baugruppen. Dazu gehörten

die

Kompressoren. Diese waren über

Lastschalter angeschlossen worden und

die Regelung wurde von der Steuerung übernommen. Damit ergeben sich aber

auch andere Lösungen bei mangelndem Luftvorrat. Dazu müsste man nur die

Hilfsbetriebe ab einer externen Quelle versorgen.

Daher war es kein Problem,

dass beim

Neigezug nur diese montiert wurden.

Unterhaltsanlagen, die noch eine alte

Anlage besassen, mussten daher um ein Zwischenstück bemüht sein. Dort konnte ein passendes Kabel angeschlossen und dieses mit einer normalen Steckdose des Landes-netzes verbunden werden. So war es möglich die Hilfsbetriebe und damit die Kompressoren, aber auch die Klimaanlagen ab einer externen Quelle zu versorgen. Ging das jedoch nicht,

wurden die

Stromabnehmer einfach mit den

Hilfsluftkompressor gehoben und der

Zug eingeschaltet. Ein Betrieb ohne

Fahrleitung war nicht vorgesehen. Bleibt zum Schluss noch die Ladung der auf dem Fahrzeug verbauten Batterien. Diese Batterieladung war so ausgelegt worden, dass sie das Bordnetz versorgen und die Batterien laden konnte. Eine alte Regelung, die immer wieder verstärkt wurde und die grundsätzlich

über die

Hilfsbetriebe versorgt wurde. Dazu waren im Zug zahlreiche

Batterieladegeräte verbaut worden. Diese konnten jedoch nicht geschaltet

werden. Auch jetzt war also eine

Redundanz vorhanden, die

verhindern sollte, dass es zu einem Totalausfall kommen sollte. Gerade das

Thema Redundanz war wichtig, da der Besteller bei der

Ausschreibung mit diesen Einheiten

verhindern wollte, dass es zum gleichen Debakel kam, wie bei der Reihe

ETR 470. Die Erkennung von Störungen war deshalb besonders wichtig. Nur sind

wir damit auch im Bereich der Steuerung und bei einem neuen Kapitel

angelangt.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Die

sonst am Ende des Fahrzeuges vorhandenen Steckdosen waren nicht vorhanden.

Wurde der

Die

sonst am Ende des Fahrzeuges vorhandenen Steckdosen waren nicht vorhanden.

Wurde der

Es

blieb daher nur die Lösung, dass auch die Heiz-register an den

Es

blieb daher nur die Lösung, dass auch die Heiz-register an den

Dieser Sternpunkt wurde für die im Zug

verteilten Steckdosen benötigt. Dank dem Anschluss an den Sternpunkt und

einen Leiter, konnte so eine

Dieser Sternpunkt wurde für die im Zug

verteilten Steckdosen benötigt. Dank dem Anschluss an den Sternpunkt und

einen Leiter, konnte so eine

Gerade beim

Gerade beim

Wie bei den

Wie bei den

Seitlich am

Seitlich am