|

Umbauten und Änderungen |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Nach der Betrachtung der Konstruktion konnte

eigentlich erwartet werden, dass die Baureihe Re 450 gut funktionierte.

Viele wichtige Teile stammten von der KTU Re 4/4 und waren daher erprobt.

Wirklich verändert wurde eigentlich nur der

Antrieb,

wo die Konstrukteure neue Gummielemente eingebaut hatten. Beim Bau konnte

niemand ahnen, dass gerade diese für den grössten Ärger zu Beginn des

Einsatzes führen sollten.

Eine normale

Unterhaltsanlage

war dazu nicht in der Lage, daher ging es zur Garantiearbeit zurück an den

Hersteller. Soweit war die Welt noch in Ordnung. Doch das sollte nicht

lange dauern.

Als nur kurze Zeit später eine weitere

Lokomotive

mit defekten

Antrieben

auftauchte und diese nur wenige Tage später von einer weiteren Maschine

begleitet wurde zeigte sich ein Problem. Die Baureihe Re 450 hatte ein

grosses Problem, das verhinderte, dass die Lokomotive in den Betrieb gehen

konnte. Die Folge davon war, dass die Verfügbarkeit auf einen miserablen

Wert gesunken war. Das Problem musste behoben werden und das war die

Aufgabe der Hersteller.

Es standen neben den Schäden auch noch

andere Garantiearbeiten an. Doch die

Antriebe

bereiteten grosse Sorgen. Die anfänglichen Schuldzuweisungen an den

Lieferanten waren dabei auch nicht zielführend. Es mussten neue Elemente

benutzt werden und wichtiger war, dass man herausfand, was die Ursache für

diese Schäden war. Kannte man diese, konnten eventuell Massnahmen

getroffen werden, die zur Vermeidung führten.

Nur führte das dazu, dass Schläge auf den

Antrieb

über-tragen wurden. Mit den Gummielementen wollte man den Motor davor

schützen. Die Elemente wurden jedoch dabei so schnell zerstört, dass der

Einsatz darunter litt. Die Sanierung der Antriebe war wichtig und musste schnell erfolgreich abgeschlossen werden. Die Mass-nahmen umfassten neue Gummielemente, die kräftiger waren und eine neue Einstellung für den Schleuderschutz, der verhindern sollte, dass die Zahl der Schläge zu hoch wurde.

Daher sollte nicht mehr so oft mit dem

Makroschlupf

beschleunigt werden. Dankbar waren dabei sicherlich auch die Anwohner, die

von den Geräuschen belästigt wurden.

Die Sanierung der

Antriebe

konnte nicht in den Hallen des Herstellers ausgeführt werden. Dazu fehlte

schlicht der Platz, denn es wurden auch andere

Lokomotiven

gebaut. Daher musste eine Alternative gesucht werden. Auch bei den

Staatsbahnen

gab es angeblich keine

Kapazitäten.

Aus diesem Grund wurden die defekten Modelle zur SOB nach Samstagern

überstellt. Die Rückfahrt konnte dabei oft wieder in eigener Kraft

erfolgen.

Ab 1993 war die Sanierung der

Antriebe

in vollem Gange und die Abklärungen waren auch abgeschlossen worden. Neben

den Problemen mit dem Antrieb, gab es auch Schäden an den

Laufflächen

und was noch schlimmer war, auch an den

Schienen.

Gerade im Raum Stadelhofen und Stettbach waren diese besonders schlimm.

Orte, an denen immer eine schnelle Beschleunigung erfolgte und welche

durch Wasser genässte Schienen hatten.

Erst mit Abschluss der Sanierung, konnte

hier eine deutliche Verbesserung erzielt werden. Die Baureihe Re 450

begann immer besser zu funktionieren. Trotzdem sollte es nicht lange ruhig

bleiben. Diesmal meldeten sich die Lokführer zu Wort. Die neue

Klimaanlage

funktionierte mehr schlecht als recht. Das ging oft so weit, dass im

Sommer geheizt wurde. Abschalten konnte man das Ding, aber dann mussten

die Fenster auf.

Daher musste mit viel

Leistung

gearbeitet werden. Nur ein neues Modell konnte in diesem Punkt zu ein-er

Abschaffung sorgen. Sprüche, wie die Reisenden hätten auch keine

Klimaanlage

waren jedoch nicht zielführend. Als Muster für die neuen Klimaanlagen war die Lo-komotive mit der Nummer 450 105. Sie erzielte schnell gute Ergebnisse, so dass diese Arbeiten auch den anderen Führerständen ausgeführt werden konnten.

Ein weiteres Problem aus dem Bau war damit

nach wenigen Jahren behoben worden. Die Reihe Re 450 begann nach sehr viel

Aufwand endlich zuverlässig zu funktionieren. Die erhofften Einsparungen

konn-ten endlich umgesetzt werden. Der zuverlässige Einsatz über die Jahre zeigte, dass die Lösung gut war. Jedoch standen nun auch die ersten Revisionen an.

Diese und die Tatsache, dass die

Pendelzüge

nicht mehr den aktuellen Gesetzen entsprachen, führten dazu, dass ein

umfassendes Programm ins Leben gerufen wurden. Dieses mit Anpassungen der

Züge im Raum Zürich erdachte Projekt wurden aus diesem Grund als LION

geführt und es war umfangreich.

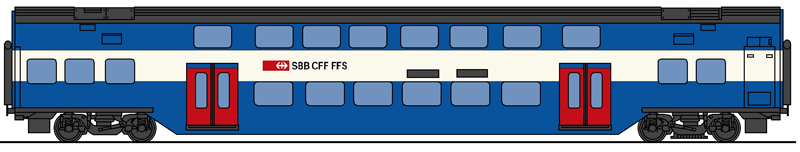

Die Planung sah dabei vor, dass bei den Wagen neu

Klimaanlagen verbaut werden sollten. Zudem war vorgesehen, den Wagen

zweiter

Wagenklasse aus zu reihen und durch ein neues Modell zu ersetzen.

Bei diesen sollte es behinderten Personen möglich sein, aber den neuen

Perron ohne Hilfe in den Zug zu gelangen. Insbesondere Benutzer von

Rollstühlen konnte keine Treppen befahren. Das Problem sollte mit dem

neuen Wagen behoben werden.

Dabei nehme ich die Reihenfolge der

Vorstellung. Im mechanischen Bereich wurde eine

Revision

R3 ausgeführt und

diese umfasste auch einen neuen Anstrich für die Bau-teile. Oft kamen damit

neue Design. Die Farbgebung wurde nicht verändert. Vielmehr führte man nur eine Vereinfachung durch. Die bei der Ausliefer-ung auf den Sicken noch vorhandenen weissen Striche gab es nicht mehr.

Damit bekam die

Reihe Re 450 eine blaue Erscheinung, die zudem nicht mehr so verspielt

wirkte, wie vorher. Die Anpassung an die Regeln der Schweizerischen

Bundes-bahnen SBB konnte nicht erfolgen, da immer noch der ZVV mitreden

durfte. Die Anschriften wurden nur leicht verändert. Neu war an der Front ein Emblem vorhanden. Dieses bildete das Signet der Schweizerischen Bundesbahnen SBB und es war verchromt worden.

An der

Front

war daher erstmals auch der Besitzer zu erkennen. Die

Staatsbahnen setzten

daher wieder mehr auf eine klare Erkennbarkeit auch an den Fronten. Der

Lokomotive, aber auch dem

Steuerwagen, bekam das noch recht gut.

Anpassungen gab es auch bei den Nummern. Diese

wurden nach den neusten Regeln erstellt. Wobei hier die ersten Maschinen

wieder in den Unterhalt mussten, damit sie die neuen Nummern abholen

konnten. Neu wurden diese nach den Regeln der

TSI erstellt und damit

ergänzt. Die

Lokomotive hatte dabei die neue Nummer erhalten, die wir uns

am Beispiel der 450 000 ansehen. Neu lautete die Nummer 91 85 4450 000-5

CH-SBB.

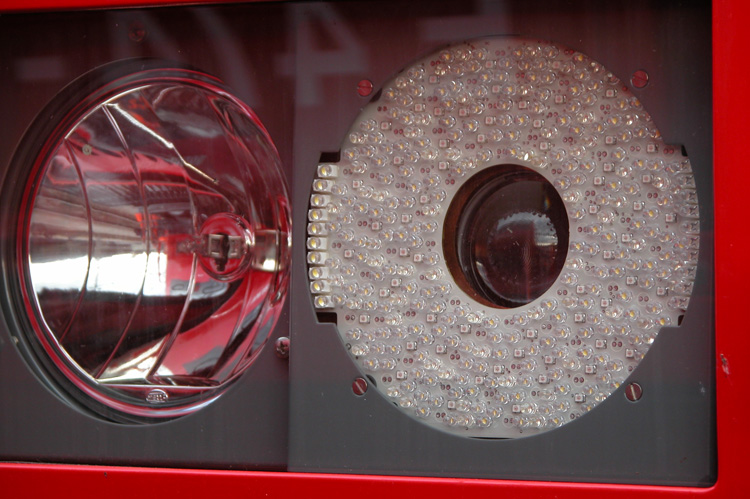

Neue

Stromrichter hätten die Kosten zu sehr erhöht. Doch

sehen wir uns die umfangreichen Arbeiten bei der

Be-leuchtung und bei der

Steuerung an. Hier mussten die Arbeiten teilweise auch neue Vorgaben

erfüllen. Die Beleuchtung an der Front wurde verändert. Die bis-herigen Halogenlampen waren gemäss der Landesregier-ung in wenigen Jahren nicht mehr zugelassen. Zudem waren sie oft defekt.

Daher wurden

neue Lampen eingebaut, die zur

Beleuch-tung LED benutzten. So konnte ein

helles Licht erzeugt werden, dass jedoch einen kälteren Farbton hatte. Der

grosse Vorteil war, dass die LED länger leuchten konnten, als die

Lokomotive fahren.

Ein Mangel aus der Ablieferung wurde auch behoben.

Das Spitzensignal erfolgte dank der neuen oberen Lampe nun korrekt. Die

Idee mit dem Linientransparent war nicht so gut. Besonders auch, wenn die

Anzeige neu mit dunklem Grund und neuer gelber Schrift erfolgte. Die

dritte Lampe führte aber dazu, dass die Maschinen aus dem Projekt LION

leicht zu erkennen waren. Sie sehen, dass nicht alle Ideen wirklich gut

waren.

Angepasst wurden auch die

Zugsicherungen. So war das

ZUB 121 nicht mehr zeitgemäss und wurde durch die Variante ZUB 262

ersetzt. An den Anzeigen war dies jedoch nicht zu erkennen. Jedoch war es

damit auch möglich, dass ZUB mit Hilfe von

ETM die neuen

Balisen auslesen

konnte. Die

Meldungen der Balisen wurden dabei in Anzeigen für ZUB 262,

aber auch für die Signale der alten Zugsicherung

Integra-Signum

aufbereitet.

Es zeigte sich erstmals,

dass die Wünschte der

Infrastruktur schier un-überwindbare Kosten

verursachen konnten. Die Zeche für solche Ansinnen, mussten auch bei den

Bahnen der Kunde bezahlen. Die Reihe Re 450 sollte deshalb weiterhin nur

mit Signalen verkehren können. Das Funkgerät war schon vorgängig auf den aktuellen Stand gebracht worden. Wie beim alten Gerät konnten die Zugdaten für ZUB 262 am Funkgerät eingegeben werden. Jedoch wurde nun ein digitaler Funk generiert.

Mit dem Modell für

GSM-R konnten sogar ganz normale Telefonate

ge-führt werden. Auch die

Lokomotive war davon zu erreichen. Man muss-te

einfach die Nummer kennen, denn die brauchte man auch für den

Funk. Die UIC-Leitung wurde auf 18 Pole umgerüstet. Die zusätzlichen Adern konnten für die neue Notbremsanforderung genutzt werden. Diese NBA führte nur im Bereich der Haltestellen zu einer Zwangsbremsung.

Auf der Strecke wurde dem Lokführer nur eine

Meldung

übermittelt. Er konnte den Zug jedoch noch normal an einem dazu geeigneten

Halteort fahren. Gerade bei der

S-Bahn Zürich mit den vielen

Tunnel ein

grosser Vorteil.

Weitaus die grössten Veränderungen gab es jedoch bei

den Wagen. Das unmittelbar bei der

Lokomotive eingereihte Modell wurde aus

dem Verband entfernt. An dieser Stelle sollte der von der Industrie

gelieferte neue Wagen mit niederflurigen Einstiegen eingereiht werden. So

sollten die

Pendelzüge

wieder den Gesetzen der Schweiz entsprechen. Mit

dem neuen Wagen wurde jedoch aus dem Pendelzug ein normaler

Triebzug.

Dabei

wurden die bisherigen Türen in einer roten Farbe gestrichen. Weitere

Anpassungen gab es jedoch nicht, da die Arbeiten eher den Innenraum

umfassten, denn bei diesem wurde die

Heizung verändert und auch sonst

Arbeiten ausgeführt.

Neu waren auch die Wagen mit einer

Klimaanlage

versehen worden. Diese arbeitete wie die bisherige

Lüftung, konnte nun

aber die Temperatur der Luft regulieren. Eine Massnahme, die einfach dem

aktuellen Zeitgeist entsprach, denn der Reisende erwartete auch bei einer

S-Bahn eine Klimaanlage. Mit den Arbeiten wurde diesem Umstand Rechnung

getragen. Doch auch andere Arbeiten mussten dringend ausgeführt werden.

So wurde die

Notbremse an die neue

NBA angepasst und

auch der Brandschutz in den Wagen erneuert. Gerade in diesem Bereich waren

in den letzten Jahren sehr grosse Fortschritte erreicht worden, die nun

auch in diesen Fahrzeugen umgesetzt werden sollten. In Sachen Brandschutz

und Notbremse waren die Wagen damit wieder auf dem aktuellen Stand und das

war wegen den langen

Tunneln bei der

S-Bahn Zürich sehr wichtig.

Weitere Verbesserungen beim Komfort gab es nicht

mehr. So blieb die Bestuhlung erhalten und auch die anderen Arbeiten

betrafen eigentlich nur die von der

Lokomotive her erfolgten Anpassungen.

Mit anderen Worten, es wurde ein neues System für die Durchsagen und

Anzeigen eingebaut. Damit war es nun möglich die Anzeigen in Echtzeit

anzupassen. Besonders wichtig, wenn die Anschlüsse nicht mehr erreicht

werden konnten.

Die Fahrzeuge

kehrten daher getrennt wieder nach Zürich zurück, wo der neue

Triebzug

formiert und eingestellt wurde. Eine Massnahme, die dank den

Kupplungen im

Zug möglich war. Bei der Formation der neuen Triebzüge wurden die Lokomotive, die revidierten Wagen und der neu von der Industrie gelieferte Wagen NDW zu einem Zug verbunden. Dabei war die Reihenfolge immer NDW, AB und Bt.

Es blieb daher bei den drei Wagen und dem 100 Meter langen Zug.

Wichtig war, dass nun im NDW die Rechner für die Diagnose vorhanden waren.

Der

Pendelzug

war daher Geschichte und er wurde auch offiziell als

Triebzug geführt. Uns bleibt nur noch die Frage, was mit den überzähligen Wagen geschehen sollte. Diese wurden bekanntlich auch revidiert. Sie sollten zu neuen Zügen formiert werden.

Da aber die Anzahl

Re 450 nicht ausreichte, wurden dazu Maschinen der Reihe

Re 420 genommen.

Diese arbeiteten dabei immer zu zweit von beiden Seiten des Zuges. So

konnten die Wagen noch während der HVZ eingesetzt werden und die

S-Bahn

Zürich hatte dringend benötigte

Doppelstockwagen.

Auch wenn es nicht direkt zu den hier vorgestellten

Maschinen gehört. Die Reihe Re 420 für das Projekt LION wurden im IW

Bellinzona hergerichtet und dabei erfolgten Anpassungen an die neuen

Doppelstockwagen, denn diese besassen eine

EP-Bremse und die wurde auch

von den neuen

Triebfahrzeugen genutzt. Die Züge der HVZ waren deshalb gut

zu erkennen. Zwei Re 420 und dazwischen sechs Wagen aus den Zügen mit Re

450.

Dort wurde der neue Wagen NDW jedoch als zusätz-liches Fahrzeug benutzt, so

dass bei der SZU etwas längere Modelle eingesetzt wurden. Eine Mass-nahme,

die zeigte, dass bei einer

Privatbahn andere Regeln galten, als bei einer

Staatsbahn.

Das Projekt LION konnte im Jahre 2017 beendet

werden. Damit war auch der letzte

Pendelzug

mit

Lokomotive Re 450

verschwunden. Die Einheiten blieben nun fest zusammen und wurden daher

auch als

Triebzüge geführt. Es bleibt eigentlich nur der Hinweis, dass wir

bei den Nummern der einzelnen Fahrzeuge die alte Regel immer noch erkennen

konnten, denn der neue Triebzug erhielt weiterhin keine eigene

Betriebsnummer.

Wir können die Umbauten und Änderungen bei der

Lokomotive Re 450 beenden. Auch das Projekt LION konnte an der Tatsache

nicht viel ändern, dass die Baureihe nach den grossen Schwierigkeiten beim

Start gut und zuverlässig funktionierte. Das zeigt sich auch hier, denn es

wurden die Kinderkrankheiten und die dringend erforderliche Modernisierung

behandelt. Die weiteren kleineren Arbeiten werden wir uns beim Einsatz

noch ansehen.

Damit haben wir den Aufbau und die Anpassungen der

Fahrzeuge abgeschlossen. Die Baureihe Re 450 als

Lokomotive ausgeliefert

und nun zu einem

Triebkopf des neuen

Triebzuges mutiert, hatte noch eine

lange Karriere vor sich, denn der Umbau sollte den Einsatz um weitere 20

Jahren verlängern. Für uns wird es aber nun Zeit wieder zu den Anfängen zu

gehen. Die neue gebauten Lokomotiven mussten zuerst in Betrieb gesetzt

werden.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2024 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Es

begann, als die erste

Es

begann, als die erste

Bei

den Abklärungen zeigte sich schnell, dass die

Bei

den Abklärungen zeigte sich schnell, dass die

In

den langen

In

den langen

Beginnen wir auch hier bei der

Beginnen wir auch hier bei der

Weitaus grösser waren die Arbeiten bei der

Weitaus grösser waren die Arbeiten bei der

Auf

eine Ausrüstung mit

Auf

eine Ausrüstung mit

Die nicht mehr benötigten Wagen wurden dem Programm

der anderen alten Modellen zugeführt. So sollten alle

Die nicht mehr benötigten Wagen wurden dem Programm

der anderen alten Modellen zugeführt. So sollten alle  Die Arbeiten wurden von den

Die Arbeiten wurden von den

Auch wenn wir bisher nur von den Fahrzeugen der

Schweizerischen Bundesbahnen SBB gesprochen haben. Die beiden bei der SZU

verkehrenden Ein-heiten, wurden ebenfalls in dieses Programm aufge-nommen.

Auch wenn wir bisher nur von den Fahrzeugen der

Schweizerischen Bundesbahnen SBB gesprochen haben. Die beiden bei der SZU

verkehrenden Ein-heiten, wurden ebenfalls in dieses Programm aufge-nommen.