|

Umbauten und Änderungen |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Lokomotiven werden im Lauf der Jahre verändert. Das

kann jedoch nicht als Zeugnis für den Hersteller genommen werden. Bei

Umbauten nur, wenn diese kurz nach der Auslieferung durchgeführt werden.

Bei der Baureihe Am 841 handelte es sich um ein Modell der RENFE, das für

den Einsatz in der Schweiz abgeändert wurde. Einerseits waren so keine

Probleme zu erwarten. Andererseits, stellt sich die Frage, ob die

Anpassungen stimmten.

Viele Besuche in der Werkstatt gefallen

niemandem. Nur war das nicht immer so leicht, denn eine

Lokomotive war viel teurer, als der Kleinwagen aus dem

fernen Osten. Da wirft man die Flinte nicht so schnell ins Korn und sucht

Lösungen. Was da aus Spanien angeliefert wurde, hatte

sich in dem Punkt eigentlich bewährt. Auch nach mehreren Jahren

funktionierte die Maschine und es gab kaum grössere Probleme. Umbauten

waren ebenfalls nicht ausgeführt worden. Jedoch gab es neue Gesetze und

Anpassungen in den Vorschriften. Diese auszulassen, wäre fahrlässig und

daher müssen wir uns dem Thema annehmen. Es bleibt jedoch dabei, dass der

Hersteller gut gearbeitet hatte. Ein Problem zeigte sich schon früh. Bereits

kurz nach der

Inbetriebsetzung

der neuen Baureihe kam es zu einigen schweren Vorfällen. Dabei konnte die

Lokomotive vor einem

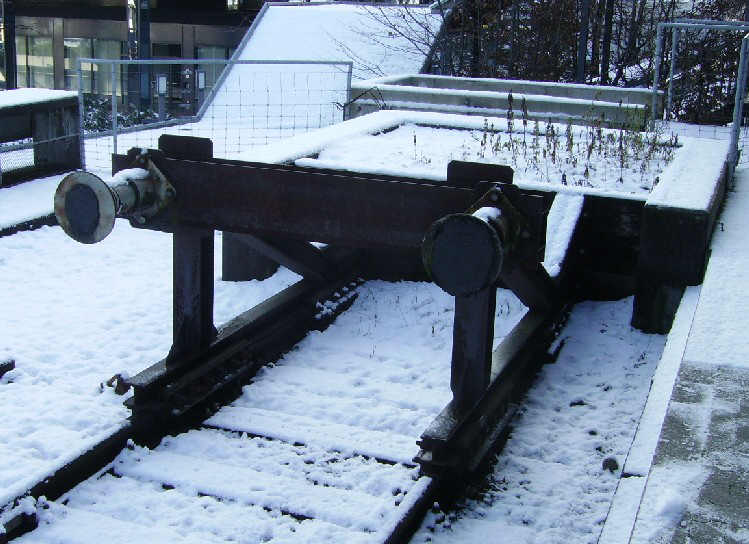

Prellbock

nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand gebracht werden und es kam zum

Anprall.

Natürlich ist in diesem Fall das Bedienpersonal Schuld und dessen

Beteuerungen wurde kein Gehör geschenkt. Doch, als sich die Vorfälle

häuften, sah die Sache etwas anders aus und es mussten Abklärungen

getroffen werden. Die anfänglich vermutetet Bedienfehler

konnten aber die Häufigkeit im Winter nicht erklären. Im Sommer passierten

diese Vorfälle nahezu nie. So musste von einem Problem ausgegangen werden.

Die Aussagen des Personals waren immer gleich. Die verlangte

Bremsung

wurde nicht umgesetzt und dann reichte der

Bremsweg

nicht mehr. Damit lag wohl das Problem bei der neuen Maschine. Probleme

mit den

Bremsen

musste man ernst nehmen.

Dieser Wagen war als Bremswagen vorgesehen

und er sollte die verlangte Verzögerung sicherstellen. Besonders dann,

wenn auf der Maschine diesbe-züglich nichts ging. Zudem wurde das Personal

angewiesen mit der gebotenen Vorsicht zu fahren. Diese schnelle Lösung für das Problem, konnte aber nicht von Dauer sein, denn der Wagen behinderte den Rangierdienst massiv und machten die Loko-motive nicht gerade flexibel. Sie müssen bedenken, dass der Fahrer nur in einer Richtung den Fahrweg beobachten konnte. In der anderen Richtung wurde ein Begleiter

be-nötigt. Nur um mit der Maschine kurz von einem

Gleis

ins Andere auszuwechseln, war das ein zu grosser Aufwand. Man musste daher herausfinden, wo das Problem der Lokomotive zu finden war und wie man dieses lösen konnte. Schnell kamen aber auch Vorwürfe vor, die

Loko-motive aus Spanien sei nicht für die rauen

klimatischen Verhältnisse in einem Winter geeignet. Mit einem Modell aus

der Schweiz wäre das nicht passiert. Nur blendeten diese Leute aus, dass

es mit der in Oerlikon gebauten Baureihe

Re 460 durchaus ähnliche

Probleme gab. Zur Entlastung der Leute, die sich zu

dieser Aussage hinreissen liessen, sei erwähnt, dass sie damit sogar den

Nagel auf den Kopf getroffen hatten. Es gab ein Problem im Winter, das es

in Spanien auch gegeben hätte, hätten die RENFE mit den gleichen

klimatischen Problemen zu kämpfen. Doch gerade die Reihe

Re 460 zeigte, dass es eine

technische Ursache haben musste. Damit werden wir natürlich hellhörig und

sehen genauer hin.

Das wollte man eigentlich, aber gerade im

Winter und be-sonders wenn Schnee im Spiel war, kam es zu einem gros-sen

Problem. Dabei lag die Ursache beim Schnee, der sich in allen Ecken des

Laufwerkes

verteilte. Das führte dazu, dass die Bremsen vereisten. In der Folge konnte die angeforderte Bremskraft nicht mehr aufge-bracht werden. Daraus resultierte jedoch ein deutlich län-gerer Bremsweg. Führte der Fahrweg in dem Fall gegen einen

Prellbock,

war der rechtzeigte Stillstand nicht mehr möglich und die

Lokomotive landete auf dem Prellbock. Den verstörten Blick

des geschockten Fahrpersonals dürfen wir dabei auch nicht vergessen. Daher war die Sofortmassnahme mit dem Wagen

sicher-lich nicht falsch. Man änderte deshalb die Bremssteuerung so, dass

die

Lokomotive im

Rangierdienst,

wieder vermehrt die pneumatische Bremse zur Hilfe zog. Damit wurde die

mechanische

Bremse

regelmässig bewegt und durch die Reibung beim Bremsen auch erwärmt, die

eingefrorenen Bremsen blieben daher aus und man konnte wieder auf den

Wagen verzichten. Die neue

Lokomotive kam nun auch mit dem Winter in der Schweiz

zurecht und funktionierte einwandfrei. Doch so richtig ruhig sollte die

Karriere der neuen Maschine nicht verlaufen. Diesmal lag es nicht einmal

bei ihr, sondern bei den Leuten, die entlang der

Bahnstrecken

wohnten und die sich fürchterlich über den

Dieselmotor

mit seinen stinkigen

Abgasen

aufregten. Wobei es eigentlich eher um die LKW ging.

Diese sahen für die LKW und die Autos neue

Filter

vor. Dieser sollte den ausgestossenen

Feinstaub

verringern. Jedoch waren da die

Diesellokomotiven

nicht viel besser, denn die grossen Motoren produ-zierten eine Menge Russ. Beim Bau der Lokomotive hatte man vor wenigen Jahren das Problem noch nicht so eng gesehen. Mit den geänderten Umweltschutzauflagen, hatten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB aber ein Pro-blem mit ihren Diesellokomotiven. Die alten Reihen

Bm 4/4,

Em 3/3 und

Bm 6/6 konn-ten ausgemustert

werden. Bei der noch neuen Bau-reihe Am 841 gab es diese Möglichkeit

nicht. So musste man sich eine Lösung einfallen lassen. Bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB sah sich daher vor der Beschaffung von neuen Diesel-lokomotiven. Diese als

Am 843 geführten Modelle

sollten nun erstmals mit einem

Dieselhydraulischen

Antrieb

versehen werden. Die neuen

Lokomotiven der Baureihe Am 843

mussten mit einem

Partikelfilter

für Russpartikel ausgerüstet werden. So leicht, wie man meinen könnte, war

das bei grossen Motoren jedoch nicht. Aber es gab neue Gesetze und da

mussten Lösungen her. Die Baureihe Am 841 sollte entsprechend

nachgerüstet werden. So hätten auch diese Maschinen den aktuellen

Vorschriften der Schweiz entsprochen. Jedoch war ein Umbau wesentlich

schwerer, als die Ausrüstung in einer neuen Maschine einzubauen. Daher

wurde beschlossen, dass mit der Nummer 841 007 ein Versuch durchgeführt

werden sollte. Wegen dem fehlenden Platz baute man die Anlage auf dem

Vorbau

auf.

Der Vorteil war, dass sie kaum gewartet

werden musste. Zudem waren diese aktiven

Filteranlagen

auch für grössere Motoren geeignet. Die auf der Strasse verwendeten

Lösungen waren jedoch nicht umsetzbar. Der neue

Filter

wurde als Aufsatz auf dem

Vorbau

eins montiert. Dabei nahm er den Platz zwischen den beiden Fenstern ein

und die

Dieselelektrische

Lokomotive wurde noch etwas unübersichtlicher, als sie

sonst schon war. Die

Abgase

wurden nun nicht mehr direkt dem

Kamin

zugeführt, sondern wurden in diese

Filteranlage

geleitet. Dort erfolgte dann die Reinigung der Abgase. Anschliessend

konnten die Abgase durch den Kamin ins Freie entlassen werden. Das Gehäuse des

Russpartikelfilters

wurde aus Chromstahl aufgebaut und wurde nicht angestrichen. So leuchtete

der unförmige Klotz auf der roten

Lokomotive. Nur der beim

Prototyp

mit der Nummer 841 007 angebrachte Hinweis, auf dem

Abgasfilter

lockerte die Sache etwas auf. Damit hatte man aber die erste «saubere» Am

841 und konnte mit dieser Lokomotive Versuche durchführen. Der Entscheid

für die anderen Lokomotiven sollte erst später fallen. Die Anlage auf der Lokomotive funktioniert

gut. Nur hatten sich die Ideen auch etwas gefestigt und bei den

Schweizerischen Bundesbahnen SBB wusste man nun, dass bestehende Fahrzeuge

nicht umgerüstet werden müssen. Die

Staatsbahnen

hatten daher keinen Grund mehr, den

Lokomotiven dieses Typs neue

Abgasfilter

zu verpassen. Das privatrechtlich aufgebaute Unternehmen sah daher nur die

Kosten und keinen Nutzen.

Die Arbeitsmediziner monierten, dass der

ausge-stossene

Feinstaub

in einem

Tunnel

für das Personal eine erhöhte gesundheitliche Belastung bedeute. Die

Abgase

können bekanntlich nicht so gut ab-ziehen, wie das im offenen Gelände der

Fall war. So kam es, dass zusätzlich noch ein paar Maschinen der Baureihe Am 841 mit einer neuen Filteranlagen ausgerüstet wurden. Diese Lokomotiven sollten hauptsächlich auf Baustellen mit Tunnel eingesetzt werden und dort zumindest für das Personal eine etwas gesundere Arbeitsumgebung bieten. Auf die Umrüstung der gesamten Flotte wurde

je-doch verzichtet, da man den Nutzen dieser Aktion im offenen Feld nicht

sah. Jedoch kamen auch andere Probleme auf die Loko-motiven zu. So wurden neue Strecken gebaut, die mit ETCS Level 2 ausgerüstet waren. Dort musste aber auch ein Unterhalt ausgeführt werden. Der Baudienst hatte mit der Baureihe Am 841

eine passende Maschine im Bestand. Da nun aber auch die

Bauzüge

auf diesen Strecken mit dem System versehen werden mussten, bedeutete das

unweigerlich ein Umbau des

Führerstandes. Daher erfolgte die Umrüstung einiger

Modelle der Baureihe Am 841. Diese bekamen die Einrichtungen um auf

Strecke mit

ETCS

Level 2 ohne

Einschränkungen verkehren zu können. Damit änderten sich in der

Lokomotive die Anzeigen der Geschwindigkeit und der Aufbau

des

Funkgerätes.

So hatte man nun auch die passenden Lokomotiven für den Einsatz auf den

Neubaustrecken.

Auch hier erfolgte aber keine generelle Umstellung.

Da die Anzeigen für

ETCS

Level 2 von

Alstom geliefert wurde, war auch dieser

GSM-R

Funk in

einem solchen Monitor umgesetzt worden. Der

Rangierfunk

blieb je-doch identisch. Mit der netzweiten Einführung des digitalen Funknetzes, mussten auch die anderen Lokomotiven angepasst wer-den. Dazu wurde einfach das bisherige Gerät durch ein Modell ersetzt, dass diesen neuen Funk bereitstellen konnte. Somit kein grösserer Umbau, denn das

Gehäuse blieb gleich. Das Gerät in diesen Maschinen stammte zudem von

einem anderen Hersteller. Dieses erlaubte auch die Eingabe der

Zugdaten

für

ZUB

262. Zum Schluss kommen wir noch zu den verbauten Zugsicherungssystemes. Die bisher in der Schweiz ein-gesetzten Systeme Integra-Signum und ZUB 121 wurden verändert. So wurde

ZUB

262 mit einem zusätzlichen Kanal verse-hen und ein «Rucksack» in

Form von

ETM

vorgesehen. Damit konnten die Maschinen auch die im

Gleis

verlegten Balisen lesen. Eine Anpassung, die bei für die EInsätze als

Hilfslokomotive

auf der

Neubaustrecke

gedachten den Modellen mit

ETCS

Level 2

schon damals erfolgte. Weitere Anpassungen sollte es bei den

Schweizerischen Bundesbahnen SBB jedoch nicht mehr geben, denn nach einem

Einsatz von 23 Jahren standen die Maschinen zum Verkauf an. Bei den

Baudiensten sollten neue

Lokomotiven eingesetzt werden. Doch damit stellt sich uns

auch gleich die Frage, wie denn dieser Betriebseinsatz der Baureihe Am 841

gewesen ist. Die Umbauten nach dem Verkauf werden hier nicht mehr erwähnt.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Um

es gleich zu sagen, moderne Eisenbahnen kaufen ihre

Um

es gleich zu sagen, moderne Eisenbahnen kaufen ihre

Eine

Lösung musste her, wollte man diese Probleme nicht jeden Winter haben. Als

erste Massnahme ver-fügte die Obrigkeit, dass die

Eine

Lösung musste her, wollte man diese Probleme nicht jeden Winter haben. Als

erste Massnahme ver-fügte die Obrigkeit, dass die

Man

erkannte, dass die Bremssteuerung der

Man

erkannte, dass die Bremssteuerung der

Die

Leute in der Schweiz hatten sich dabei auf die

Die

Leute in der Schweiz hatten sich dabei auf die

Die

Die

In

der Folge verschwanden die Pläne für die An-lagen in den Schubladen. Doch

damit war die Ge-schichte noch nicht ausgestanden. Was Gesetze nicht

schafften, sollte nun die Medizin schaffen.

In

der Folge verschwanden die Pläne für die An-lagen in den Schubladen. Doch

damit war die Ge-schichte noch nicht ausgestanden. Was Gesetze nicht

schafften, sollte nun die Medizin schaffen. Eine

Umrüstung, die auf allen Maschinen umgesetzt wurde, war die Ausrüstung mit

dem digitalen

Eine

Umrüstung, die auf allen Maschinen umgesetzt wurde, war die Ausrüstung mit

dem digitalen