|

Bedienung des Triebzuges |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Bedient wurde der Zug von zwei grundlegend

unterschiedlichen Personen. Dazu gehörte der Lokomotivführer, der dazu

verantwortlich war, dass sich der

Triebzug in Bewegung setzte. Es war

seine Aufgabe den Zug in Betrieb zu nehmen, diesen während der Fahrt zu

bedienen und nach der Fahrt den Triebzug auch wieder abzustellen.

Allfällige Störungen behandelte er mit Hilfe der Diagnose und allenfalls

mit Hilfe einer Hotline.

Dazu gehörte

zum Beispiel die Bedienung der Anzeigen und die Regelung der klimatischen

Verhältnisse im einzelnen Wa-gen. Allfällige Störungen an diesen

Einrichtungen behob er autonom. Theoretisch war es dem Lokführer möglich, den Zug auch ohne das Zugpersonal zu bedienen. Jedoch war das nicht vorgesehen, so dass der Triebzug im planmässigen Einsatz nicht im kondukteurlosen Betrieb verkehren sollte. Da wir dies auch bei der Beschreibung tun wollen, be-trachten wir

die Bedienung des «Giruno» von beiden Beru-fen aus. Beginnen werden wir

dabei mit dem Lokomotiv-führer, der in den meisten Fällen als erster auf

dem abge-stellten Zug war. Betrieblich abgestellt wurde auch der «Giruno» im einge-schalteten, beziehungsweise parkierten Zustand. Dazu war eine Parkstellung vorhanden, die beim unbesetzten Zug ge-wisse Funktionen automatisch überwachte. Dazu gehörte auch die

Spannung der

Fahrleitung und

der technische Zustand des Zuges. Nur wenn eine Störung verhinderte, dass

der Zug eingeschaltet bleiben konnte, wurde dieser ausgeschaltet. Da wir jedoch grundlegend beginnen wollen, ist der

Triebzug ausgeschaltet. Das konnte zum Beispiel passieren, weil am

Wochenende, wo der Triebzug nicht benötigt wurde, die

Fahrleitung

ausgeschaltet wurde. Das muss nicht einmal eine Störung sein, denn bei

Arbeiten an der Fahrleitung kann es sein, dass ein

Bahnhof grundsätzlich

ausgeschaltet werden muss. Fahrzeuge in diesem Bereich müssen dann

ausgeschaltet wurden. Der Lokführer gelangte über einen seiner Einstiege in

den Zug. Diese Türen waren mit einem speziellen Schloss versehen. Dieses

konnte nur vom

Lokomotivpersonal, das den passenden Schlüssel besass, geöffnet

werden. Damit war gesichert, dass der

Führerstand nicht von unbefugten

Personen betreten werden konnte. Jedoch war so auch ein Zugang möglich,

wenn die Steuerung gänzlich deaktiviert war und so keine Funktionen

bereitstanden.

Davor befand sich ein rund um diesen Sitz aufgebautes

Pult. Wegen den vielen Monitoren wirkte dieses Pult, das von frü-heren

Baureihen abgeleitet wurde, sehr modern. Wer einen

RABe 523 bedienten

konnte, fand sich hier zu recht. Dabei konnte der Lokführer sich auf der Fahrt in einem ergo-nomisch gestalteten Stuhl hinsetzen. Diese Sitzgelegenheit konnte so eingestellt werden, so dass auch auf längeren Strecken eine entspannte Fahrt möglich wurde. Diese Massnahme diente in erster Linie

auch der Erhöhung der Sicherheit, da der Lokführer so nicht so schnell

ermü-dete. Ein Vorteil, der besonders auf langen ununterbrochen Fahrten

einen Vorteil darstellte. Vor dem Sitz war das Führerpult angeordnet worden. Es be-stand aus dem Tisch mit Bedienhebeln und einer darüber an-geordneten Konsole mit mehreren Monitoren. Das Pult war in einer dunkelgrauen Farbe

gehalten, halbrund um den Sitz angeordnet und wirkte zum modernen Zug

pas-send. Für die Beine war eine Nische vorhanden in der eine Leiste

vorhanden war. Diese diente der

Sicherheitssteuerung und wurde, wie die

Nische, mit Riffelblech ausgeführt. Nachdem sich der Lokführer hingesetzt hatte, konnte

er das

Führerpult aktivieren. Die Steuerung nahm die Arbeit auf und die

spätere Fahrrichtung wurde angewählt. Das klappte auch, wenn der

Triebzug

ausgeschaltet und damit die Hähne zu im Zug vorhandenen

Hauptluftbehältern

geschlossen waren. Diese wurden durch die Steuerung geöffnet und so stand

nun auch die

Druckluft bereit. Das heisst, der Zug konnte nun in Betrieb

gesetzt werden. Wer sich an älteren Fahrzeugen orientierte, vermisste

jedoch die dazu erforderlichen Schalter. Diese gab es nicht, da sämtliche

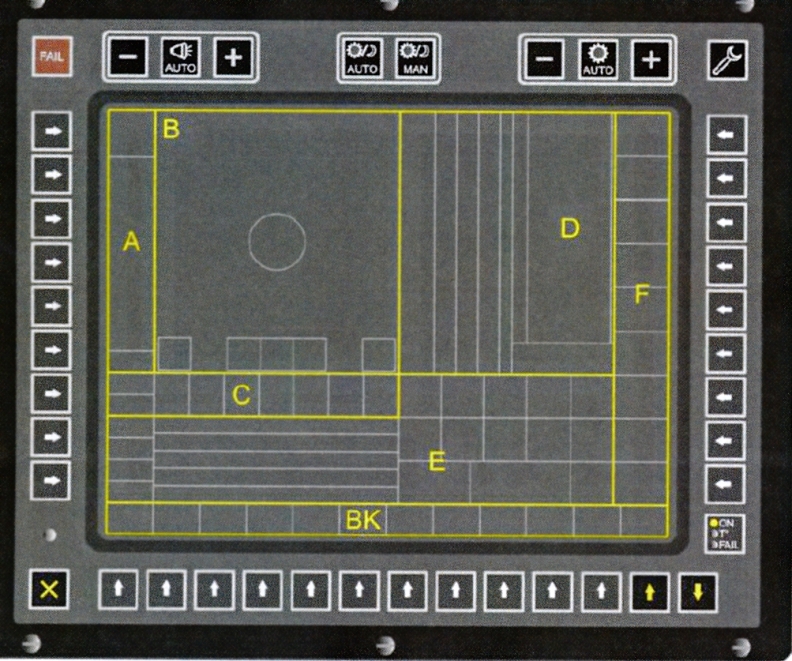

gewünschten Funktionen am ganz rechts angeordneten Monitor abgerufen

werden konnten. Der Vorteil dieser Lösung war, dass man nur jene Symbole

bereitstellen musste, die auch benötigt wurden. Bedienfehler wurden

dadurch verringert und ein sicherer Betrieb ermöglicht.

Daher wurde er letztmals in einem anderen

Land abge-rüstet, als er wieder eingeschaltet werden sollte. Daher

war diese Kontrolle erforderlich um die richtigen

Sicher-heitseinrichtungen

zu aktivieren. Mit der Aktivierung der entsprechenden Funktion, wurde der Triebzug aufgerüstet. Dabei wurde alle Schritte ausge-führt und die entsprechenden Funktionen gleichzeitig über-wacht. Das bedeute zum

Beispiel, dass der

Hauptschalter erst ein-geschaltet wurde, wenn vom

gehobenen

Stromabnehmer

Spannung übertragen wurde. Fehlte diese, wurde der

Ein-schaltvorgang abgebrochen und vom Lokführer eine man-uelle Handlung

verlangt. Kontrollieren konnte der Lokführer den Vorgang am

Bildschirm der Diagnose, wo auch die

Spannung der

Fahrleitung angezeigt

wurde. Dieser Befand sich unmittelbar links vom zuvor erwähnten Monitor.

Allenfalls vorhandene Störungen wurden auch dort angezeigt. Dabei gab es

unterschiedliche Störungen. Bei unkritischen Störungen erfolgte lediglich

eine Anzeige. Kritische Störungen mussten jedoch vom Lokführer bestätigt

werden. Da sehr viele Aufgaben von der Steuerung übernommen

wurden, war die Inbetriebnahme keine umfangreiche Arbeit. Die Kontrollen

der

Bremsen konnten mit Hilfe einer speziellen Maske vorgenommen werden.

Sofern keine spezielle

Beleuchtung am Zug vorgesehen war, wurde

automatisch das für eine Zugfahrt erforderliche Bild erzeugt. Davon

abweichende Bilder musste jedoch das

Lokomotivpersonal einstellen.

Dieses DMI war in zwei Teile aufgeteilt worden und stammte, wie die Einrichtung für ETCS, von Siemens. Hier wurden auch für die Fahrt benötigte Daten eingegeben. In der entsprechenden Routine gab der Lokführer seine

Personalnummer, die Nummer des Zuges und die Funktion ein. Letztere waren

für den

Funk. In der Maske für die Eingaben der Zugdaten, gab das System automatisch die für den Zug passenden Daten vor. Diese mussten manuell nur korrigiert werden, wenn es davon Abweichungen gab. Das war zum

Beispiel der Fall, wenn nicht alle

Brem-sen funktionstüchtig waren.

Ansonsten konnten die Daten quittiert werden und wurden anschliessend

automatisch den jeweiligen

Zugsicherungen ange-passt abgespeichert. Ohne diese Daten konnte lediglich der Modus «Shunt-ing» gewählt werden. Die anderen Fahrten erfolgten grundsätzlich mit Zugdaten. Welche Methode letzt-lich für die Fahrt gewählt werden musste, gab der Lokführer vor. Wir hier haben uns für eine

Zugfahrt

mit Aussensignal im Level 1 LS entschieden. Daher wurde die entsprechende

Betriebsart eingegeben und bestätigt. Der Abschluss erfolgte mit einer

externen Taste. Damit war der Zug bereits fahrbereit. Selbst die

Anmeldung am

Funk erfolgte automatisch. Sie sehen, dass nicht viele

Aufgaben dazu erforderlich waren. Eine Lösung, die möglich wurde, weil es

sich bei einem

Triebzug um eine geschlossene

Komposition handelte. In der

Schweiz war damit auch die Fahrt möglich, da die Daten zum

Fahrplan dem

Lokführer auf einem eigenen persönlichen Gerät angezeigt wurden.

Die Fahrplandaten

wurden dort mit Hilfe einer Funk-verbindung übertragen und standen nach den

be-nötigten Handlungen ebenfalls bereit. Damit war der Zug auch in diesen

Ländern für die Fahrt bereit und hätte eigentlich losfahren können. Da wir jedoch mit einem Zug starten, kommt nun der Zugführer hinzu. Dieser stellte an seinem Arbeitsplatz die Anzeigen ein. Damit wurden auch gleich die re-gulären Ansagen aktiviert. Im Gegensatz zum

Nahverkehr, war bei diesen Zügen dazu das

Zugpersonal erforderlich. Die

Steuerung war jedoch so ausgelegt, dass die Ansagen für das entsprechende

Land korrekt erfolgten und der

Zug-führer von vielen Aufgaben befreit

wurde. Wir sind nun mit dem Zug für die Fahrt bereit. Erst wenn das Signal eine Fahrt zuliess, stellte der Lok-führer die Fahrrichtung mit einem kleinen Griff auf seiner rechten Seite ein. Es war durchaus auch

möglich, mit dem Zug rückwärts zu fahren. Jedoch liess

ETCS diese Fahrten

nur im Mode «Shunting» zu, so dass wir nur vorwärtsfahren können. Daher

wurde der Griff in die entsprechende Richtung gestellt. Erst wenn die Türen am Zug korrekt geschlossen waren,

konnte die Fahrt begonnen werden. Die entsprechenden Handlungen zur

Verriegelung und zur Freigabe wurden vom Lokführer übernommen. Dazu

standen ihm auf der linken Seite zwei gelbe und in der Mitte der beiden

eine rote Taste zur Verfügung. Erst wenn die rote Taste nicht mehr

leuchtete, konnte die Fahrt begonnen werden. Auch auf der Diagnose konnte

der Lokführer die Türen kontrollieren.

Verstellt werden

konnte die Geschwindigkeit in Schritten von fünf Kilometern pro Stunde.

Damit waren alle Punkte für die Fahrt vorbereitet und diese konnte

begonnen werden. Mit dem Fahrschalter, den der Lokführer mit der rechten Hand bediente, baute der Triebzug Zugkraft auf. Je nach Position des Hebels war diese grösser oder kleiner. Die Beschleunigung setzte ein und wurde bis zum Erreichen der eingestellten Geschwindigkeit beibehalten. Der Lokführer konnte die

Zugkraft jedoch jederzeit auch so regulieren,

dass damit die gefahrene Geschwindigkeit geregelt wurde. Dazu wurde

einfach die

Höchstgeschwindigkeit vorge-geben. Um den Zug wieder zu verzögern, wurde die Zugkraft zurück-genommen und der Griff über die Mitte gezogen. Damit schal-tete sich die elektrische Bremse zu und begann den Zug zu verzögern. Reichte deren

Kraft für die verlangte Verzögerung nicht aus, wurden durch den

Bremsrechner die pneumatischen

EP-Bremsen an den

Laufachsen aktiviert.

Wurde jedoch der Hebel ganz nach hinten gezogen, setzte die

Schnellbremse

ein. Blieb die Reaktion der Bremse aus, konnte der Lokführer mit der linken Hand den Bremshebel auf der linken Seite nach hinten ziehen. Damit wurde die

automatische Bremse aktiviert und der Zug

verzögerte alleine mit den pneumatischen

Bremsen des Zuges. Da diese

Lösung jedoch nur im Notfall angewendet wurde, bezeichnete man dieses

Ventil auch als

Notbremsventil. Befand sich dieses in der hintersten

Bremsstellung, war ebenfalls die

Schnellbremse aktiv. Sofern auch die Bremsung mit dieser

Bremse nicht

wirkte, konnte der Zug mit einem der vorhandenen NOT-AUS-Schalter

angehalten werden. Wurde dieser gedrückt, entleerte sich die

Hauptleitung

und die

Zugkraft wurde abgeschaltet. Da nun eine mechanische Lösung

wirkte, war die Bremsung gesichert und der

Triebzug wurde angehalten. Die

Hauptleitung konnte jedoch erst wieder gefüllt werden, wenn der Taster

entriegelt wurde. Wurde ein regulärer Halt eingelegt, musste der

Lokführer die Türen wieder freigeben. Das erfolgte indem er die gelbe

Taste auf der richtigen Seite drückte. Geöffnet werden konnten die Türen

jedoch erst, wenn der Zug angehalten hatte. War eine Türe offen, begann im

Führerstand die gelbe Taste zu blinken und die rote Taste leuchtete. Die

ruhende gelbe Taste zeigt geschlossene Türen an, jedoch waren die

Trittbretter noch ausgefahren. Befand sich der

Triebzug im

Endbahnhof konnte der Zug

in die

Parkstellung verbracht werden. Anschliessend wurde der

Führertisch

deaktiviert und es konnte auf die andere Seite gegangen werden. Dort

wurden schliesslich wieder die Handlungen der Inbetriebnahme erforderlich.

Wobei jetzt zu unserem ersten Mal, die Parkstellung aufgehoben werden

musste. Anschliessend unterschieden sich die Handlungen jedoch nicht mehr. Um den Zug länger abzustellen, wurde ebenfalls die

Parkstellung aktiviert. Sobald der

Führertisch deaktiviert wurde, waren

die Überwachungen aktiv. Bei Ausfall der

Spannung in der

Fahrleitung

schaltete der Zug aus. Kam die

Fahrleitungsspannung innerhalb der in der

Steuerung vorgesehenen Zeit wieder, schaltet der

Triebzug automatisch

wieder ein. Erst wenn die Zeit überschritten wurde, remisierte sich der

Zug automatisch.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Ergänzt wurde das

Ergänzt wurde das

Verschaffen wir uns im

Verschaffen wir uns im

Bevor erste Schaltungen ausgeführt werden konnten,

muss-te kontrolliert werden, ob der

Bevor erste Schaltungen ausgeführt werden konnten,

muss-te kontrolliert werden, ob der

Die Anzeige der Geschwindigkeit erfolgte auf dem

Die Anzeige der Geschwindigkeit erfolgte auf dem

Bei Fahrten in Deutschland, aber auch in Österreich,

wurden die benötigten Daten jedoch auf dem Fahr-zeug angezeigt. Dazu war

links vom

Bei Fahrten in Deutschland, aber auch in Österreich,

wurden die benötigten Daten jedoch auf dem Fahr-zeug angezeigt. Dazu war

links vom  Mit einem kleinen

Mit einem kleinen