|

D1920 Die elektrische Traktion übernimmt |

||||||

|

Die rasanten

Schritte, die um 1900 bei der Elektrotechnik ermöglicht wurden, gingen

nicht spurlos an den Bahnen in der Schweiz vorbei. Als es mit der Hilfe

von

Transformatoren

möglich wurde, die

Spannung

anzupassen, war es nur noch ein weiterer Schritt, der zum elektrischen

Motor für

Wechselstrom

führte. Ab diesem Moment war das System nicht mehr aufzuhalten und erst

grössere Projekte wurden ins Leben gerufen.

Neben der Rhätischen

Bahn RhB begann auch die Lötschbergbahn mit den ersten Versuchen mit der

neuen Technik. Unter den beim

Versuchsbetrieb zwischen

Spiez und Frutigen eingesetzten Maschinen befanden sich auch drei

spezielle Fahrzeuge, die als

Motorwagen

bezeichnet wurden. Das vor wenigen Jahren von den Schweizerischen

Bundesbahnen SBB erschaffene System wurde auf eine grosse Probe gestellt.

Aus Ermangelung einer

passenden Lösung orientierten sich die Fachleute bei der BLS an den

wenigen vorhandenen mit Dampf betriebenen Wagen. Dort wurde das kleine m

der Bezeichnung für

Personenwagen angefügt.

Diese Lösung erachtete man als passend. Für die neuen elektrischen

Motorwagen

wurde einfach das m durch das kleine e ersetzt. Fertig war die

Bezeichnung. Damit war aber auch der Grundstein für ein neues System

gelegt worden.

Die grosse Kohlennot

während dem ersten Weltkrieg führten dazu, dass sich auch die

Schweizerischen Bundesbahnen SBB mit der neuen Technik auseinander

setzten. Als der Entscheid gefallen war, stand das Land vor einem der

grössten Ausbauschritte der Eisenbahn. In wenigen Jahren sollten sämtliche

Hauptstrecken

der

Staatsbahnen

mit einem

Fahrdraht

versehen werden. Ein Projekt, das zuerst am Gotthard beginnen sollte.

Schnell war klar,

dass es mit wenigen Baureihen nicht getan war. Die elektrischen

Triebfahrzeuge sollten in der nahen Zukunft die Hauptlast in der Schweiz

übernehmen. Aus diesem Grund war das nur wenige Jahre alte System für die

Bezeichnungen bereits wieder veraltet. Es musste ein neues, oder aber auch

nur ein angepasstes System erarbeitet und dann eingeführt werden. Wie

knapp das erfolgte, erfahren wir später.

|

||||||

|

Lokomotiven |

||||||

|

R |

Triebfahrzeug, das über eine erhöhte Kurvengeschwindigkeit

verfügt und schneller als 110 km/h fahren kann. |

Re 4/4 oder

Re 6/6 |

||||

|

A |

Höchstgeschwindigkeit von über 80 km/h |

Ae 6/8 oder

Ae 6/6 |

||||

|

B |

Höchstgeschwindigkeit von 70 - 80 km/h |

Be 4/6 oder Be 5/7 | ||||

|

C |

Höchstgeschwindigkeit von 60 - 65 km/h |

Ce 6/8 II | ||||

|

D |

Höchstgeschwindigkeit von 45 - 55 km/h |

De 6/6 | ||||

|

E |

Rangierlokomotive | Ee 3/3 | ||||

|

G |

Schmalspurige Lokomotive für Reibungsbetrieb |

Ge 6/6 oder Ge 4/4 III |

||||

|

H |

Lokomotiven für Zahnradbetrieb |

He 2/2 | ||||

| HG |

Lokomotiven Kombination G und H |

HGe 4/4 II |

||||

|

T |

Traktoren |

Te 2/3 Da bei den SBB alle

Traktoren

zweiachsig sind, wird auf die Angabe des Bruchs verzichtet zum Beispiel Te

II. |

||||

|

Ein paar erklärende Worte zum Buchstaben R an

der Spitze der Tabelle. Dieser wurde erst später eingeführt und war daher

im Jahre 1920 noch nicht vorhanden. Entscheidend war hier die Bedingung

für die erhöhte Kurvengeschwindigkeit Trotzdem können wir damit erkennen,

dass die Tabelle erweitert werden konnte, was auch am Schluss erfolgte,

als die entsprechenden Fahrzeuge in der Schweiz eingeführt wurden.

Die Buchstaben A bis D haben zum Teil erneut

andere Geschwindigkeiten bekommen. Eine kleine Anpassung, die auf die

bestehenden Modelle nur einen kleinen Einfluss hatte. Es war das Ziel eine

neue Bezeichnung einzuführen, ohne dass bei den bestehenden Fahrzeugen

grosse Massnahmen erforderlich wurden. Es gab Maschinen, die neu

bezeichnet werden mussten, aber der grösste Teil konnte den alten

Buchstaben behalten.

Selbst der Verzicht auf die weiteren Angaben

wurde bei den

Schlepptenderlokomotiven

beibehalten. Damit war also nicht ein komplettes System geschaffen worden,

sondern man passte dieses den neuen Begebenheiten an. Das sollte letztlich

dazu führen, dass diese Bezeichnungen in der Schweiz nahezu 70 Jahre

verwendet werden sollten. So schlecht war also die Lösung von 1902 gar

nicht gewesen.

Bei den

Tenderlokomotiven

änderte sich nicht viel. Auch wenn nun in der Tabelle von

Rangierlokomotiven

gesprochen wurde, hier befanden sich alle Maschinen mit Rucksack für die

Kohlen.

Selbst die 1902 eingeführte Angabe zu der maximal erlaubten

Geschwindigkeit blieb im herkömmlichen Stil. Mit anderen Worten, bei den

Dampflokomotiven änderte sich im Jahre 1920 schlicht nicht so viel, als

das erwähnt werden müsste.

Weggefallen war aber der Buchstabe F. Dieser

war bisher für die elektrischen Lokomotiven

vorbehalten. Mit der neuen Regelung wurden diese Modelle von der

Bezeichnung einfach den Maschinen mit

Tender

zugeschlagen. Mit anderen Worten, es wurden die gleichen Buchstaben

verwendet, was zu Verwechslungen führen konnte. Wie das gelöst wurde,

erfahren wir, wenn wir den nun zweiten möglichen Buchstaben ansehen.

Verändert wurde auch die Schreibweise der

Brüche. Es war abzusehen, dass es bei den elektrischen Lokomotiven

zu sehr vielen Modellen mit mehreren

Laufwerken kommen

könnte. Als Beispiel hätte das auch zum Modell geführt, das als Re 3x2/2

bezeichnet worden wäre. Durch die neue Regel wurde auf die Unterteilung

verzichtet und aus unserem Muster wurde somit eine

Re 6/6.

Die

Achsfolge war daher

nicht mehr zu erkennen.

Nichts verändert wurde bei den schmalspurigen

Modellen und bei den Lokomotiven

mit

Zahnrad.

Damit bin ich Ihnen nur noch der Grund für die neuen Buchstaben R und T

schuldig. Der Buchstabe R wurde dabei erst nach 1930 verwendet, als es

erste Baureihen gab, die schneller als 110 km/h fahren konnten und dabei

die

Kurven

erst noch mit erhöhter Geschwindigkeit schafften. Bekannt wurden diese als

rote Pfeile.

Das T steht nicht etwa für die

Triebwagen,

denn diese werden wir anschliessend noch genauer ansehen. Mit dem T wurden

die als

Traktoren

geführten Fahrzeuge bezeichnet. Diese Unterscheidung war wichtig, weil

diese nicht mit den anderen

Rangierlokomotiven

verglichen werden konnten. Auch wenn es im Jahre 1920 noch viele

Dampfmaschinen

gab, die zu dieser

Gruppe

gehört hätten, behielten sie den Buchstaben E.

Was sich bereits 1902 bei den mit Dampf

angetriebenen Wagen abzeichnete, wurde nun mit den neuen

Motorwagen

fortgeführt. Von der Bezeichnung her waren diese Fahrzeuge eher den

Personenwagen

zugeschlagen worden. Wobei nun auch erstmals von Dienstfahrzeugen

gesprochen wurde und diese galten eigentlich als Wagen, verfügten aber

immer öfters über einen eigenen

Antrieb

für kurze Strecken auf Baustellen.

|

||||||

|

Triebwagen |

||||||

|

R |

Das R hat die gleiche Bedeutung wie bei den Lokomotiven,

es wird jedoch der eigent-lichen Fahrzeugbezeichnung vorangestellt. Nur

bei

Triebwagen

und

Triebzügen

gibt es diese Kombination. |

Hinweis: Die Schnelltriebwagen (roter Pfeil)

wurden eine Zeitlang als

Re

2/4 be-zeichnet. |

||||

|

A |

Personentriebwagen oder

Steuerwagen

mit 1. Klasse Abteil. |

|

||||

|

B |

Personentriebwagen oder Steuerwagen mit 2. Klasse Abteil. |

|

||||

|

C |

Personentriebwagen oder Steuerwagen mit 3. Klasse Abteil. |

Ce 2/4 | ||||

| D | Gepäcktriebwagen |

|

||||

| F |

Gepäcktriebwagen früher, als

Gepäckabteile

international noch mit F bezeichnet wurden |

Fe 4/4 | ||||

|

L |

Anfänglich für die Bezeichnung der Leichttriebwagen (Rote Pfeile)

verwendet. Wurde später wieder aufgegeben. |

CLe 2/4 oder

BCLe 8/12 |

||||

|

X |

Sonderfahrzeuge |

XTm oder Xrotm | ||||

|

Z |

Postabteil | ABDZe 4/6 | ||||

|

Wie bisher wurden weiterhin die grossen

Buchstaben der

Personenwagen

verwendet. Daher änderte sich bei den

Triebwagen

und Sonderfahrzeugen mit wenigen Ausnahmen nichts. Die Buchstaben wurden

nun, wie bei den Wagen einfach aneinander gereiht. Neu hinzugekommen sind

aber die Buchstaben R und L. Was aber besonders auffallend in der Tabelle

war, ist die doppelte Belegung von D und F

Als diese jedoch im internationalen Verkehr

einen neuen Buchstaben für die

Gattung bekommen hatten,

verschwand in der Bezeichnung das F und das D wurde neu eingefügt. Ich

habe einfach beide Varianten einge-fügt, die zusammen nie in dieser Liste

zu finden wa-ren.

Das R hatte bei den

Triebwagen

die gleiche Bedeutung wie bei den Lokomotiven

und sie wurde zum gleichen Zeitpunkt eingeführt. Damit waren diese

Triebwagen die einzigen ihrer Art, die zumindest eine einfache Angabe zur

Geschwindigkeit hatten, denn für das R galt bekanntlich eine

Geschwindigkeit von mehr als 110 km/h und das galt auch für die

Triebwagen, die das R, als zusätzlichen Buchstaben bekamen. So richtig Problem hatten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB mit den kleinen roten Flitzer. Diese sollten anfänglich mit dem Buchstaben L versehen werden. Dieser wurde nach der Angabe zur Wagenklasse eingefügt und er sollte darauf hinweisen, dass diese Leichttriebwagen für den Einsatz als Tramzüge geeignet waren. Eine Regel, die nur wenige Jahre bestand haben sollte und die schnell angepasst wurde.

Bereits bei den sehr schnellen

Triebzügen

entschieden sich die

Staatsbahnen

dazu, die Bezeichnung für diese Modelle neu zu ordnen. Damit bekamen sie

den Buchstaben R, aber auf die Angabe der

Wagenklasse

wurde verzichtet. Das blieb so lange erhalten, bis es die erste Lokomotive

gab, die auch nach der erforderlichen

Zugreihe R

verkehren konnte. Ab dann wurde bei den

Triebwagen

das R vor der Wagenklasse geführt.

Bei den

Triebzügen

konnte das nun dazu führen, dass eine endlos lange Bezeichnung entstand,

wenn neben zwei

Wagenklassen,

noch ein

Gepäckabteil

und ein in solchen Zügen auch oft vorhandenen

Speisewagen

hatten. In un-serem Fall ergäbe das RABDWR. Eine wilde Anordnung von Buchstaben, die kein Mensch vernünftig lesen kann. Aus diesen Grund war die Be-zeichnung bei Triebzügen auf maximal vier Stellen be-schränkt worden.

Aus diesen Grund wird bei diesen Modellen in

den meisten Fällen auf die Angabe der

Speisewagen

verzichtet, da deren doppelter Buchstabe nicht getrennt werden durfte. In

unserem Fall wurde aus dem Fahrzeug nun einfach das Modell RABD, das

besser gelesen werden konnte.

Noch sind wir nicht am Ende der ab 1920

gültigen Be-zeichnung. Denn noch immer können wir die elektrischen

Lokomotiven nicht von

den

Dampfmaschinen

mit einem

Schlepptender

unterscheiden. Das war aber wichtig, denn die beiden Modelle stellten an

die Strecken unterschiedliche Anforderungen. Ohne

Fahrleitung

war die moderne Lokomotive schlicht hilflos. Daher musste neu auch eine

merkbare Unterscheidung her.

Dazu wurde ein zweiter Buchstabe zu der Angabe

zur Geschwindigkeit eingefügt. Wie bei den

Tenderlokomotiven

wurde dieser mit kleinen Buchstaben geschrieben. Das 1920 eingeführte

System sah nun vor, dass dieser Hinweis bei allen Modellen ausser den

Lokomotiven mit

Schlepptender

geführt werden musste. Daher wurde deren Liste erweitert und wir sollten

nun den letzten Teil dieser neuen Lösung genauer ansehen. |

||||||

|

Der kleine Buchstabe |

||||||

|

a |

Akkumulatorantrieb |

Eea

3/3 oder Ta |

||||

|

d |

Dampflokomotive, diese Bezeichnung wurde jedoch sehr selten verwendet. |

Xrotd |

||||

|

e |

Elektrisches Triebfahrzeug |

Re 4/4 oder

RAe TEE |

||||

|

f |

Diese ergänzende Bezeichnung wurde erst in den letzten Jahren

eingeführt. Sie ist aber nicht bei allen Fahrzeugen vorhanden, die mit der

Funkfernsteuerung ausgerüstet sind. Sie dient vor allem dazu bei Serien,

wo nur ein Teil der Fahrzeuge diese Technik besitzt, diese zu

kennzeichnen. |

Ref 460

(nur ein Teil der Lokserie)

Am 843 (generell mit

Funkfernsteuerung) |

||||

| h |

Triebwagen mit Zahnradantrieb. |

Deh 4/6 (SBB Brünig)

Bhe 4/8 (Monte Generoso) |

||||

|

m |

Triebfahrzeug mit

Dieselmotor,

früher auch bei den Dampftriebwagen verwendet. |

Bm 4/4 oder CZm 1/2 (Dampftriebwagen) |

||||

|

rot |

Kenzeichen für

Schneeschleudern,

jedoch immer in Kombination mit der Antriebsart. |

Xrotm oder Xrote |

||||

|

So durchdacht war das System gar nicht. Es

wurden vom 1902 eingeführten System nahezu alle Punkte übernommen und mit

dem klein geschriebenen e ein Hinweis auf die elektrische Traktion

vorgesehen. Doch gerade die Kleinen konnten für grossen Ärger sorgen, denn

es war leicht möglich, dass die eingebauten Fehler schnell geknackt

wurden. Sehen wir uns einen davon anhand eines Beispiels etwas genauer an.

Mit dem kleinen Buchstaben wurde der Hinweis zu

Geschwindigkeit vorgenommen. Diese lag mit 90 km/h über der Grenze und

damit musste das kleine a eingefügt werden.

Soweit ist die Welt noch in Ordnung. Jedoch gab

es immer wieder einfallsreiche Techniker, die neue Ideen umgesetzt haben.

Da es nie ein solches Modell gab, muss ich eine

Rangierlokomotive

entwickeln, die mit einem

Akkumulator

angetrieben wurde. Um die erlaubten

Achslasten

wegen den schweren

Bleibatterien

nicht zu überschreiten, müssen zu den drei

Triebachsen

noch drei

Laufachsen

vorgesehen werden.

Das so entwickelte Fahrzeug wäre sicher nicht

rentabel einsetzbar gewesen, aber es hätte die Bezeichnung Ea 3/6

bekommen. Diese Maschine ist nicht so schnell, und verfügt weder über

einen

Tender,

noch über eine

Feuerbüchse.

Wirklich keine gute Kombination. Daher mussten die Schweizerischen

Bundesbahnen SBB noch ein weiteres Merkmal zur Unterscheidung der

Baureihen einführen und das war der

Index.

Eingefügt wurde dieser

Index immer nach der eigentlich

Bezeichnung. Dabei kamen nun wieder die seit dem Wechsel von 1902 nicht

mehr verwendeten römischen Ziffern zur Anwendung. Ein Umstand der

umgesetzt werden konnte, weil auch die stursten Direktoren der

Privatbahnen

eingesehen hatten, dass es durchaus sinnvoll ist, wenn man das

einheitliche System für die Bezeichnungen der

Lokomotiven verwendete.

Der Index konnte sogar noch frei belegt werden.

|

||||||

|

Der Index |

||||||

|

I |

BBC in Münchenstein oder erste Bauart |

Ae 3/6

I oder

Ce 6/8 I |

||||

|

II |

MFO in

Oerlikon oder zweite Bauart |

Ae 3/6 II oder Ce 6/8 II | ||||

|

III |

SAAS in Genf oder dritte Bauart |

Ae 3/6 III oder Ce 6/8 III | ||||

|

IV |

Vierte Bauart |

|||||

|

Vor der Tabelle habe ich erwähnt, dass der

Index frei belegt werden

konnte. Die hier erwähnten Angaben ergaben nur eine Auswahl. Die Tabelle

könnte wirklich endlos erweitert werden. Wobei es auch bei den

Schweizerischen Bundesbahnen SBB von den hier aufgeführten Angaben immer

wieder Abweichungen gab, die sogar eine gänzlich andere Interpretation für

den Index ergaben. Mit anderen Worten, so richtig gut war es nicht.

Anhand der oben vorgestellten Tabelle müssen

wir davon ausgehen, dass es sich hier um die vierte Baureihe für die

Bezeichnung

Ee 3/3

handelte. Genau genommen, gilt aber, dass hier der

Index deutlich höher

wäre, wenn er geführt würde. Diese spezielle Rangierlokomotive war jedoch in der Lage mit vier verschiedenen Stromsystemen eingesetzt werden zu können. Der hier eingefügte Index IV weisst nun auf diesen Umstand hin.

Damit haben wir eine Deutung, die nicht in der

Tabelle aufgeführt wurde. Jedoch kann gesagt werden, dass mit den Ziffern

II, III und IV auch die verfügbaren

Stromsysteme

angegeben werden konnten. Auf die Angabe I bei den Stromsystemen wurde

verzichtet.

Wer nun noch den Durchblick hat, ist gut und

damit komme ich als ultimativer Test zum zweiten Fehler. Diesen gab es

sogar und niemand hatte damit ein Problem. Die Bezeichnung

Be 4/6

ist bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB doppelt belegt worden.

Einerseits gab es eine recht bekannte

Lokomotive und einen

Triebwagen,

der eigentlich das Problem gar nicht zu verantworten hatte, denn am Anfang

war alles noch klar.

Wie das bei

Triebwagen

üblich war, wurde das Modell mit dem Buchstaben der

Wagenklasse

versehen. Das war bei der Auslieferung die dritte Wagenklasse, so dass die

Bezeichnung

Ce 4/6

lautete. Als in der Schweiz die kaum genutzte erste Klasse aufgehoben

wurde, rückten die Triebwagen um eine Stelle nach oben und aus dem

Ce 4/6

wurde das Modell mit der Bezeichnung

Be 4/6.

Nur, dass wir jetzt nicht die

Lokomotive haben.

|

||||||

| Zurück | Navigation durch das Thema | Weiter | ||||

| Home | Depots im Wandel der Zeit | Die Gotthardbahn | ||||

| News | Fachbegriffe | Die Lötschbergbahn | ||||

| Übersicht der Signale | Links | Geschichte der Alpenbahnen | ||||

| Die Lokomotivführer | Lokführergeschichte | Kontakt | ||||

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

||||||

Um

1920 war der Buchstabe D im System für die Be-zeichnungen gar noch nicht

vorhanden. Die

Um

1920 war der Buchstabe D im System für die Be-zeichnungen gar noch nicht

vorhanden. Die

Bisher

haben wir immer davon gesprochen, dass die

Bisher

haben wir immer davon gesprochen, dass die

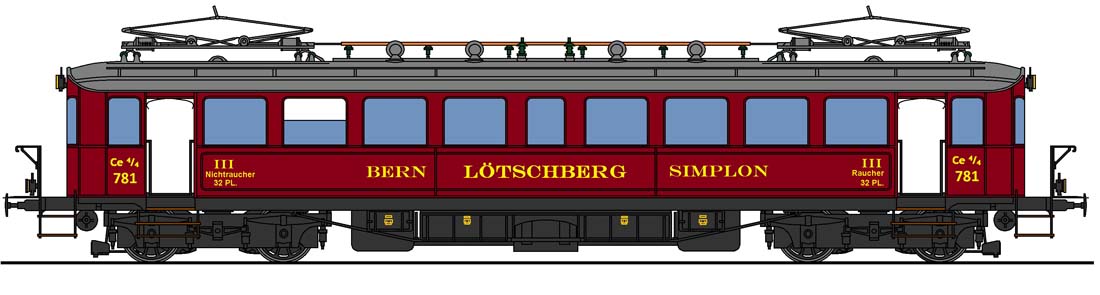

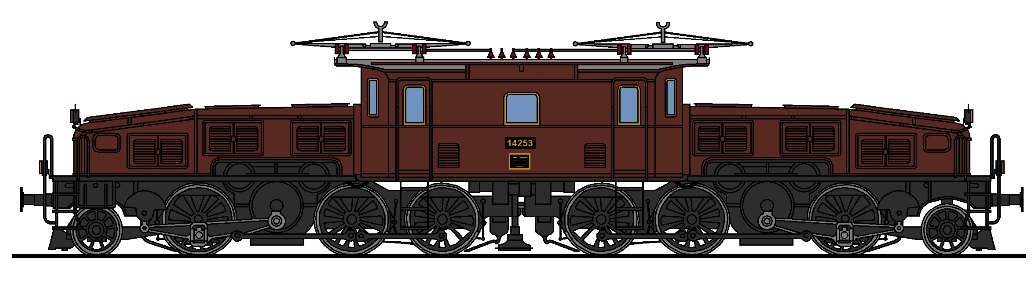

Bei

der auf dem Bild sichtbaren

Bei

der auf dem Bild sichtbaren  Auch

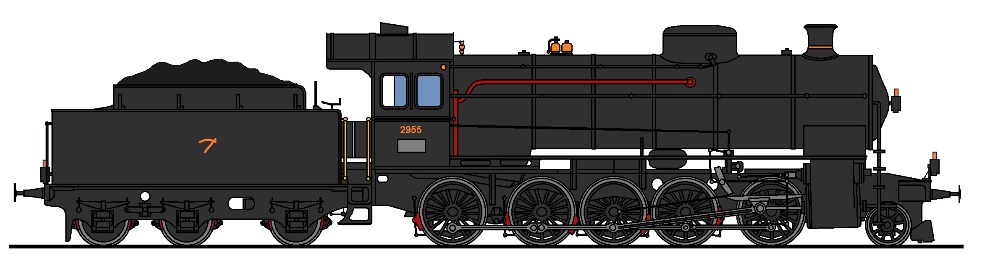

jetzt ein Beispiel. Die auf dem Bild erkennbare

Auch

jetzt ein Beispiel. Die auf dem Bild erkennbare