|

Druckluft und Bremsen |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Hergestellt wurde die

Druckluft

mit einem unter dem

Triebwagen

montierten Rotationskompressor. Dieser

Kompressor

hatte sich bei den vorherigen Baureihen gut bewährt und er konnte wegen

seiner Bauweise problemlos auch unter einem Fahrzeug eingebaut werden.

Dabei arbeitete dieses Modell mit zwei Stufen zur Verdichtung der

angesaugten Luft. Ein etwas genauerer Blick auf den Kompressor lohnt sich

daher.

Daher musste dieser

Filter

im regelmässigen Unterhalt gereinigt werden. Ein Umstand, der jedoch bei

Trieb-wagen

damals kaum anders gelöst werden konnte, denn im Fahrzeug fehlte schlicht

der Platz. In der ersten Kammer des Rotationskompressors erfolgte nun eine Verdichtung auf einen Druck von zwei bar. Zwar kein sehr hoher Druck, aber die Luft schied jetzt einen grossen Teil der enthaltenen Feuchtigkeit aus.

Daher wurde diese im anschliessenden

Wasserabscheider

entnommen und gesammelt. Das so gesammelte Kondens-wasser konnte

anschliessend im Unterhalt entleert und auf dem üblichen Weg entsorgt

werden. Die Druckluft gelangte nun in die zweite Kammer, wo eine Verdichtung auf einen Druck von acht bar erfolgte. Auch jetzt wurde noch einmal Feuchtigkeit ausgeschieden, so dass nach der Kammer ein weiterer Abscheider vorhanden war.

Damit hatte die

Druckluft

nun aber dem

Kompressor

verlassen und wurde durch die Leitung zu den

Hauptluftbehältern

geführt. Ein

Überdruckventil

überwachte dabei den maximalen Druck in dieser Leitung.

Weil der

Kompressor

unter dem Boden bei Kollisionen abgerissen werden konnte, musste

verhindert werden, dass die vorhandene

Druckluft

durch den Kompressor entweichen konnte. Daher war in der Leitung ein

Rückschlagventil vorhanden. So war der Vorrat in den

Hauptluftbehältern

gut geschützt. Im remisierten Zustand konnte der Vorrat in den Behältern

mit

Absperrhähnen

eingesperrt werden. Damit war die Kompressorleitung abgeschlossen worden.

Dort stand die

Speiseleitung

in jeweils zwei Leitungen ange-hängten Fahrzeugen zur Verfügung. Die

Kupplung

der

Luft-schläuche

und der dazu gehörende

Absperrhahn

wurden zur Kennzeichnung weiss gestrichen. Die Speiseleitung war für den Betrieb ab Steuerwagen wichtig. Ab diesem an der Spitze eingereihten Wagen mussten auch die Druckluftbremse bedient werden. Da der Steuerwagen jedoch keinen Kompressor besass, musste die Druckluft vom Triebfahr-zeug zugeführt werden.

Daher war die

Speiseleitung

in diesem Fall zu den beiden

Stoss-balken

geführt worden. Der Luftvorrat des

Triebwagens

konnte über diese Leitung auch ergänzt werden. Auf dem Fahrzeug stand die Druckluft der Speiseleitung und einigen pneumatisch betriebenen Bauteilen zur Verfügung. Dazu gehörten der Hauptschalter, die Scheibenwischer, die Bremsen und natürlich die Lokpfeife.

Die mit

Druckluft

betriebene

Pfeife

war nach den Regeln der Schweizerischen Bundesbahnen SBB aufgebaut worden

und konnte nur noch zwei Klänge erzeugen. Die feinen Abstufungen der

älteren Fahrzeuge gab es nicht mehr.

Letzterer wurde daher mit Hilfe der

Druckluft

gehoben. Das stellte daher ein Problem dar, wenn diese auf dem

Triebwagen

schlicht nicht mehr vorhanden war. Daher wurde bei diesem Triebwagen, wie bei den älteren Triebfahrzeugen eine Handluftpumpe eingebaut. Diese Handluftpumpe war jedoch nur noch dazu da, den Stromabnehmer zu heben. Damit konnte der Kontakt mit der Fahrleitung hergestellt werden.

Die beim

Hauptschalter

ebenfalls fehlende

Druckluft

konnte dort mit einem einfachen von Hand betätigten Schalter überbrückt

werden. So musste nur noch der

Stromabnehmer

hochgepumpt werden. Trotzdem blieb es eine unbeliebte Arbeit. Sämtliche Ventilel und Absperrhähne auf dem Fahrzeug waren in einem eigens dazu geschaffenen Gerüst montiert worden. Dieses Luftgerüst war dabei zwischen dem Durchgang und der Kabine des Zugpersonals angeordnet worden. Dadurch waren diese Elemente vom inneren des Fahrzeuges her leicht zugänglich.

Damit keine unbefugten Manipulationen erfolgten, waren die

Leitungen hinter einer Türe mit Verschluss eingebaut worden. Wie schon erwähnt, kehren wir nun zur Speiseleitung zurück. Diese wurde auch benutzt um die pneu-matischen Bremsen des Fahrzeuges mit der notwendigen Druckluft zu versorgen. Auf dem Triebwagen waren dabei nicht weniger als drei unabhängig arbeitende Bremssysteme vorhanden.

Dabei hatte jedes seine Aufgabe zu erledigen und konnte vom

Personal mehr oder weniger gut beeinflusst werden. Beginnen wir dabei mit

der

Schleuderbremse.

Diese konnte vom

Lokomotivpersonal

lediglich ein- oder ausgeschaltet werden. Dazu wurde mit Hilfe eines

Druckknopfes den

Bremszylindern

ein Druck von lediglich 0.8

bar

zugeführt. Dadurch wurde das

Rad

leicht gebremst und so ein Durchdrehen verhindert. Die

Bremse konnte nicht reguliert werden.

Daher stammte auch der Name der

Bremse. Dieser Druck wurde auf dem Fahrzeug

direkt zu den

Bremszylindern

geführt und bewirkte so eine Abbremsung des Fahrzeuges, die vom Druck

abhängig war. Wie schon die Speiseleitung, wurde auch die Regulier-leitung zu den Stossbalken geführt. Sie stand dort in zwei Luftschläuchen zur Verfügung. Sie konnten leicht erkannt werden, denn bei der Regulierbremse waren keine Ab-sperrhähne vorhanden.

Die roten

Kupplungen

wurden jedoch mit einem Rück-schlagventil versehen, das die Leitung, die

nicht gekuppelt war, verschloss. Damit war jedoch die

Anhängelast

bei einer

Zugstrennung

ungebremst.

Damit diese gefährliche Situation nicht eintreten konnte, musste

noch eine weitere

Bremse eingebaut werden. Die-se

Sicherheitsbremse wurde in der Form der automatischen Bremse

verwirklicht. Diese arbeitete mit einer auf fünf

bar

gefüllten Leitung. Diese

Hauptleitung

wurde zu den

Stossbalken

geführt und bildete dort die letzten beiden Schläuche. Sie waren mit roten

Kupplungen

und

Absperrhähnen

versehen worden.

Eine

Bremsung wurde bei dieser

Bremse mit dem Absenken des Druckes in der

Hauptleitung eingeleitet. Da so jedoch der

Bremszylinder

des

Triebwagens

nicht angesteuert werden konnte, war ein

Steuerventil vorhanden. Neben der

regulären Möglichkeit diese Leitung von der

Druckluft zu befreien, hatte

es im

Personenabteil

noch eine

Notbremse. Wurde diese gezogen, wurde die

Hauptleitung entleert und eine Bremsung eingeleitet.

Dieses Steuerventil war von der

Bauart

Lst 1 und es stammte von Oerlikon

Bremsen. Es handelte sich dabei um ein mehrlösiges

Steuerventil, das auch

ein stufenweises Lösen der indirekt wirkenden

Bremse unterstützte.

Erstmals eingesetzt wurde dieses

Ventil bei der Baureihe

Ae 4/6 und es

zeigte, dass damit die geforderte Hochleistungsbremse umgesetzt werden

konnte. Daher sollte diese Lösung zum Standard werden.

Speziell beim

Steuerventil

Lst 1 war, dass es nicht nur an der

Hauptleitung, sondern auch direkt an der

Speiseleitung angeschlossen

werden musste. So war mit diesem

Ventil eine von der Geschwindigkeit

abhängige Erhöhung der Bremskraft möglich. Dadurch stand auf dem

Triebwagen eine

R-Bremse, wie sie bei der Baureihe

Ae 4/6 eingeführt

wurde, zur Verfügung. Bei tieferen Geschwindigkeiten wirkte jedoch die

gewohnte

P-Bremse.

Obwohl der

Triebwagen auch zur Beförderung von

Güterzügen auf

Nebenstrecken vorgesehen war, wurde die bei diesen Zügen verwendete

G-Bremse nicht eingebaut. Der Grund dafür war simpel, denn die vom

Triebwagen geführten Güterzüge würden nie die Bedingungen erreichen, dass

diese

Bremse auf dem

Triebfahrzeug hätte eingestellt werden müssen. Zudem

wurden immer mehr Güterzüge mit der

P-Bremse geführt.

Bis

zur einer Geschwindigkeit von 60 km/h wurde dem

Bremszylinder ein Druck

von vier

bar zugeführt. Überstieg die Geschwindigkeit diesen Wert,

schaltete sich die

R-Bremse zu und der Druck im Bremszylinder stieg nun

auf einen Wert von 5.5 bar. Dieser wurde bei sinkender Geschwindigkeit

unter 50 km/h automatisch wieder auf vier bar reduziert. Damit war der

Triebwagen mit einer modernen

Bremse versehen worden.

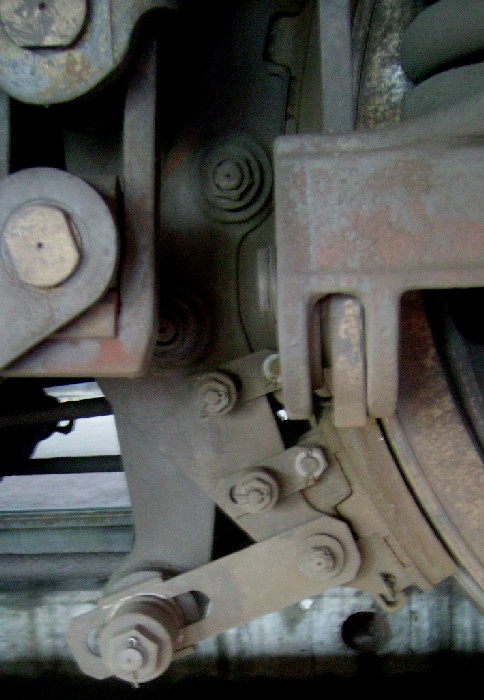

Dieser

konnte unabhängig vom anderen

Zylinder ausge-schaltet werden konnte. Daher konnte bei einer Störung auch

nur ein Teil der pneumatischen

Bremse aus-geschaltet werden. Die

Bremskraft

wurde damit jedoch halbiert. Am Bremszylinder angeschlossen war das Bremsge-stänge. Dieses war mit einem automatischen Gestänge-steller versehen worden. Dadurch wurde das Gestänge automatisch an die Abnützung der Bremsklötze ange-passt.

Ein Punkt, der bei

einer modernen

Bremse und schnell fahrenden

Triebwagen sehr wichtig war,

denn die Bremse des hier vorgestellten Fahrzeuges waren durch-aus für eine

Geschwindigkeit von 125 km/h ausgelegt worden.

Das

Bremsgestänge konnte nicht nur vom

Bremszylinder bewegt werden. In jedem

Führerstand war eine Kurbel vorhanden. Mit dieser konnte das Gestänge

manuell verändert werden. So war es mit dieser

Handbremse möglich,

sämtliche

Achsen zu bremsen. Das dabei zur Berechnung angegebene

Bremsgewicht lag bei der Handbremse bei 2x 20 Tonnen. Das reichte

problemlos um den

Triebwagen auf dem gesamten Netz abzustellen.

Damit hier eine möglichst optimale Wirkung erzielt werden konnte, wurden

nicht mehr die üblichen

Bremsklötze verwendet. Vielmehr kamen spezielle

Bremssohlen zur Anwendung, die in speziellen Haltern montiert wurden. Dadurch wirkten auf jedes Rad insgesamt vier Bremssohlen. Für den Triebwagen bedeutete das, dass er 32 Bremssohlen erhalten hatte. Damit konnte die Kraft des Bremszylinders sehr gut auf die Räder übertragen werden.

Bei der

P-Bremse wurde so bei vier

bar Druck eine

Bremskraft von

46 Tonnen erzeugt. Für die

R-Bremse wurde ein Wert von 60 Tonnen

angegeben, wobei nun der Druck im

Brems-zylinder auf 5,5 bar erhöht wurde. Es wird nun Zeit, dass wir mit den Bremsen rechnen. Dabei beginne ich bei der P-Bremse, deren Bremskraft von 46 Tonnen stand auch zur Verfügung, wenn mit der Regulierbremse gebremst wurde.

Bei einem massgebenden Gewicht von

57 Tonnen, bekam der

Triebwagen in diesem Fall eine

Bremsverhältnis von

80%. Im Vergleich zu den anderen

Triebfahrzeugen der damaligen Zeit war

das durchaus eine ansprechende Bremswirkung. Jedoch war für die Berechnung der Bremsen die R-Bremse massgebend. Diese erzeugte ein Bremsgewicht von 60 Tonnen. Das Gewicht des Triebwagens blieb nun jedoch unverändert. Dadurch stieg nun das Bremsverhältnis auf einen Wert von 105%.

Ein Wert, der im Vergleich zu den anderen Baureihen gut

war, auch wenn es kein Spitzen-wert darstellen sollte. Dazu hätte man

jedoch mehr

Bremszylinder einbauen müssen, was das Gewicht unnötig erhöht

hätte.

Da

das

Laufwerk für die

Zugreihe R zugelassen war, konnte der

Triebwagen nach

der Reihe R 105% verkehren. Bei der zulässigen Geschwindigkeit von 110

km/h waren das ansprechende

Bremsen. Jedoch in Bezug auf die bei der

Zugreihe R vorgesehenen Bremsreihen, war nur noch der tiefste damalige

Wert erreichbar, jedoch reichte dies auf den

Nebenstrecken, die kaum

schneller als mit 100 km/h befahren werden durften, durchaus aus.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

In

einer ersten Stufe wurde die Luft durch einen

In

einer ersten Stufe wurde die Luft durch einen

Nach

den

Nach

den

Etwas

aufwendiger gestaltet wurde die

Etwas

aufwendiger gestaltet wurde die  Somit

wirkten sämtliche

Somit

wirkten sämtliche