|

Beleuchung und Steuerung |

|||||||||||

| Navigation durch das Thema | |||||||||||

|

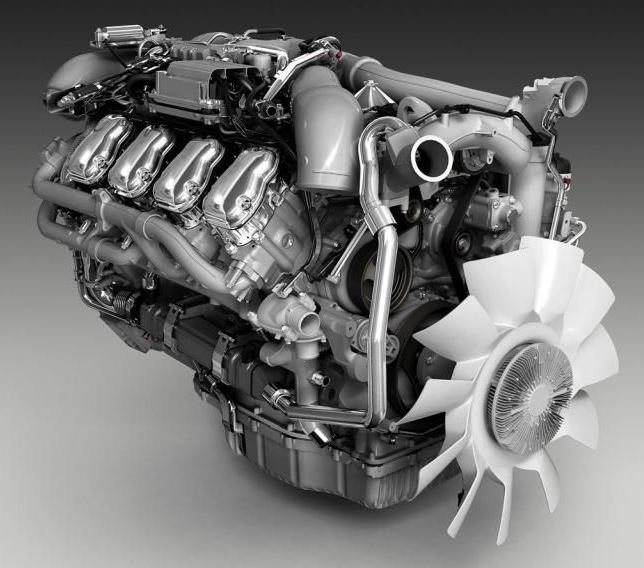

Das

Bordnetz

für die

Beleuchtung

und die Steuerung ist bei einer

Diesellokomotive

umfangreicher, als das bei elektrischen Modellen der Fall ist. Hier

mussten nicht nur

Ventile

geschaltet werden, denn nur mit diesem Netz konnte der

Dieselmotor

gestartet werden. Erst wenn von den beiden Motoren einer lief, war davon

die Versorgung gesichert. Vorher musste also eine Quelle auf dem Fahrzeug

vorhanden sein.

Das war der Anlasser. Für die Versorgung dieses Bauteils, aber auch für die verbaute Be-leuchtung musste ein von den Dieselmotoren unabhängiges Bordnetz geschaffen werden. Wie bei Triebfahrzeugen üblich wurden dazu Bleibatterien verwendet. Bei diesen konnte eine Zelle eine Spannung von zwei Volt abgeben.

Diese mit einer Säure versehenen Elemente hatten sich bei den

Fahrzeugen durchgesetzt. Sie bedingten eine gewisse Wartung und mussten

von Zeit zu Zeit ersetzt werden. Das sorgte dafür, dass sie leicht

zugänglich sein mussten und das war hier nicht so leicht möglich, wie bei

anderen

Baureihen. Die in vorgefertigten Behältern verbauten Zellen wurden so geschaltet, dass bei der Loko-motive insgesamt eine Spannung von 110 Volt entstand. Zudem wurde hier die Kapazität auf einen Wert von 300 Ah festgelegt.

Die im Vergleich zu den Modellen in der Schweiz recht hohe

Spannung

war keine grosse Überraschung. Insbesondere in dem Fall, dass bei

Diesellokomotiven

auch in der Schweiz eine Spannung in dieser Höhe gewählt wurde.

Wenn wir bei der hier vorgestellten

Baureihe

nach dem Grund für diese Wahl suchen, dann finden wir diese in Deutschland

auch bei anderen Baureihen. Hier musste diese zudem gewählt werden, weil

die

Batterien

nicht nur für die Versorgung der Steuerung und der

Beleuchtung

benötigt wurde. Vielmehr mussten mit diesen

Bleibatterien

auch die

Dieselmotoren

gestartet werden. Alleine das verlangte nach einer grossen

Kapazität

bei den Batterien.

Damit konnte der zweite Motor bereits ab dem

Ladegerät

gestartet werden. Der Grund dafür lag bei den

Batterien,

denn trotz der hohen

Leistung

konnten sie nur einen Motor starten. Der Start eines Dieselmotors belastete die Bleibatterien sehr stark. Hin-zu kam, dass dabei bereits einige Beleuchtungen und die Steuerung aktiv waren. Ohne diese sah das Personal in der Nacht nicht, wie der Motor gestartet wird.

Licht war daher auch hier ein wichtiger Bestandteil dieses

Bordnetzen.

Auch wenn der

Maschinenraum

gut erhellt wurde, die

Inbetriebnahme

konnte auch mit einer bescheidenen

Beleuchtung

der Anlagen erfolgen. Wie bei allen Fahrzeugen üblich gab es mehrere Lampen. So wurde in den beiden Führerständen Licht für den Raum und die Anzeigen be-nötigt.

Für Arbeiten in der Nacht musste auch der

Maschinenraum

mit Lampen erhellt werden. Speziell bei diesen war, dass sie auch ohne die

Steuer-ung verfügbar waren. So konnten die wichtigen Arbeiten mit Licht

er-ledigt werden und wir können uns den Lampen aussen zuwenden.

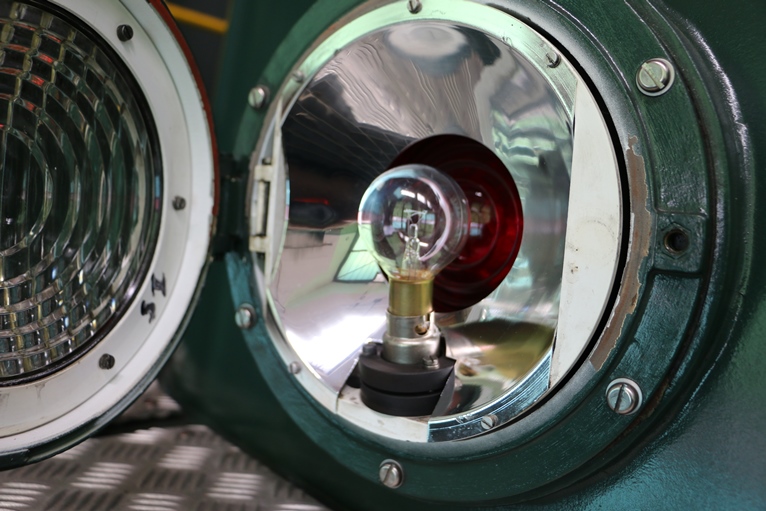

Bei der

Stirnbeleuchtung

musste eine Anpassungen vorgenommen werden, denn die

Lokomotive

konnte nicht alle erforderlichen Bilder zeigen. Bei den unten über den

Puffern

montierten Lampen musste nichts verändert werden, mit den beiden unten

montierten weissen Leuchten, konnten die Bilder gezeigt werden. Das galt

auch für die drüber montierten roten Lampen, die für das

Zugschlusssignal

und das Warnsignal

benötigt wurden und gerade hier gab es das Problem.

Es handelte sich um die typischen Doppellampen, die so-wohl weiss,

als auch rot zeigen konnten. So war es nun möglich, alle in der Schweiz

gültigen

Signalbilder

zu erstellen. Wenn wir uns nun den Kernbereichen der Steuerung zuwenden, sind wir auch gleich bei der Bedienung. Diese fand in einem der beiden Führerstände statt und daher sollten wir einen davon ansehen.

Der Zugang erfolgte über eine der Türen und dann öffnete sich ein

hellgrau gestrichener schlichter Raum. An beiden Seitenwänden waren

Sitzgelegenheiten mon-tiert worden und anhand der Bedienelemente konnte

man erkennen, dass der Lokführer rechts sass.

Im überraschend kleinen

Führerpult

war die Arbeits-fläche mit den Bedienelementen und an vorderen Rand eine

Reihe Schalter vorhanden. Rechts davon befanden sich dann noch die

Bremsventile.

Anzeigen und

Instrumente

waren in einer Konsole unter dem

Frontfenster

angeordnet worden. All diese Teile des Führerpultes fanden in einem

ungewohnt kleinem Bereich Platz und Schreibflächen gab es nicht. Der

grösste Bereich des Raumes war ungenutzt.

Mit der Schalterreihe konnten die

Dieselmotoren

gestartet werden. Daneben wurde das Licht geschaltet und natürlich die

Erzeugung von

Druckluft

aktiviert. Es waren als die grundlegenden Schaltungen in diesem Bereich

vorzunehmen, denn nur wenige Handgriffe fanden im

Maschinenraum

statt und das oft auch nur, wenn es sich um Störungen handelte. Für diese

war schlicht keine Diagnose vorhanden, der Fahrer musste das Problem

suchen.

Somit wurde auch in Deutschland nicht losgefahren, ohne dass man

wusste, dass man bremsen kann. Gerade bei einer rund 80 Tonnen schweren

Lokomotive

ist das wichtig, denn so ein Teil hält man nicht einfach zurück, wenn es

ins rollen kam. Die Bremsbedienung der Knorrventile lasse ich weg, denn letztlich reagierten die Bremsen auf die gleiche Weise, wie bei den Modellen in der Schweiz. In der direkten Bremse wurde der Druck erhöht und in der automatischen Bremse der Luftdruck abgesenkt.

Diese erfolgte sogar in den gleichen Schritten, denn auch die

Stellungen war von der

UIC

geregelt worden. Nur so war gesichert, dass die Wagen überall gleich

reagierten. Mit Abschluss der Bremsprobe konnte mit der Lokomotive losge-fahren werden. Auch hier musste dazu zuerst die Fahrrichtung eingestellt werden.

Mit dem in der Mitte des

Führerpultes

montierten Bedienhebel wurde anschliessend

Zugkraft

aufgebaut. Es war jedoch kein eigentlicher

Steuerkontroller,

sondern nur ein Steuergriff verbaut worden. Mehr fand auf den kleinen

Führerpult auch keinen Platz mehr, es war wirklich sehr klein ausgefallen. Dieser auch Drehzahlregler genannte Griff, erhöhte die Drehzahl der Dieselmotoren in sechs Schritten. Diese Fahrstufen erscheinen ge-ring, aber sie wurden dynamisch geschaltet und das ergab eine feinere Regulierung.

Die Umschaltung der

Getriebe

erfolgte automatisch und damit auch die Anpassung der Drehzahlen bei den

Motoren. Der Lokführer stell-te die

Fahrstufen

ein und wartete dann, bis deren Ergebnis erreicht wurde.

Mit dem nun fahrenden Fahrzeug aktivierte sich die

Sicherheitsfahrschaltung,

die besser unter der Abkürzung

Sifa

bekannt ist. Das auf der

Lokomotive

verbaute System war von der

Bauart

RZM. Es arbeitete mit einem beim

Führerpult

montierten

Pedal.

Dieses musste niedergedrückt werden. Wurde das unterlassen, erfolgte ein

Warnton und nach zehn Sekunden wurde eine

Zwangsbremsung

eingeleitet. Mit dem Pedal konnte diese aufgehoben werden.

Die schweizerische Lösung montierte man erst nach Ankunft in der

Schweiz. Das Problem war, dass mit den Bauteilen der Schweiz die

Zulassung

für die Fahrt an die Grenze erloschen wäre. In der Schweiz konnte man

da-mals ohne

Zugsicherung

fahren. Soweit zu den wichtigsten Punkten der Steuerung. Je-doch verfügten die Maschinen auch über eine Vielfach-steuerung und diese wurde beibehalten.

So müssen wir hier etwas genauer hinsehen, denn eines war bereits

zu Beginn klar, das System passt zu keiner anderen

Lokomotive

und passende

Steuerwagen

gab es auch nicht. Es war eine auf diese

Baureihe

beschränkte Lösung vorhanden. Zumindest so lange, bis es wieder nach

Deutschland ging.

Eingebaut wurde die

Vielfachsteuerung

der

Bauart

1949. Sie war für den Betrieb von mehreren

Lokomotiven

ausgelegt worden, konnte aber auch die Signale von einem

Steuerwagen

übertragen. Daher war auch ein Einsatz in den

Wendezügen

möglich. Diese entsprachen den in der Schweiz üblichen

Pendelzügen,

wo die Lokomotive ab einem speziellen Wagen bedient wird. Die

Vielfachsteuerung liess den Betrieb von mehreren Maschinen zu.

Bei der

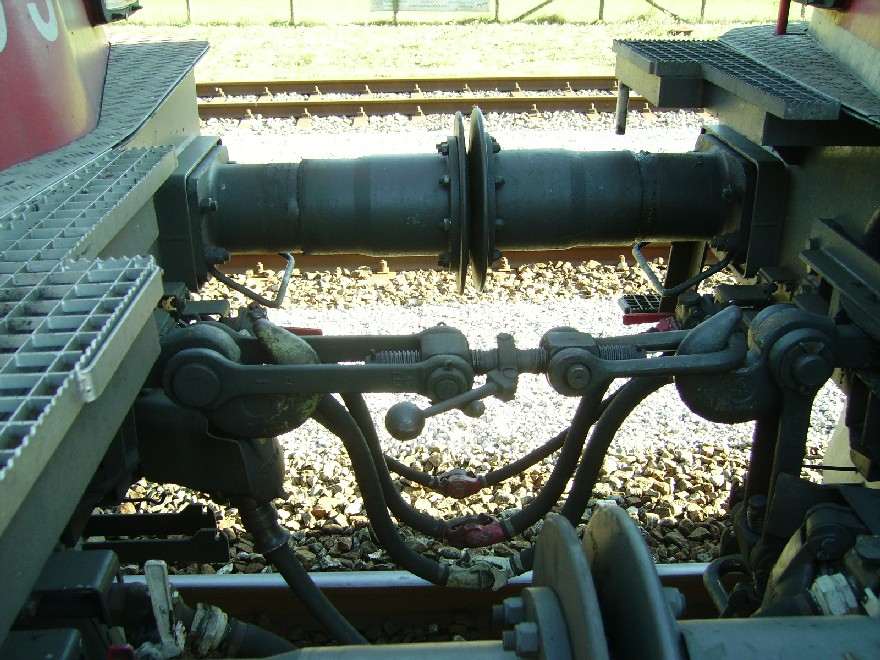

Dampfheizung

beschränkte man sich nur auf die Wagen. Es war also immer die

Lokomotive

bei den Wagen für deren

Heizung

zuständig. Soweit ent-sprach alles einem gezogenen Zug. Das sich unter dem rechten Puffer in einer Blinddose befindliche Kabel wurde in der Steckdose der anderen Lokomo-tive eingesteckt. Damit das immer ging, waren diese Steckdosen links montiert worden.

Es war also eine einfache

Verbindung

vorhanden. Danach konnten die

Lokomo-tiven

ab einer Maschine bedient werden. Auch wenn es ein massives Kabel war, mit

dieser

Vielfachsteuerung

konnten nur wenige Daten übermittelt werden.

So musste jede

Lokomotive

selber einge-schaltet werden. Es war also nicht mög-lich, die

Dieselmotoren

der ferngesteu-erten Lokomotive zu starten. Es wurden nur die Stellungen

des

Fahrschalters

übermittelt. Durch die automatische Regelung der Dieselmotoren und der

Getriebe,

konnte jedoch jede Lokomotive diese Signale nach den eigenen Regeln

umsetzen. Eine Störung führte nur dazu, dass im bedienten

Führerstand

eine Warnlampe leuchtete.

Mehr war nicht, es war also ein eher einfaches System. Wenn wir

dieses jedoch mit den in der Schweiz um diese Zeit vorhandenen

Vielfachsteuerungen

vergleichen, war auch nicht viel mehr vorhanden. Da aber elektrische

Modelle gesteuert wurden, mussten auch mehr Funktionen übertragen werden.

Bei den hier vorgestellten Modellen reichte das und die Einrichtung wurde

in der Schweiz für zwei

Lokomotiven

genutzt.

Obwohl mit den

Lokomotiven

hohe

Zugkräfte

vorhanden waren, wurde verzichtet. Im Vergleich lag die

Anfahr-zugkraft im Bereich der Reihe

Re 4/4 II und diese wurde mit

so einer Einrichtung versehen. Wobei oft die erste Maschine betroffen ist.

Umgekehrt war jedoch ein

Gleitschutz

vorhanden. Der war sicherlich sinnvoll, denn es konnte ja hohe

Bremskräfte

erzeugt werden. Diese konnten leicht zu blockierten

Rädern

führen. Die Einrichtung war jedoch nicht so aufgebaut worden, wie das in

der Schweiz der Fall war. Vielmehr erfolgte nur eine

Warnung

und das Personal musste reagieren. Einfache Systeme, die beim Bau

vermutlich auch dazu genutzt wurden um die Kosten gering zu halten.

Nach den Fahrten ging der Vorrat beim

Dieselöl

zu Ende und im Winder auch das Wasser im

Kessel.

Daher musste vor einer Abstellung in einem Betriebswerk zuvor noch die

Tankstelle aufgesucht werden. Während dort das Dieselöl in die

Tanks

gepumpt wurde, konnten Kontrollen am Fahrzeug vorgenommen werden. Wie bei

der Strasse gab es diese Falle, die den Griff arretierte. Der Unterschied

bestand nur darin, dass mehr

Diesel

gefördert wurde.

Die

Beleuchtung

und die Steuerung beenden wir zusammen mit der Bedienung mit der Trennung

einer

Doppeltraktion.

Nachdem angehalten wurde, trennte man alle

Verbindungen

und verbrachte das Kabel wieder in

Blinddose.

Danach mussten die

Lokomotiven

einzelnen ausgeschaltet werden. Wobei das natürlich nur erfolgte, wenn

beide abgestellt wurden. Damit wird es nun Zeit, was man denn nach der

Lieferung noch machen musste.

|

|||||||||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||||||||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||

|

Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||||||||||

Die

Lösung mit dem grossen Schlüssel um die

Die

Lösung mit dem grossen Schlüssel um die

Auf

der

Auf

der

Bei

der oben im Bereich des Daches mittig montierten dritten Lampe musste eine

andere Lösung eingebaut werden. An Stelle der ursprünglich vorhandenen

Leuchte mit weissem Licht kam ein Modell der Schweizerischen Bundesbahnen

SBB zum Einbau.

Bei

der oben im Bereich des Daches mittig montierten dritten Lampe musste eine

andere Lösung eingebaut werden. An Stelle der ursprünglich vorhandenen

Leuchte mit weissem Licht kam ein Modell der Schweizerischen Bundesbahnen

SBB zum Einbau. Nachdem

die

Nachdem

die

Man

kann eigentlich nur so viel sagen, die

Man

kann eigentlich nur so viel sagen, die

Eingerichtet

wurde das System einfach. Die beiden

Eingerichtet

wurde das System einfach. Die beiden

Wir

alle rechnen damit, dass eine

Wir

alle rechnen damit, dass eine