|

Beleuchtung und Steuerung |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Sowohl für die

Beleuchtung,

als auch für die Steuerung wurde eine elektrische

Spannung

benötigt. Die Zeiten, wo zur Beleuchtung

Karbidlampen

benutzt wurden, waren längst vorbei. Daher lohnt es sich, wenn wir diese

etwas genauer ansehen. Da auch bei einer

Diesellokomotive

die Funktionen in diesem Bereich funktionieren mussten, wenn der

Dieselmotor

abgestellt wurde, war ein eigenes Netz vorhanden. Es gab deshalb kaum

Unterschiede zu anderen Baureihen.

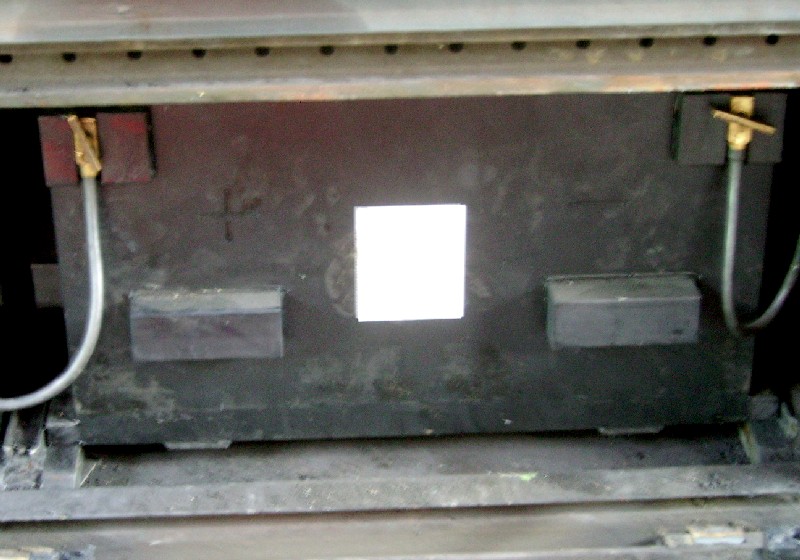

Bei Fahrzeugen hatten sich die

Bleibatterien

durch-gesetzt und es gab kaum bessere Alternativen dazu. Jedoch waren

diese Baugruppen schwer und erst noch anfällig auf die Bildung des

explosiven Wasser-stoffes. Daher musste der Einbau entsprechend er-folgen. Die Bleibatterien wurden mit Einschüben in den da-für vorgesehenen beiden Kästen in der Lokomotiv-brücke platziert. Dank den vorhandenen Einschüben konnten die schweren Batterien leicht aus dem Fah-rzeug gezogen werden. Das war für den hier erforderlichen

Unterhalt wichtig, aber auch bei einem Wechsel, den die Baugruppen konnte

so einfach abgehoben werden. Notfalls ging der Tausch der

Batterien

sogar auf einer Baustelle, oder in einem

Bahnhof. Bei der Wahl der

Batterien

wurde darauf geachtet, dass nicht neue Baugrössen verbaut wurden. Es kamen

daher die üblichen für 18

Volt

ausgelegten Behälter zu Anwendung. Insgesamt wurden davon vier Stück

eingebaut und in Reihe geschaltet. Damit stieg die

Spannung

auf einen Wert von 72 Volt. Im Vergleich zu den alten

Diesellokomotiven,

wurde die Höhe damit etwas reduziert, aber auch der höhere Bedarf bei der

Leistung

berücksichtigt. Jedoch bestand auch hier das Problem, dass

die

Bleibatterien

ohne entsprechende Massnahmen mit der Zeit entladen wurden. Das Problem

war hier jedoch noch grösser, als bei den elektrischen

Lokomotiven. Der Grund ist, dass dafür der

Dieselmotor

gestartet werden musste. Dieser Vorgang war für die

Batterien

eine sehr grosse Belastung. Daher war es wichtig, dass danach die Ladung

derselben sofort eingeleitet wurde.

Erst dann konnte der

Dieselmotor

mit Hilfe der

Batterien

gestartet wer-den. Dazu war ein Elektromotor vorhanden. Dieser bewegte

lediglich die

Kurbelwelle

und startete so den Dieselmotor. Lief der Dieselmotor korrekt, wurde der Anlasser wieder abgestellt. Durch die sich nun drehende Kurbelwelle wurde der Hilfsgenerator über die Keilriemen in Gang gesetzt. Dieser besass für die Batterieladung eine zweite Wicklung. So wurde eine

Spannung

von 80

Volt

Gleichstrom

abgegeben. Der Lade-strom betrug nun 100

Ampère

und damit wurden die

Batterien

wieder geladen. Die

Leistung

reichte jedoch auch um die

Beleuchtung

und die Steuerung zu versorgen. Beginnen wir mit der Beleuchtung. Diese stand auf der Lokomotive teil-weise auch zur Verfügung, wenn die Steuerung noch nicht aktiviert wurde. Das galt insbesondere für die im Führerhaus verbauten Lampen. So konnte das

Lokomotivpersonal

die Arbeiten bei Licht ausführen. Jedoch gab noch weitere Lampen und diese

wurden zum Teil von der Steuerung überwacht. Dazu gehörten Leuchten in den

Instrumenten

und in den

Vorbauten. Auch die

Dienstbeleuchtung

war teilweise durch die Steuerung geregelt. Die drei bei jeder

Front

montierten Lampen wurden in Form eines A angeordnet. Dabei wurden die

beiden unteren Modelle über den

Puffern

am Bodenblech angebracht. Die dritte Lampe fand ihren Platz jedoch an den

Vorbauten

und dort wurde sie an der Kante angebracht. Durch gab es eine eher

gedrängtes Spitzensignal, aber das war bei Modellen mit Vorbau üblich.

So konnten Ersatzteile reduziert werden.

Ein Punkt, den vielen Bahnen über Jahre erfolgreich ange-wendet haben.

Auch der in Spanien ansässige Her-steller wurde mit den Lampen aus der

Schweiz be-liefert. Diese Modelle stammten aus dem Strassenverkehr und sie wurden von den LKW übernommen. Ledig-lich das seitlich vorhandene gefärbte Glas war hier rot. Dieses wurde an der äusseren Seite angeordnet. Oben, wo nur eine Lampe vorhanden war, wurde das rote Glas rechts positioniert. Damit konnte die

Lokomotive alle damals in der Schweiz im

RS üblichen

Signalbilder

zeigen. Ausser den Farben rot und weiss, gab es keine mehr. Obwohl alle drei weissen

Scheinwerfer

von

Abblendlicht

auf

Volllicht

umgestellt werden konnten, wurde diese Funktion nur bei den beiden unteren

Modellen umgesetzt. Wie und ob die Lampe leuchtete, wurde im

Führerstand

durch das

Lokomotivpersonal

eingestellt. Da die Lampen jedoch im

Rangierdienst

zu hell waren, wurden sie mit den Halterungen für die dort verwendeten

Vorsteckgläser versehen. Damit war auch diese

Beleuchtung

kein Problem. Wir kommen damit zur Steuerung der

Lokomotive. Diese hatte die Aufgabe, die vom

Lokomotivpersonal

verlangten Anforderungen auszuführen. Wie das genau zu erfolgen hatte,

werden wir bei der Bedienung kennen lernen. Hier soll nur der Hinweis auf

diesen Punkt gemacht werden. In diesem Kapitel ist jedoch der zweite Teil

der Aufgaben wichtiger, denn die Steuerung hatte auch die korrekten

Funktionen zu überwachen.

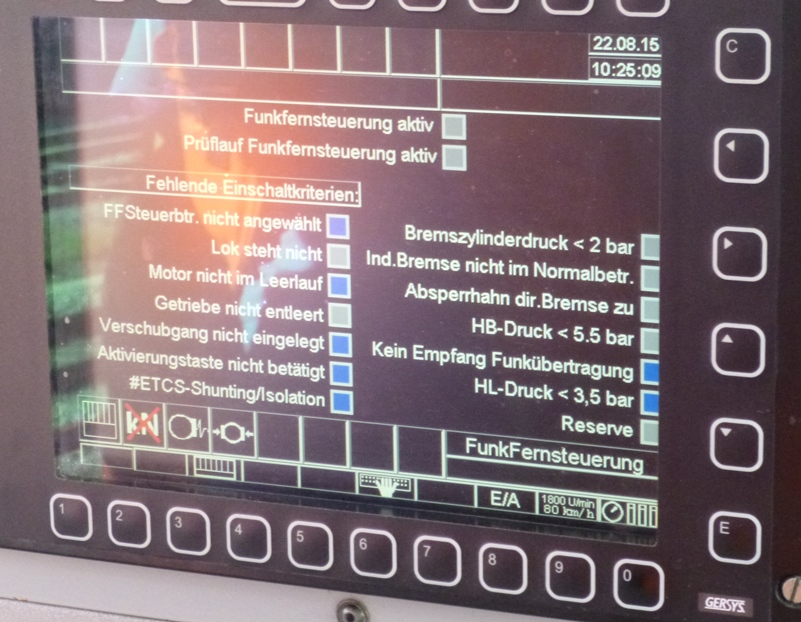

Dieses kontrollierte die Parameter und gab

diese mit einer

Meldung

an das Personal aus. Um welche Anzeigen es sich dabei handelte, hing davon

ab, welche Werte das

Lokomotivpersonal

angezeigt haben wollte. So konnte dieses einige Betriebs-stände

kontrollieren. Weiter übernahm das Diagnosesystem auch die Überwachung der Funktionen. Das galt sowohl für den Dieselmotor, als auch für die elektrische Ausrüstung. Wurden in den beiden Bereichen die Werte in einer kritischen Weise überschritten, wurde die Steuer-ung aktiv. Dabei wurden sofort die entsprechenden

Mass-nahmen umgesetzt. Das konnte zum Beispiel be-deuten, dass der

Dieselmotor

wegen einem Defekt abgestellt wurde. Gleichzeitig erschien auf dem

Diagnosedisplay im

Führerstand

die entsprechende Störungsmeldung. Anhand der dort enthaltenen Angaben

konnte das Personal die erforderlichen Abtrennungen vornehmen. So konnten

Störungen schnell und einfach behoben werden. Bei geringfügigen Problemen

konnte die

Lokomotive eventuell noch eingesetzt werden. Es konnte aber

auch vorgeschlagen werden, dass das Fahrzeug ausser Betrieb genommen

werden muss. Auch wenn vom Bedienpersonal die

Lokomotive mit der Behebung der Störung weiter betreiben

konnte, speicherte das

Diagnosesystem

den Schaden, aber auch die Schritte der Behebung. Dieser Speicher blieb

auch erhalten, wenn die Maschine remisiert werden musste. So war

gesichert, dass die Behebung in einer Werkstatt schnell erfolgen konnte.

Insbesondere die Standzeiten sollten so verringert werden können.

Mit dem passenden Kabel und der

entsprechenden Software konnten die Daten auch auf der Strecke auf einen

tragbaren PC übertragen werden. So war es der Werkstatt möglich das

defekte Teil schnell zu erkennen und dieses anschliessend zu ersetzen. Im vorderen Vorbau war auch eine Brandmeldeanlage verbaut worden. Gerade im Bereich des heissen Motors und der doch mehr oder weniger brennbaren Flüssigkeiten in diesen Be-reich ein Vorteil. Wie wichtig diese Anlage letztlich wurde,

erkennen wir später. Insbesondere bei Einsätzen, wo das

Lokomotivper-sonal

auf der

Diesellokomotive

fehlte, kam dem Brandschutz eine wichtige Rolle zu, denn der Mensch vor

Ort fehlte schlicht. Verlangte das

Lokomotivpersonal

mit den Fahrbremsschalter eine Veränderung der Verhältnisse, wurde das

Fahrzeugleitgerät «AME 15» aktiviert. Dieses regelte nun die Drehzahl des

Dieselmotors

und damit indirekt auch den

Umrichter.

Für die dort erforderlichen Schaltungen war schliesslich das

Antriebsleitgerät «Agate» zuständig. Damit übernahmen diese beiden Systeme

die Regelung, so dass der Dieselmotor immer optimal arbeiten konnte. Die Steuerung überwachte jedoch nicht nur

die Technik, sondern auch das Personal. Solche Massnahmen hatten sich

mittlerweile durchgesetzt und konnten auch bei

Lokomotiven, die vorwiegend im Bau- oder

Rangierdienst

eingesetzt wurden, nicht mehr weggelassen werden. Dabei kamen die in der

Schweiz üblichen Systeme zur Anwendung. Wir beginnen mit der Kontrolle, ob

das

Lokomotivpersonal

noch seine Arbeit verrichten konnte.

Reagierte das

Lokomotivpersonal

auf weiteren 50 Metern nicht darauf, wurde eine

Zwangsbremsung

eingeleitet und im

Strom-richter

eine

Fahrsperre

erzeugt. Der

Dieselmotor

wechselte da-her in den Leerlauf. Nach der Rückstellung durch das Personal, konnte die Bremsung aufgehoben werden. Auch die Fahrsperre löste sich und die Fahrt konnte ungehindert fortgesetzt werden. Einmal täglich wurde dies geprüft. Daher war der Vorgang normal. Trotzdem konnte es auch passieren, dass die

Einrichtung be-tätigt wurde, aber das

Lokomotivpersonal

trotzdem nicht mehr reaktionsfähig war. Daher musste auch dieser Umstand

berück-sichtigt werden. Diese Wachsamkeitskontrolle wurde mit dem Langsamgang um-gesetzt. Dieser war jedoch so aufgebaut worden, dass ver-schiedene Handlungen eine Rückstellung zu Folge hatten. Das führte dazu, dass davon im

Rangierdienst

nichts bemerkt wurde. Jedoch bei Fahrten auf der Strecke sprach die

Kontrolle an und gab einen akustischen Warnton aus. Ohne Reaktion durch

das Personal kam es auch jetzt zu einer

Zwangsbremsung

und dem vom

Schnellgang

bekannten Verhalten der

Lokomotive. Auch wenn der Betriebseinsatz für die

Lokomotive in erster Linie

Rangierdienste

vorsah, wurde auch die aktuellste Ausrüstung für die

Zugsicherungen

verbaut. Gerade bei den Einsätzen für den Baudienst war sie wichtig, da

die Fahrten zu den Baustellen immer wieder als Zug geführt wurden. Dabei

setzte der Hersteller auch hier die Vorgaben der Schweizerischen

Bundesbahnen SBB um. Ist ja klar, die neue Maschine musste zur Strecke

passen.

Wobei ganz mittig waren sie auch wieder

nicht, sondern leicht nach vorne verschoben worden. Die

Zugsicherung

der Schweiz erlaubte diese Lösungen, die bei den meisten

Lokomotiven der Schweiz so gelöst worden war. Die Wirkweise der Zugsicherung war so aufgebaut worden, dass sie den anderen Baureihen entsprach. Bei «Warnung» wurde durch die Steuerung die Meldelampe gelb aktiviert und gleichzeitig ein aku-stisches Signal ausgelöst. Die

Sicherheitssteuerung

löste letztlich die

Zwangs-bremsung

aus. Keine Reaktionszeit und auch keine Möglichkeit der Rückstellung

während der Fahrt war jedoch bei der

Haltauswertung

vorhanden. So war die

Lokomotive auf dem aktuellen Stand. Da nur wenige Jahre vor Auslieferung dieser

Diesel-lokomotiven

für den Baudienst die Schweizerischen Bundesbahnen SBB beschlossen hatten,

dass auf dem gesamten Netz die Zugbeeinflussung

ZUB 121

verbaut werden sollte, wurde auch diese Maschine damit ausgerüstet. Die

hier erforderlichen

Zugdaten

konnten am

Funkgerät

für den

Zugfunk

eingegeben werden. Das ist jedoch ein Teil der Bedienung und wird später

vorgestellt werden. Bei der kurzen Vorstellung der

Brandschutzanlage wurde es bereits angetönt. Die

Lokomotive konnte auch ferngesteuert werden. Dabei war

dieser Bereich durchaus umfangreicher, als das bei anderen Baureihen der

Schweizerischen Bundesbahnen SBB der Fall war. Jedoch beginnen wir auch

hier mit dem bekannten Bereich und das war die klassische

Vielfachsteuerung.

Eine Einrichtung, die in der Schweiz seit Jahren angewendet wurde.

Da es im Bestand keine passenden Maschinen und Steuerwagen gab, galt dies jedoch nur für Modelle, der Baureihe Am 841. Dabei wurden die Signale für die

Mehrfachtraktion mit einem

Vst-Kabel,

das in die Steckdosen bei den

Stossbalken

passte auf die anderen

Lokomotiven übertragen. Beeinflusst wurde jedoch nur das Fahrzeugleitgerät der ferngesteuerten Maschinen. Das bedeutete, dass man nach dem Kuppelvorgang zuerst alle Lokomo-tiven, die an der Vielfachsteuerung angeschlossen waren, manuell starten musste. Das galt zudem auch für die

Federspeicherbremse,

die auf jedem Fahrzeug der

Vielfachsteuerung

ge-löst werden mussten. Damit die

Lokomotiven im System erkannt werden konnten, war ein

Daten-Bus vorhanden. Wurde ein

Fahrpult

und somit eine

Lokomotive akti-viert, bemerkte die Steuerung die anderen

Fahrzeugleitgeräte, die nun angeschlossen waren. Damit wurde die bediente

Maschine im System zum

Master.

Die restlichen Lokomotiven wurden hingegen als

Slave

bezeichnet. Damit war die

Vielfachsteuerung

bereits betriebsbereit und die Reihe Am 841 konnte im gewohnten Rahmen

bedient werden. Es war daher ein sehr einfaches System. Neu war jedoch die verbaute

Funkfernsteuerung.

Diese erlaubte es die

Lokomotive auch ab einer anderen Stelle zu bedienen. Die

Einrichtung wurde von der Firma ATB Luzern AG geliefert und entsprach dem

Typ TCR 100L. Diese Firma verfügte über eine grosse Erfahrung mit solchen

Systemen und lieferte für die Reihe Am 841 sowohl den Empfänger auf der

Lokomotive, als auch den Sender für das Personal. Wie die Baureihe nun

bedient wurde, ist jedoch Teil der Bedienung.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Versorgt

wurde dieses unabhängige

Versorgt

wurde dieses unabhängige

Der

Startvorgang für den

Der

Startvorgang für den

Bei

der Ausführung der einzelnen Lampen gaben die Schweizerischen Bundesbahnen

SBB vor, welche Modelle verbaut werden. Daher wurden auch bei dieser

Baureihe die Lampen verbaut, wie sie schon bei anderen Baureihen verwendet

wurden.

Bei

der Ausführung der einzelnen Lampen gaben die Schweizerischen Bundesbahnen

SBB vor, welche Modelle verbaut werden. Daher wurden auch bei dieser

Baureihe die Lampen verbaut, wie sie schon bei anderen Baureihen verwendet

wurden. Die

Überwachung durch die Steuerung erfolgte in dem Moment, wenn durch das

Die

Überwachung durch die Steuerung erfolgte in dem Moment, wenn durch das

Um

detaillierte Daten zur Störung und zu den Betriebszu-ständen zu erhalten,

konnte am

Um

detaillierte Daten zur Störung und zu den Betriebszu-ständen zu erhalten,

konnte am

Dazu

wurde auf der Maschine die bekannte

Dazu

wurde auf der Maschine die bekannte

Es

war die

Es

war die

Eine

Eine