|

Steuerung |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Bisher gab es auf der

Lokomotive keine

Elektrizität.

Viele Punkte wurden entweder mechanisch oder mir der

Hydraulikstatikanlage

gelöst. Bei

Diesellokomotiven

gab es diese Möglichkeit durchaus, aber es war trotzdem nicht möglich auf

die Elektrizität zu verzichten. So gesehen, waren die Dampflokomotiven

lange Zeit besser, denn diese konnte wirklich ohne Elektrizität verkehren.

Nur fehlten dann einige wichtige Punkte bei der Sicherheit des Fahrzeuges.

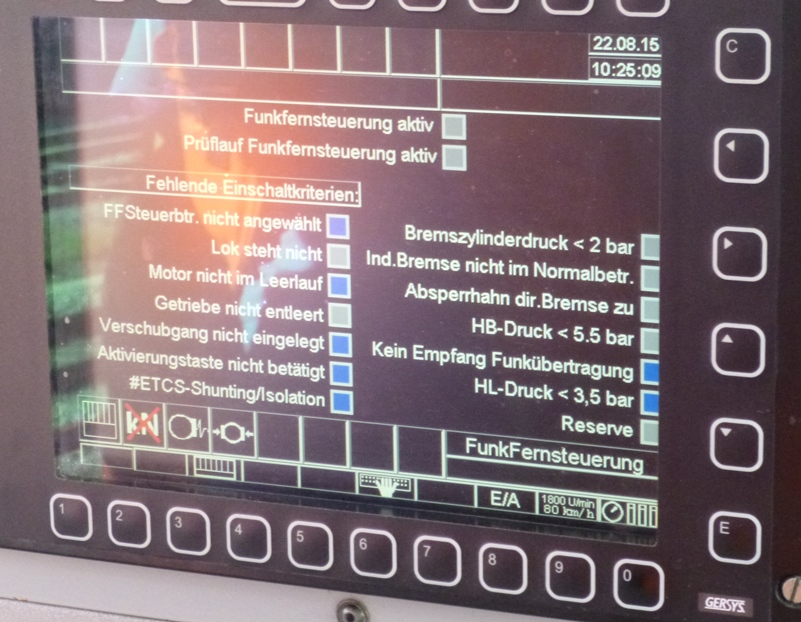

Die Steuerung der Baureihe Am 843 übernahm neben den bekannten

Funktionen der Regelung und der Überwachung auch die

Beleuchtung

der

Lokomotive. Damit unterschied sie sich nicht von den

Steuerungen, die bei elektrischen Modellen verwendet wurden. Trotzdem gab

es ein paar deutliche Unterschiede beim Aufbau der Steuerung zu beachten.

Selbst die eingebauten

Zugsicherungen

konnten nur mit Hilfe der Steuerung arbeiten.

In diesem Punkt unterschied sich die

Lokomotive nicht von den elektrischen Modellen oder noch

besser, von Ihrem Auto, das ebenfalls eine

Batterie

für die Steuerung des Fahrzeuges besitzt. Um den verfügbaren Platz unter dem Führerhaus optimal zu nutzen, verwendete man nicht mehr die Akkumulatoren der Eisenbahn. Diese waren für den Bereich viel zu gross und hätten schlicht keinen Platz gefunden.

Zudem benötigte man auf der

Lokomotive nicht diese grosse Kapazität, wie es bei

elektrischen Lokomotiven der Fall war. Trotzdem erkannte man, dass diese

Batterien

schnell erschöpft sein konnten. Man griff bei den Batterien für die Lokomotive auf die Bleibatterien im Bereich der Strasse zurück. Diese genormten Baugruppen hatten eine Spannung von 12 Volt und konnten in unterschiedlichen Kapazitäten bezogen werden.

Bei diesen

Batterien

gab es Modelle mit einem flüssigen säurebasierten Elektrolyt und solche

mit Gel, die nicht mehr gewartet werden mussten. Man entschied natürlich

sich für die wartungsfreien Modelle mit Gel.

Bei der

Lokomotive benötigte man daher nicht weniger als sechs

Batterien

unterschiedlicher Kapazität. Dabei gab es einen Satz, der aus zwei solchen

Batterien bestand und deren Baugruppen in Reihe geschaltet wurden. Diese

ergaben so eine

Spannung

von 12

Volt

und hatten eine Kapazität von 80 Ah. Diese Batterien wurden als

Stützbatterien

betrieben und standen der Steuerung der Lokomotive zur Verfügung.

Der zweite Satz bestand aus vier

Batterien.

Deren Elemente waren grösser und besassen somit auch eine höhere

Leistung.

Dabei wurden zwei Batterien in Reihe und jeweils zwei solche Pakete

parallel geschaltet. Dadurch konnte sowohl die

Spannung,

als auch die Kapazität verdoppelt werden. So standen hier eine Spannung

von 24

Volt

und eine Kapazität von 270 Ah zu Verfügung. Diese wurden als

Starterbatterien

bezeichnet.

Die

Starterbatterien

wurden beim Startvorgang des

Dieselmotors

sehr stark belastet und mussten danach schnell wieder geladen werden.

Darum stützte man das

Bordnetz der

Lokomotive während dieser Zeit mit dem zweiten Satz

Batterien.

Vielleicht ist Ihnen beim Auto aufgefallen, dass der Radio abgestellt

wurde, wenn der Motor startete. Dank den

Stützbatterien

der Lokomotive war dies hier nicht der Fall und die Steuerung stand immer

zur Verfügung.

Die Batterien wurden geladen und die Steuerung mit der benötigten Energie versorgt. Damit war nun die Steuerung indirekt am Dieselmotor angeschlossen und die Batterien wurden nicht mehr benötigt. Dadurch konnte auch die Ladung erfolgen. Das so aufgebaute Bordnetz versorgte diverse Bauteile mit der notwendigen Energie. Dabei hatte dieses Bordnetz eine Spannung von 24 Volt und stand immer zur Verfügung.

Dank dieser

Spannung

konnten bei einigen Bereichen die kostengünstigen Baugruppen aus dem

Bereich der LKW bezogen werden. Einfach gesagt, in diesem Bereich war die

Maschine eher mit einem LKW, als mit einer

Lokomotive zu vergleichen. Wenn wir uns nun die angeschlossen Verbraucher ansehen, dann erkennen wir, wie ähnlich die Lokomotive gegenüber anderen Verkehrsmitteln wirklich war. Dabei beginne ich mit dem Herzstück der Lokomotive und das war die Steuerung des Dieselmotors.

Diese Motorsteuerung ermöglichte, dass der

Dieselmotor

immer im optimalen Bereich arbeitete. Moderne

Lokomotiven, aber auch LKW, arbeiten in solchen Bereichen mit

Rechnern, die viele Aufgaben automatisch erledigen.

Selbst Ihr Kleinwagen besitzt heute eine Motorsteuerung, die

diesen optimal arbeiten lässt und die Ihnen Fehlermeldungen zurückgibt.

Bei der

Lokomotive waren die Überwachungen jedoch umfangreicher und die

Meldungen an das Bedienpersonal weitaus umfangreicher. Mit einer einfachen

Leuchte für die Störung des

Dieselmotors

war bei einer Lokomotive keine entschiedene Lösung für das Problem

vorhanden.

Um einen Brand im

Maschinenraum

zu verhindern, wurde eine

Brandmeldeanlage

eingebaut. Besonders der

Dieselmotor

konnte

Öl

verlieren. Dieses konnte sich am heissen Motor entzünden und so zu einem

Brand im

Motorraum

und somit der

Lokomotive führen. Sollte dieser Fall eintreten, wurde im

Führerstand

ein

Leuchtmelder

aktiviert und der Lokführer auf diese gefährliche Situation vorbereitet.

Er hatte danach nach den allfälligen Brand im

Vorbau

zu löschen.

Auch für das

Getriebe

gab es ebenfalls eine Steuerung. Diese Getriebesteuerung regelte die

Füllmengen und die Wahl der entsprechenden

Übersetzung.

Das war vielleicht neu, aber die Lösung mit dem hydraulischen

Antrieb

ermöglichte diese Lösung für das Getriebe. Getriebe dieser Leistungsklasse

können natürlich nicht mit den Lösungen des Strassenverkehrs geschaltet

und überwacht werden. Daher war die Getriebesteuerung ebenso wichtig, wie

die Motorsteuerung.

Solche Steuerung setzten sich bei

Lokomotiven immer mehr durch, da sie so optimalste Funktionen

ermöglichen, die der Mensch manuell nicht verwirklichen könnte. Wenn wir schon beim Bedienpersonal der Lokomotive sind, können wir auch gleich die Sicherheitseinrichtungen behandeln. Die Lokomotive wurde, wie alle modernen Triebfahrzeuge, für den einmännigen Betrieb hergerichtet. Daher besass sie eine durch das Bordnetz versorgte Sicherheitsfahrschaltung.

Diese

Sicherheitsfahrschaltung

arbeitete von der Zeit abhängig, war im Stillstand aktiv und musste auf

der Fahrt ständig bedient werden. Wurde die Sifa durch den Lokführer dauernd betätigt oder unterliess er diese Betätigung wurde eine Warnung ausgegeben.

Das

Lokomotivpersonal

hatte nun Zeit zu reagieren und so die Funktion zurückzustellen. Blieb die

Reaktion jedoch aus, wurde der

Dieselmotor

in den Leerlauf geschaltet, das

Getriebe

entkoppelt und eine

Zwangsbremsung

eingeleitet. Auch jetzt war die Rückstellung der Einrichtung ohne Probleme

möglich.

Die

Sifa

wirkte im

Rangierdienst

eher hinderlich, denn die alten

Diesellokomotiven

waren so geschaltet, dass die Einrichtung im Rangierdienst nicht aktiv

war. Fuhr man auf der Strecke war jedoch die Sifa aktiviert und

funktionierte umgekehrt, als bei den elektrischen

Lokomotiven. Bei der Lokomotive der Baureihe Am

843 setzte man jedoch auf eine permanente Überwachung, die auch im

Rangierdienst aktiv war.

Wenn wir nun zu den eingebauten

Zugsicherungseinrichtungen

kommen, gibt es bei den

Lokomotiven durchaus Unterschiede, die im Lauf

des Betriebseinsatzes angeglichen wurden. Wir betrachten nun aber die

Lokomotiven im Zustand der Ablieferung und so müssen wir uns diese

Unterschiede bei den Lokomotiven ansehen. Doch beginnen wir mit dem

Gemeinsamkeiten bei der

Zugsicherung,

denn diese war bei allen Lokomotiven vorhanden.

Reagierte das Personal nicht auf die

Warnung,

oder wurde ein Halt zeigendes Signal ohne Betätigung der

Manövertaste

überfahren, erfolgte eine

Zwangsbremsung

und die

Zugkraft

fiel aus. Dabei blieb wie bei der

Sifa,

der

Dieselmotor

eingeschaltet und wechselte in den Leerlauf. Des Weiteren war auch die Zugsicherung ZUB 262 ct auf den meisten Lokomotiven vorhanden. Die Division Infrastruktur verzichte jedoch bei einigen Maschinen auf diese Einrichtung, da sie selten als Zug auf der Strecke verkehrten. ZUB 262 ct war eine kompatible Weiterentwicklung des bisher in der Schweiz verwendeten Systems ZUB 121. Für das Lokomotivpersonal gab es bei der Bedienung jedoch keinen Unterschied.

Die meisten

Lokomotiven besassen damit aber alle aktuell auf

dem Netz der Schweizerischen Bundesbahnen SBB gültigen

Zugsicherungen

und waren daher in der Schweiz freizügig einsetzbar. Bei den Lokomotiven für die Divisionen SBB Infrastruktur, SBB Personenverkehr und BLS AG wurde zudem ETCS Level 2 eingebaut. Dieses System wurde auf der Neubaustrecke und im Basistunnel am Lötschberg auch von den Fahrzeugen des Unterhaltes benötigt.

Daher wurden die auf diesen Strecken eingesetzten

Lokomotiven mit

ETCS

Level 2

ausgerüstet. Bei SBB

Infrastruktur

betraf das daher nur einen Teil der Flotte.

Die

Lokomotiven mit den Endnummern 091 bis 095, die

für SBB

Cargo

bestimmt waren, erhielten zudem die

Zugsicherung

Indusi

der Deutschen Bahn DB. Dabei baute man jedoch nur die Indusi oder

PZB

ein. Auf eine Ausrüstung mit

LZB

und

CIR-ELKE

verzichtete man, da die Lokomotive in Deutschland selten für

Streckeneinsätze verwendet werden sollte. Damit waren diese Lokomotiven

auch für Deutschland zugelassen.

So war das Fahrzeug jederzeit über den eingebauten

Zugfunk

von den

Stationen

und den anderen Zügen aus zu erreichen. Dabei kamen neben den analogen

SystemenVZFK-90

und

SDF 90

auch das digitale Funksysteme

GSM-R

zur Anwendung. Um im Rangierdienst eingesetzt zu werden, konnten auf der Lokomotive auch die Funkgeräte des Rangierdienstes eingesteckt werden. Dadurch konnte das Funkgerät auf gewohnte Weise über einen Schwanenhals bedient werden.

Man verzichtete auf einen festen Einbau, da die Geräte für den

Rangierfunk

nicht alle verfügbaren Kanäle bereitstellen konnten. So wurde einfach das

Funkgerät der Region auf der

Lokomotive eingesteckt und schon konnte gefunkt

werden. Die Lokomotive war mit einer Vielfachsteuerung ausgerüstet worden. Dabei kam auf den Maschinen ein eigenes System mit einem eigenen Kabel zur Anwendung und die Bedienung erfolgte nach speziellen Vorschriften.

Es gab daher in der Schweiz keine anderen

Lokomotiven, die mit dieser Baureihe kombiniert

werden konnten. Dabei war es möglich mit der

Mehrfachtraktion bis zu drei Lokomotiven zusammen mit einem Lokführer

bedienen zu können.

Wurde die Steuerung einer

Lokomotive aktiviert, wurde diese als Master

(Meister) definiert und die anderen Maschinen in der

Vielfachsteuerung

wurden als Slave definiert. Ein Fehler hatte dieses System jedoch, denn

die

Sifa

war auch auf den ferngesteuerten Lokomotiven aktiv, konnte aber nicht

bedient werden. Daher musste die Sifa ausgeschaltet werden, wenn die

Lokomotive von einer anderen Maschine ferngesteuert wurde.

Letztere waren sogar mit einer Ausschalt-verzögerung versehen

worden, so dass die remisierte

Lokomotive über die beleuchteten Tritt-stufen

verlassen werden konnte. Nur vor Inbetrieb-nahme war es nicht möglich

diesen Bereich aus-zuleuchten. Des Weiteren war auch die Dienstbeleuchtung von Lokomotiven in Form eines A vorhanden. Die unteren beiden Lampen montierte man am Schutzblech des Handlaufes. Die obere Lampe kam jedoch in den Hauben der Vorbauten zum Einbau.

Dabei wurden bei dieser Baureihe die damals üblichen rechteckigen

Lampen der Schweizerischen Bundesbahnen SBB eingebaut. Bei jeder Lampe war

auch noch eine rote Leuchte vorhanden.

Die Lampen besassen eine

Abblendung

und ein

Volllicht,

was die Sicherheit bei Fahrten auf der Strecke verbessern sollte. Da diese

Lampen im

Rangierdienst

das Personal jedoch blendeten, wurden spezielle Halterungen an den Lampen

angebracht. In diesen Halterungen konnten milchige Scheiben als

zusätzliche Abblendung eingesteckt werden. Selbst das im Rangierdienst

benötigte V konnte gesteckt werden.

Somit konnten alle in der Schweiz gültigen

Signalbilder

sowohl im Strecken- als auch im

Rangierdienst

dargestellt werden. Die Signalbilder des Streckendienstes wurden jedoch

mit vorgegebenen Kombinationen verwirklicht. Das hatte zur Folge, dass das

Zugschlusssignal

mit zwei, statt nur mit einem roten Licht gekennzeichnet wurde. Nur, war

das bei anderen

Lokomotiven auch der Fall, so dass es kein

Problem darstellte.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2017 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Die

notwendige Energie wurde ab einem

Die

notwendige Energie wurde ab einem

Es

versteht sich von selber, dass auch die Steuerung der

Es

versteht sich von selber, dass auch die Steuerung der  So

war die automatische

So

war die automatische

Auf

der

Auf

der

Beschliessen

wir die Steuerung der

Beschliessen

wir die Steuerung der