|

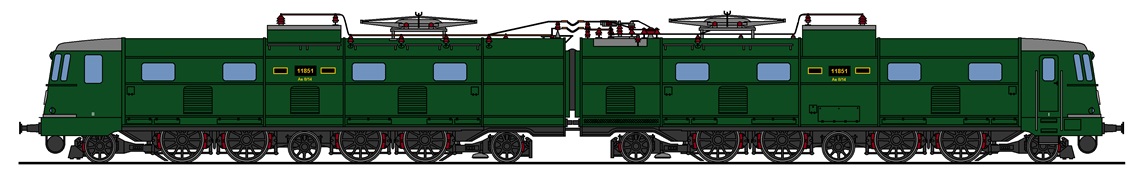

Änderungen und Umbauten Nr. 11 851 |

|||||||||||

| Navigation durch das Thema | |||||||||||

|

Die drei Maschinen der Baureihe Ae 8/14 waren jede für sich ein Exot. Diese Tatsache war beim Aufbau der Lokomotiven zum Teil bereits zu erkennen. Weil es jedoch Unterschiede gab, wurden die Maschinen im Lauf der Jahre auf unterschiedliche Weise verändert. Ausschlaggebend waren dabei Probleme an den Fahrzeugen und geänderte Vorschriften. Das führt bei dieser Seite zu grossen Problemen bei der Darstellung. Damit es etwas übersichtlicher wird, können die drei Lokomotiven unten ausgewählt werden. Sie können in gewohnter Weise jede Maschine der Reihe nach ansehen, dazu benutzen Sie wie üblich die Links "Letzte" oder "Nächste" in der Naviagtion durch das Thema. |

|||||||||||

| Ae 8/14 11 801 | Ae 8/14 11 851 | Ae 8/14 11 852 | |||||||||

|

1934 erfolgte die erste Veränderung bei der

Lokomotive, die gerade einmal drei Jahre Einsatz hinter

sich gebracht hatte.

Da ab 1927 auf den Lokomotiven der Schweizerischen Bundesbahnen

SBB die

Sicherheitssteuerung

eingebaut wurde, überraschte es, dass die neue Lokomotive diese bei der

Ablieferung nicht besessen hatte. Man hätte doch erwartet, dass diese

Überwachung, bei einer Projektänderung hätte umgesetzt werden.

Diese hatten einen wesentlich besseren Kontrakt, so dass mit

weniger gehobenen

Stromabnehmern

gefah-ren werden konnte. Daher wurden auf der

Lokomo-tive die Stromabnehmer eins und vier entfernt. So

blieben nur noch die beiden Stromabnehmer bei der

Kurzkupplung.

Bei den bisher gehobenen drei

Stromabnehmern

gab es immer wieder Probleme bei den

Fahrleitungs-schutzstrecke.

Vergass der Lokführer, dass er bei dieser

Lokomotive den Stromabnehmer senken musste, kam es, wenn

die

Schutzstrecke

ungünstig aufgebaut war, zu einer ungewollten

Verbindung

der beiden

Unterwerke

über die

Dachleitung.

Es mussten jedoch weiterhin beide Stromabnehmer gehoben werden.

Die

Sicherheitssteuerung

musste jedoch eingebaut werden, als die

Zugsicherung

eingeführt wurde. Dabei wurde bei der Sicherheitssteuerung nur das

absolute Minimum eingebaut. Stand der Lokführer auf dem

Pedal

war alles gut, lies er es los, gab es eine

Warnung,

die nach kurzer Zeit mit einer

Zwangsbremsung

unterstützt wurde. Eine

Wachsamkeitskontrolle,

wie es sie heute gibt, erachtete man bei der stehenden Bedienung nicht als

sinnvoll.

Die

Zugsicherung

nach

Integra-Signum

veränderte die

Lokomotive äusserlich kaum. Man musste wissen, dass man

die Empfänger in der Mitte der 34 Meter langen Lokomotive suchen musste.

Man konnte mit der halben Lokomotive das Signal passieren und die

Zugsicherung reagiert nicht. Zudem wurden nur die

Vorsignale

überwacht. Reagierte der Lokführer auf die

Warnung

nicht, wurde die

Sicherheitssteuerung

aktiviert.

Tat er das nicht, leitete die

Zugsicherung

eine Auslösung des

Hauptschalters

und eine

Zwangsbremsung

ein. Die Fahrt wurde dadurch gestoppt. Eine nachträgliche Rückstellung

löst die Bremsung jedoch wieder. Damit war die Lokomotive 11 851 bereit und konnte ab dem Mai 1939 einmännig geführt werden. Bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB wurde in diesem Monat der einmännige Dienst eingeführt, der eine vorhandene Sicherheitssteuerung vorschrieb.

Für

Lokomotiven, die diese Einrichtung nicht hatten, war

weiterhin die zweimännige Bedienung mit Lokführer und

Führergehilfe

vorgesehen. Noch galt die Regelung nicht für alle Züge.

Die Spannungsprüfung mit der an der

Dachleitung

angeschlossenen Prüfeinrichtung und der im

Führerstand

montierten Glimmlampe funktionierte nicht besonders zuverlässig. Daher

nutzte man die Situation, dass die

Lokomotive in der

Hauptwerkstätte

war, auch gleich dazu dieses Übel zu beheben. Sie wurde im gleichen

Atemzug aufgegeben und ersatzlos ausgebaut. In der Folge sollte die

Spannung

wieder nach dem Einschalten sichtbar sein.

Das

Führerbremsventil

der

Bauart

Bozic wurde nach kurzer Zeit wieder zu Gunsten eines

Westinghouse

W 4 aufgegeben. Obwohl das nun für Sie wie ein Rückschritt

erscheinen mag, die Lokführer waren darüber hoch erfreut, denn sie hatten

sich an die Bedienung des W 4 gewohnt und hatten die

Hauptleitungsdrücke

nur anhand des Gehörs im Griff. Die Zeit mit druckregulierten

Ventilen

war noch nicht gekommen, zumal diese beim Bozic nicht sonderlich gut

funktionierte.

Bis zum zweiten Weltkrieg durchliefen die

Lokomotiven mit den Nummern 11 801 und 11 851 ein nahezu

identisches Programm. Unterschiede gab es nur beim den Jahreszahlen, weil

die Lokomotiven die

Hauptwerkstätte

gestaffelt aufsuchten und so kaum gleichzeitig ausser Betrieb genommen

wurden. Doch nun war das vorbei, denn immer mehr beklagte das Personal die

Getriebe

der Lokomotive und diese musste die Hauptwerkstätte aufsuchen.

Die Mannen der

Hauptwerkstätte

reparierten die zerschlissenen

Zahnräder

daraufhin sehr „kunstvoll“, so dass die

Lokomotive wieder in Betrieb genommen werden

konnte. An der immensen Geräuschkulisse der Lokomotive änderte das aber

wenig, denn leiser wurde sie nicht. Jedoch gab es an den beiden Kästen eine erste optische Veränderung. Das Lüftungsgitter, das beim Transformator angeordnet war und nur in den Durchgang führte, wurde in der Folge verschlossen, da es nicht zu Ventilation benötigt wurde.

Damit hatte nun auch diese

Lokomotive zwei unterschiedliche Seiten erhalten.

Ein Umstand, der unnötige Lüftungsgitter eliminierte. So sollte dem

Schmutz im

Maschinenraum

etwas begegnet werden. Ab 1948 wurden die bisher elektrisch betriebenen Scheibenwischer durch solche mit pneumatischem Antrieb ersetzt. Diese pneumatischen Antriebe entsprachen den auf den anderen Lokomotiven verwendeten Modellen. Die

Lokomotive wurde in diesem Punkt den anderen Maschinen

angeglichen. Gleichzeitig wurden die Batterieladegeneratoren durch

einfachere

Gleich-richter

ersetzt. Man dachte, dass diese auch ausreichen.

Nur drei Jahre später wurde der

Lokomotive der

Hauptschalter

entfernt und durch ein neues Modell ersetzt, das an Stelle des

Stromabnehmers

1 platziert wurde. Der neue Hauptschalter arbeitete mit

Druckluft.

Er konnte im Gegensatz zum bisherigen Modell auch

Kurzschlüsse

sicher abschalten. Dieser Hauptschalter wurde auf vielen Lokomotiven

eingebaut und war deshalb nur eine weitere Anpassung. Wobei die Nummer

11 851 eher als Versuchsträger gelten konnte.

Als die

Lokomotive 1954, nach einem erneuten Aufenthalt in der

Hauptwerkstätte,

in Betrieb kam, staunten die Betrachter nicht schlecht. Der bisherige

Anstrich in dunkelgrün war verschwunden und die Lokomotive strahlte in

sauberem lindengrün. Dass das nicht lange so blieb versteht sich von

selber. Auch diese Maschine sah schon

nach kurzer Zeit sehr schmutzig aus. Hier waren es

aber nicht die

Antriebe,

denn helle Farben verschmutzen bei der Eisenbahn sehr schnell.

Den Übergansblechen ging es ebenfalls erst 1955 an den Kragen. Sie

wurden wie das

Heizkabel

entfernt. Die Seitentüren wurden in diesem Moment auch soweit geschlossen,

dass die

Lokomotive nur noch auf der Heizerseite betreten werden

konnte. Einige Verbesserungen gab es auch bei den

Bremsen.

Auch hier wurden

Sohlenhalter

mit

Bremssohlen und neue

Gestängesteller

eingebaut. Massnahmen, die bei allen älteren Lokomotiven umgesetzt wurden.

Im Jahr 1960 kam die

Lokomotive Nummer 11 851 nach einem Kabelbrand

erneut in bedauernswertem Zustand in die

Hauptwerkstätte

Bellinzona. Ein grundlegender Umbau der Lokomotive war nun vorgesehen,

jedoch standen die notwendigen Unterlagen noch nicht bereit und mussten in

aller Eile erarbeitet werden. Man wollte in der Hauptwerkstätte die

gröbsten Probleme der Maschine, die schwer beschädigt war beseitigen.

Das durch den Lärm geplagte Personal hoffte vermutlich auf einen

Ersatz der

Universalantriebe. Doch gerade in diesem Punkt, wurde keine

Veränderung vorgenommen. Die laut singenden gerade verzahnten

Getriebe

waren weit herum zu hören. Besonders gut im

Führerstand,

wo der Lokführer seine Arbeit verrichtete. Die reparierten Getriebe

blieben daher in der

Lokomotive. Sehr zum Missfallen des betroffenen

Lokomotivpersonals.

Ergänzend wurde eine Schleuderbremse eingebaut. Die

Lokomotive war hier somit den restlichen

Maschinen angepasst worden. Wobei nun die geregelten

Bremsventile

sehr gut funktionierten. Die Stufenschaltersteuerung wurde eine Lösung von den Ae 4/6 an-gepasst. Auch weitere Bauteile wurden von den Ae 4/6 übernommen und eingebaut. Die Lokomotive entsprach so fast einer doppelten Ae 4/6.

Das hatte jedoch Folgen für die Anzahl

Fahrstufen,

denn diese sanken nun von den 56 vorhandenen Stufen auf läppische 28

Stufen zusammen. Die

Lokomotive war damit etwas weniger kompliziert im

Aufbau, was sicher nicht schlecht sein sollte. Der bisher vorhandene Adhäsionsvermehrer wurde bei dieser Ge-legenheit ausgebaut. Seinen Nutzen konnte diese Einrichtung in den vergangenen Jahren nie so richtig unter Beweis stellen.

Vielmehr war der

Adhäsionsvermehrer

im Unterhalt sehr aufwändig. Da auch das

Lokomotivpersonal

davon selten gebrach machte, wurde die Einrichtung schlicht und einfach

ersatzlos gestrichen und ausgebaut. Vermisst hatte ihn wohl niemand.

Die weiteren kleineren Umbauaktionen an der

Lokomotive lasse ich bis auf die augenfälligste

Veränderung weg. Es bleibt zu erwähnen, dass einige der Umbauaktionen

generell vorgenommen wurden und nicht nur die Lokomotive betraf. Die

Schweizerischen Bundesbahnen SBB waren bemüht die alten Lokomotiven so gut

es ging den neuen Anforderungen anzupassen. Davon verschont wurden auch

keine Exoten.

Nicht mehr zu retten waren die beiden

Führerstände.

Rost und der Kabelbrand hatten ihnen schwer zugesetzt. Daher wurden die

beiden Führerstände abgebrochen und durch andere Modelle ersetzt. Da im

Industriewerk

Bellinzona keine passenden Modelle vorhandenen waren und Zürich auch keine

liefern konnte, griff man zu den vorhandenen Modellen und diese stammten

von den neuen

Lokomotiven der Baureihe

Ae 6/6.

So verschwand mit dem alten

Führerstand

aber auch die

Dachleiter.

Daher wurde nun der Zugang zum Dach, analog der Maschine mit der Nummer

11 852 angepasst. Das heisst, es gab nun auch auf dieser

Lokomotive eine Dachluke und somit den Zugang zum

Dach direkt aus dem

Maschinenraum.

Diese Lösung war benötigt worden, da bei den

Ae 6/6

die Dachleiter kein Bestandteil der Führerstände, sondern des Kastens war.

Als die Maschine die

Hauptwerkstätte

verliess, trauten wohl einige wenig informierte

Kreise

ihren Augen nicht, denn der alten

Lokomotive wurden moderne

Führerstände

der

Bauart

Ae 6/6

verpasst, jedoch blieben die beisen Fässchen. Damit doch noch ein

Unterschied zu erkennen war, montierte man an der

Frontwand

kein Wappen. Der nackte Führerstand blieb aber nicht lange und das Wappen

wurde nachträglich montiert. Noch etwas war neu, denn die Maschine war

wieder dunkelgrün gestrichen worden.

An der Seite kamen nun auch im Bereich des Überganges neue Gitter

zum Einbau. Das hatte zur Folge, dass nun eine Seite mit drei Gittern

ausrüstet war. Die andere Seite hatte nun vier Gitter erhalten. Durch den

Faltenbalg

beim Übergang, wurde der

Maschinenraum

abgedichtet. Daher musste der Maschinenraum nun auch gekühlt werden und

daher baute man diese zusätzlichen Gitter ein.

Die sitzende Bedienung bedingte deshalb auch einen Umbau der

Sicherheitssteuerung,

die nun mit einer

Wachsamkeitskontrolle

ergänzt wurde. Zudem wechselte der Arbeitsplatz auf die linke Seite. Im Führerstand selber erkannte man den Unterschied zu den Ae 6/6 nur an der Höchstgeschwindigkeit und die Instrumente besassen andere Skalen für die Anzeigen der Fahrmotorströme.

Natürlich war die Bedienung der grossen und schweren

Lokomotive damit etwas angenehmer, aber auf der

Fahrt konnte man nie in Versuchung geraten zu schnell zu fahren. Die

Getriebe

sorgten mit dem Lärm dafür, dass man vor hohen Geschwindigkeiten

automatisch abschreckte und so die Limits automatisch einhielt.

Dass bei diesem Umbau nicht gleich die

Zahnräder

der

Getriebe

ersetzt wurden verstanden nur die wenigsten Kenner dieser

Lokomotive. Hatte die Nummer 11 851 doch

mittlerweile den Ruf erhalten, dass sie die Lokführer auch noch nach Hause

verfolgte. Viele damalige Kollegen hätten die Getriebe noch im Bett in den

Ohren gehabt. Die Getriebe seien so laut gewesen, dass eine normale

Konversation nicht möglich war.

Lange konnte das nicht gut gehen und so tauchte die Nummer 11 851

im Jahre 1968 ächzend und stöhnend in der

Hauptwerkstätte

ein. Die Maschine wurde dort einmal mehr mit einem Getriebeschaden

erwartet. Die

Getriebe

wurden nun grundlegend umgebaut und die

Übersetzung

änderte sich ebenfalls. Inwieweit sich das auf den Lärm im

Führerstand

auswirkte, konnte mein Informant nicht mehr sagen, vermutlich hörte er die

Angaben des Technikers zum neuen Getriebe auf der Lokomotive schlicht

nicht.

|

|||||||||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||||||||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||

|

Copyright 2017 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||||||||||

Dabei

wurde auch die Anordnung der

Dabei

wurde auch die Anordnung der

Dabei

spielte es keine Rolle, ob der Lokführer das

Dabei

spielte es keine Rolle, ob der Lokführer das

1946

war es erstmals um den

1946

war es erstmals um den

Wie

bei allen anderen

Wie

bei allen anderen

Für

das Personal änderte sich damit auch etwas, denn die Nummer 11 851 wurde

die einzige

Für

das Personal änderte sich damit auch etwas, denn die Nummer 11 851 wurde

die einzige