|

Bedienung des Triebzuges |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Im vorherigen Abschnitt haben wir die Steuerung

kennen gelernt. Mit dieser haben wir eigentlich den

Triebzug

fertig

aufgebaut. Doch noch sind nicht alle Punkte behandelt worden. Wir kennen

die

Führerräume nur von aussen und haben noch keine Ahnung, wie sich der

Arbeitsplatz für den Lokführer anbot. Diesen Mangel werden wir nun beheben

und dabei auch gleich die Bedienung des Fahrzeuges kennen lernen.

Alternativ dazu,

konnte dieser Bereich auch vom Abteil aus erreicht werden. Die bei diesem

Zugang vorhandene Türe hatte keine Türfallen und konnte nur mit einen

Schlüssel geöffnet werden. So war der Zugang klar ge-regelt worden. Von den Einstiegstüren führte der Weg zwischen zwei Reihen mit Schaltschränken in den eigentlichen Führer-raum. Die Schränke enthielten Bedienelemente, aber auch die Absperrhähne für pneumatische System. Freier Platz wurde genutzt um das auf dem Fahrzeug mitgeführte

Inventar zu verstauen. Dieses Material war sehr umfangreich, da die

verlangten Teile von drei Län-dern ein Platz in den Schränken benötigten. Wenn wir uns zuerst einen Überblick verschaffen, erken-nen wir, dass der Boden mit einem Hartbelag belegt wor-den war. Die

Wände und die Decke gestaltete der Hersteller weiss und der

Führertisch

wurde in grauen Farbtönen gehalten. Auf der Mittelachse stand davor ein

mit einer

Luftfederung versehener

Führerstuhl. Der Stuhl bot noch viele

andere Einstellmöglichkeiten und war daher für lange Strecken ausgelegt

worden. Auch für einen allenfalls mitreisenden Beimann war

eine Sitzgelegenheit vorhanden. Diese war deutlich einfacher ausgeführt

worden und sie konnte nicht eingestellt werden. Zudem war die Position so

an den Rand verschoben worden, dass kam mehr ein Blick auf die befahrene

Strecke möglich war. Es zeigte sich, dass Lokführer die Arbeit alleine

verrichteten und so nicht mehr auf den Beimann geachtet werden musste.

Um diese zu bedienen, musste das

Pedal jedoch bewusst nach unten gedrückt werden.

Trotz aller Massnahmen

konnte dem

Lokomotivpersonal

eine entspannte Fahrt ermöglicht werden. Bevor wir uns die Arbeiten des Lokführers etwas genauer Ansehen, behandeln wir das wei-tere auf dem Triebzug benötigte Personal. So reiste auch Zugpersonal mit und zu dessen Aufgaben gehörte die Bedienung des Kundeninformationssystems und die Einstellung der Beleuchtung in den Abteilen. Wobei auf die Beleuchtung der Lokführer auch einen Einfluss hatte. Der

Zugführer hatte bei der Inbetriebnahme noch

geringe Arbeiten. Mit Lokführer und dem

Zugpersonal

war es bei diesem

Triebzug nicht getan. Der Speiseraum verlangte nach Leuten, die in diesem

Bereich den Service übernahmen. Speziell war, dass dieses im Gegensatz zum

Zugpersonal und dem Lokführer nicht von den Bahnen des befahrenen Landes

gestellt wurde. Die Züge wurden von einem Caterer betreut und dessen Leute

reisten auf dem ganzen Laufweg des

Triebwagens mit. Kehren wir wieder in den

Führerraum zurück. Dort

waren die wichtigen Aufgaben zu erledigen. Denn ohne den Lokführer bewegte

sich der Zug schlicht nicht. Das war aber auch mit diesem der Fall, wenn

der

Führerstand nicht besetzt wurde. Die dazu erforderlichen Bedienelement

befanden sich vor dem Lokführer seitlich von ihm und in einer halbrund

aufgebauten Konsole. Diese war so hoch, dass darüber noch genug von der

Strecke erkannt werden konnte.

Grundsätzlich kann aber erwähnt werden, dass der Lokführer den

Triebzug mit den Bedienelementen nicht mehr direkt steuerte. Vielmehr

erteilte er damit nur Befehle an den

Fahrzeugrechner und da-mit an den

Fahrzeugdatenbus.

Um den Triebzug in Betrieb nehmen zu können, musste eine grundlegende Einstellung vorgenommen werden. Der Neigezug war für viele Länder ausge-legt worden und diese mussten eingestellt werden. In der

Regel war zwar das passende Netz vor-handen, aber die Kontrolle war sehr

wichtig, da nur so der korrekte Bügel gehoben wurde. Speziell war

eigentlich nur, dass es für Italien zwei Programme gab, die mit AC und DC

bezeichnet wurden. Von der Technik her, war es dem

Triebzug jedoch nicht

möglich, alle Systeme während der Fahrt zu wechseln. Das war nur innerhalb

von Italien möglich. Bei allen anderen Umstellungen wurden neue Systeme

für die

Zugsicherung aktiviert und diese benötigten bestimmte

Zugdaten.

Das Problem dabei war, dass diese zwar vorhanden waren, aber nicht von den

vorherigen Systemen übernommen werden konnten. Der

Stromabnehmer

wurde mit Hilfe von

Druckluft

gehoben. Stand diese Druckluft jedoch nicht zur Verfügung, oder war der

vorhandene Druck zu tief, konnten die Stromabnehmer mit Hilfe von zwei

Hilfsluftkompressoren

gehoben werden. Die Zuschaltung der beiden

Hilfsluftkompressoren erfolgte dabei durch die Steuerung und nicht mehr

manuell durch das Personal. Der Lokführer merkte dabei nur die

Verzögerung.

Damit stand nun

die volle

Leistung der Steuerung und insbe-sondere von der im Zug

vorhandenen

Beleuchtung bereit. Auch die Kühlgeräte in der Küche wurden

nun mit Energie versorgt. Gerade die Kühlgeräte sollten nicht zu sehr erwärmt werden. Daher wurde der Triebzug mit einer Parkstellung versehen. Diese war eigentlich immer aktiv, wenn kein Führerstand besetzt worden war. Die

Inbetriebnahme unterschied sich nur, dass die vorher beschriebenen

Handlungen nur teilweise befolgt werden mussten und dass nun die

Parkstellung aufgehoben wurde. Damit war der

Triebzug vollständig in der

Hand des Lokführers. Mit dem eingeschalteten Hauptschalter nahmen auch die Kom-pressoren die Arbeit auf. Dabei konnte der Lokführer nur ein-stellen, ob er die Druckluft manuell, oder mit dem Druck-schwankungsschalter regeln wollte. Die Ansteuerung der einzelnen

Kompressoren

übernahm die Steuerung.

Welcher Wert in den entsprechenden Systemen zur Verfügung stand, konnte

anhand der an der Konsole montierten

Manometern abgelesen werden. Lag der

Luftdruck

in der

Speiseleitung unter einem

Wert von acht

bar, wurden zur Ergänzung des Vorrates von der Steuerung

alle vier

Kompressoren

aktiviert. So sollte schnell ein für den Betrieb

erforderlich Druck erzeugt werden. War der erwähnte Wert erreicht, wurde

ein Kompressor abgeschaltet und der Wert auf zehn bar erhöht. Damit

übernahm nun der

Druckschwankungsschalter und der aktivierte nicht mehr

alle Kompressoren.

Die

Stellungen des

Führerbremsventils waren aber nur noch elektrische Impulse für den

Bremsrechner. Die-ser nahm letztlich die eventuell verlangte Absenkung der

Hauptleitung vor. Damit wirkten die

Scheiben-bremsen

mit der verlangten

Kraft. Ob die Scheibenbremsen wirklich angezogen hatten, konnte vom Zugführer entlang der einzelnen Fahr-zeuge kontrolliert werden. Dazu waren die bei Scheibenbremsen erforderlichen Anzeigen vorhanden. Ein

grünes Feld gab die gelöste, und ein rotes mit schwarzen Punkt die

gebremste Stellung an. Der Punkt war vorhanden, damit auch Leute mit einer

Schwäche beim Farbsinn, die beiden Stellungen erkennen konn-ten. Es war jedoch auch dem Lokführer möglich, die kor-rekte Funktion der Bremsen zu kontrollieren. Dazu hatte er die entsprechenden Anzeigen von der Leit-technik erhalten. Diese sorgte zudem

auch dafür, dass bei einer Geschwindigkeit von mehr als 35 km/h die

elektrische

Bremse

bevorzugt benutzt wurde. So konnten die Beläge bei den

Scheibenbremsen

etwas vor Abnützung geschützt werden. Im Stillstand und damit bei der

Bremsprobe

war

das jedoch kein Problem. Da bei

Neigezügen die

Magnetschienenbremsen des Zuges

zur Berechnung der

Bremswege einbezogen wurden, mussten auch diese geprüft

werden. Dazu konnten diese im Stillstand aktiviert werden. Funktionierten

die Magnetschienenbremsen nicht, konnte der Neigezug nur noch nach den

gewöhnlichen

Zugreihen verkehren. Die

Neigetechnik durfte jedoch

eigenschaltet bleiben. Jedoch konnte der

Fahrplan nicht mehr eingehalten

werden.

Dazu gehörten aber auch für die

Zugsicherungen benötigten

Zugdaten. Wie

diese einzugeben waren, unterschied sich zwischen den jeweiligen Ländern.

In der Schweiz waren das die Daten für

ETCS und für

ZUB 262.

Integra-Signum benötigte keine Daten. Auch die für die Fahrt benötigten

Fahrpläne waren

unterschiedlich. In den Ländern, wo diese vom Lokführer mitgeführt wurden,

waren sie auf einem tragbaren Gerät gespeichert. Damit dieses während der

Fahrt nicht aus Mangel an Energie ausfiel, konnte dessen

Ladegerät an

einer passenden Steckdose eingesteckt werden. Wir haben nun alle Daten und

können mit der Fahrt beginnen. Nur musste dazu eine

Fahrstrasse

eingestellt werden. Zur Kommunikation mit dem

Fahrdienstleiter, oder dem

Stellwerk, war ein

Funkgerät

eingebaut worden. Dieses konnte in allen

Ländern genutzt werden und arbeitete nach dem Standard von

GSM-R. Dabei

waren hier auch viele weitere Kontakte möglich, denn dieses Funksystem

konnte auch als Telefon genutzt werden. Um dort aber eine

Verbindung zu

erhalten, musste immer die Vorwahl der Länder eingegeben werden.

Auch wenn nun alle Bedingungen erfüllt waren, mit dem

Triebzug

konnte nur gefahren werden, wenn auch die

Einstiegstüren

geschlossen waren. Diese konnten entweder vom Lokführer, oder durch den

Zugführer geschlossen werden. Welche Lösung dabei verwendet wurde, war von

den Vorschriften in den einzelnen Ländern abhängig. In jedem Fall war aber

bei den Türen der verbaute

Einklemmschutz aktiv und verhinderte, dass

jemand eingeklemmt werden konnte.

Das führte nun dazu, dass durch die Steuerung die

Um-richter so angesteuert

wurden, dass sich

Zugkraft auf-bauen konnte. Der

Triebzug

fuhr los,

beschleunigte jedoch nicht weiter, so dass nur langsam gefahren werden

konnte. Der Grund war die eingebaute Geschwindigkeitssteuerung. So lange bei dieser keine Geschwindigkeit eingestellt wurde, befand sich der Triebzug in einem besonderen Fahrmodus. Dieser war dazu vorgesehen, mit den Fahr-zeug an ein anderes anzufahren. Die geringe Geschwindigkeit und die hohe

Zugkraft sorg-ten dafür, dass sich

die

automatischen Kupplungen korrekt verbanden. Wenn das erfolgt war,

wurde ein

Fahrsperre ausgegeben. Wurde jedoch eine Geschwindigkeit mit dem dazu

vorge-sehenen

Schieberegler

eingestellt, nahm der

Triebzug

fahrt auf und beschleunigte auf den Wert. Danach wurde dieser gehalten.

Der Lokführer war daher von der Gestaltung der genauen Geschwindigkeit

entbunden worden. Alternativ konnte der Lokführer die Wahl der

Geschwindigkeitssteuerung

überlassen, aber auch

manuell regeln. Eine Lösung, die eigentlich nur bei Störungen angewendet

wurde. So lange die an der Anzeige der Geschwindigkeit

vorhandene Marke nicht auf eine Geschwindigkeit von mehr als 45 km/h

gestellt wurde, handelte es sich bei der Baureihe ETR 610 lediglich um

einen normalen

Triebzug. Erst wenn ein höherer Wert eingestellt wurde,

aktivierte die Steuerung die

Neigetechnik und aus dem Fahrzeug wurde ein

Neigezug. Ob bogenschnell gefahren werden durfte, war aber auch von der

Strecke abhängig.

Jedoch

wurde die aktuelle Geschwindigkeit gleich-zeitig auch auf dem eingebauten

DMI angezeigt. Der Lokführer hatte daher zwei Anzeigen zur Verfügung und

musste je nach Land die richtige wählen. Ausschliesslich mit den Werten am DMI gefahren wurde, wenn Strecken befahren wurden, die mit mehr als 160 km/h befahren werden durften. In dem Fall musste in allen Ländern mit der Signalisation im Führerstand gefahren werden. Sowohl in Italien, als auch in der Schweiz wurde dazu ETCS Level 2 benutzt. In Deutschland erfolgten die Anzeigen jedoch nach den Regeln, wie sie von der LZB vorgesehen wurden. ETCS war jedoch eben-falls aktiv. Damit hätten wir die Bedienung des Zuges beinahe abgeschlossen. Jedoch bot die im Triebzug einge-baute Feuerlöschanlage eine gewisse Gefahr. Der Arbeitsplatz des Lokführers durfte davon nicht betroffen sein. So wurde der

Führerstand mit einer eigenen

Klima-anlage

ausgerüstet und dem Lokführer stand im Notfall eine Fluchthaube zur

Verfügung. Somit war er möglichst lange einsatzbereit und konnte so den

Zug sicher zum Stehen bringen. Hilfreich war in dem Fall auch die verbaute

Notbremsüberbrückung. Die zusammen mit einem eingebauten

Booster von 28%

mehr

Leistung die Fahrt an einen sicheren Ort erlaubte. Trotz all dieser

Massnahmen sollte es dem

Triebzug

ETR 610 ohne erste Anpassungen nicht

möglich sein, die Bedingungen für den

Basistunnel am Gotthard zu erfüllen.

Das ist jedoch eine Veränderung im Betrieb und für uns ein neues Kapitel.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Der Lokführer gelangte über eine der beiden

seitlichen

Der Lokführer gelangte über eine der beiden

seitlichen

Nachdem die Steuerung des

Nachdem die Steuerung des

Es bleibt zu erwähnen, dass diese

Es bleibt zu erwähnen, dass diese

Wenn der

Wenn der

Wie bei den anderen

Wie bei den anderen

Mit Abschluss der

Mit Abschluss der

Sofern alle Bedingungen für die Fahrt erfüllt waren,

konnte die Fahrrichtung mit einem einfachen Schalter eingestellt werden.

Danach wurde mit der rechten Hand ein

Sofern alle Bedingungen für die Fahrt erfüllt waren,

konnte die Fahrrichtung mit einem einfachen Schalter eingestellt werden.

Danach wurde mit der rechten Hand ein

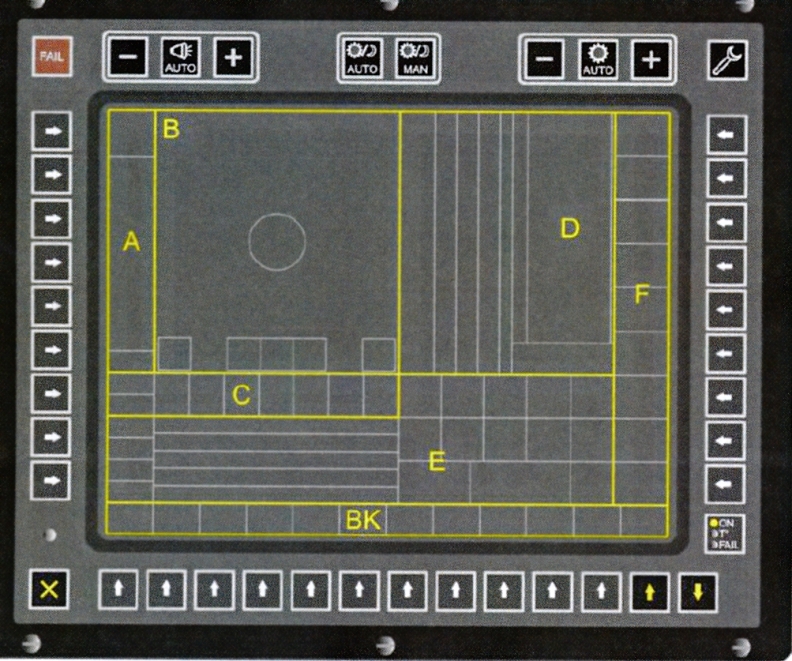

Die eingestellte, wie auch die gefahrene

Geschwin-digkeit, wurden dem Lokführer im direkten Blick-feld, zusammen mit

allen anderen wichtigen An-zeigen, angezeigt. Dazu war für den Einsatz in

Italien eine analoge Anzeige für die Geschwindigkeit vorhanden.

Die eingestellte, wie auch die gefahrene

Geschwin-digkeit, wurden dem Lokführer im direkten Blick-feld, zusammen mit

allen anderen wichtigen An-zeigen, angezeigt. Dazu war für den Einsatz in

Italien eine analoge Anzeige für die Geschwindigkeit vorhanden.