|

Steuerung des Triebwagens |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Die Steuerung des Triebwagens wurde mit einem speziellen Bordnetz mit einer Spannung von 36 Volt Gleichstrom versehen. Dieses Bordnetz wurde im Betrieb über ein Batterieladegerät mit der notwendigen Spannung versorgt. Es entsprach in seinem grundsätzlichen Aufbau jenen Netzen, die bei den vorherigen Baureihen verwendet wurden. So konnten hier standardisierte Bauteile, wie zum Beispiel die Glühbirnen, verwendet werden. Damit die Steuerung auch bereit stand, wenn der Triebwagen ausgeschaltet war, wurde das Bordnetz von einer Fahrzeugbatterie gestützt. Dabei kamen die gleichen Bleibatterien, wie sie bei den Lokomotiven und Reisezugwagen verwendet wurden, zum Einbau. Diese Modelle hatten sich seit Jahren bewährt und wurden daher beibehalten. Ihr Vorteil war, dass Ersatzbatterien in jedem grösseren Bahnhof verfügbar waren. Einziger Unterschied beim Aufbau der Stützung mit Batterien bestand darin, dass dieses Backupsystem der grösseren Anzahl Verbraucher entsprechend angepasst wurde. Daher wurden unter dem Fahrzeug zwei Kasten mit jeweils zwei Batterien montiert. Somit stand dem Triebwagen die doppelte Kapazität als bei Lokomotiven zur Verfügung. Hier war klar der Triebwagen zu erkennen, denn ein Satz Batterien war für den Lokomotivteil bestimmt worden. Getrennt wurden die Bordnetze für den Lokomotivteil und den Wagenteil jedoch nicht. So konnten beide Teile die volle Kapazität der Batterien nutzen. Im Notfall konnte der Triebwagen so noch über eine lange Zeit die Beleuchtung der Abteile aufrechterhalten oder über längere Strecken mit ausgefallenem Batterieladegerät in eine Werkstatt fahren. Die Einschränkungen bestanden dabei darin, dass nicht zwingend benötigte Verbraucher abgetrennt wurden. Bedient wurde der Triebwagen im Führerstand. Dabei stand dem Lokführer eine Führerkabine zur Verfügung. Dort fand er eine Sitzgelegenheit und die für die Bedienung notwendigen Bedienelemente vor. Störungen mussten jedoch im Fahrzeug meist im Bereich der Plattformen und im Maschinenraum behoben werden. Dabei arbeitete der Lokführer hier unter den aufmerksamen Augen der Fahrgäste. Beim grundsätzlichen Aufbau des Führerstandes ging man neue Wege. So war die Bedienung von Triebwagen schon immer sitzend möglich und wurde auch hier nicht verändert. Es kam jedoch ein komplett neu gestalteter Führertisch zum Einbau. Dabei war der auffälligste Unterschied das fehlende Handrad und die Nische, in der der Lokführer seine Beine hatte. Dieser Führerstand sollte in der Folge in mehreren Serien verbaut werden und so zum Standardmodell der schweizerischen Bundesbahnen SBB werden.

Links vom Arbeitsplatz fand der Lokführer die Bremsventile vor. Dabei hatte der Lokführer jedoch nur zwei Ventile zur Verfügung. Das war ein Unterschied zu den ersten Ae 6/6, die noch nicht eine vollständige Umstellung auf die Rangierbremse hatten. Diese wurde hier jedoch umgesetzt, so dass der Lokführer in seiner näheren Position das Bremsventil für die direkte Rangierbremse vorfand. Der Triebwagen war somit das erste Fahrzeug, das komplett ohne Regulierbremse abgeliefert wurde. Oberhalb des Rangierbremsventils wurde dann das Führerbremsventil montiert. Bei beiden Ventilen waren jedoch nur noch die Bedienteile erkennbar. Das eigentliche Ventil fand seinen Platz innerhalb des Korpuses. Das ergab eine aufgeräumte Bedienebene für die Bremsen. Zusätzlich hatte der Lokführer aber auch eine Auflagefläche für die Hand, was die Bedienung der Ventile leicht veränderte und etwas vereinfachte, da man aufgestützt arbeiten konnte. Man baute ein leistungsfähiges Führerbremsventil aus dem Hause Oerlikon Bremssysteme ein. Das verwendete Modell der Reihe FV4a zeichnete sich durch seine hohe Leistungsfähigkeit und durch die Bedienerfreundlichkeit aus. Im Gegensatz zum Vorgängermodell FV3b konnte mit diesem Bremsventil ein Hochdruckfüllstoss mit anschliessender Niederdrucküberladung erzeugt werden. Damit konnten die Bremsen des Zuges schneller gelöst werden.

Die Luftzufuhr zu den Bremsventilen wurde über einen im Vorbau versteckten BV-Hahn geregelt. Dank diesem BV-Hahn konnten die Bremsventile mit einer Ausnahme keinen Einfluss auf die Bremsen des Zuges nehmen. Die Ausnahme bestand darin, dass mit jedem FV4a immer eine Bremsung eingeleitet werden konnte. Ein lösen der Bremsen war jedoch nur bei geöffnetem BV-Hahn und somit nur im besetzten Führerstand möglich. Ebenfalls eine Bremsung mit der automatischen Bremse konnten die Reisenden einleiten. Dazu waren in den Personenabteilen Handgriffe für die Notbremse vorhanden. Die so gezogene Notbremse öffnete ein Ventil und entleerte die Hauptleitung. Der Zug kam zum Stehen. Die Rückstellung der Notbremse konnte nur vom Zugpersonal oder durch den Lokführer erfolgen. Hinweise wiesen darauf hin, dass ein Missbrauch dieser Bremse strafbar sei. Wenn wir uns wieder den Bedienelementen im Führerstand zuwenden, erkennen wir, dass seitlich am Korpus ein Schalter und ein Drehknopf zu sehen waren. Damit konnte der Lokführer einerseits die Sander des Triebwagens aktivieren und andererseits die Scheibenwischer einschalten. Bei den Sandern funktioniert das Signal sogar über die Vielfachsteuerung, so dass der Schalter auch bei Steuerwagen montiert wurde. Oberhalb der Ventile, fand der Lokführer die Anzeige der Geschwindigkeit. Beim RBe 4/4 kamen Modelle aus dem Hause Hasler in Bern zur Anwendung. Diese Geschwindigkeitsmesser waren gut lesbar, wurden elektrisch ab Achsgebern angesteuert und arbeiteten mit Ausnahme der integrierten Beleuchtung vom Steuerstrom unabhängig. Dabei wurde jedoch nicht jeder Führerstand mit dem gleichen Modell ausgerüstet. Im Führerstand eins, also auf Seite des Stromabnehmers, montierte man ein Modell mit Registrierung der Fahrdaten. Dazu war im Anzeigegerät ein spezieller Streifen vorhanden. Dieser zeichnete die Fahrdaten dauerhaft auf und musste von Zeit zu Zeit durch eine neue Rolle ersetzt werden. Die Handhabung der Streifen war Angelegenheit der Lokführer. Diese waren entsprechend geschult und wussten auch, wie diese Fahrdaten auszuwerten sind. Im Führerstand zwei kam jedoch ein Modell zum Einbau, dass eine Aufzeichnung des zuletzt zurückgelegten Weges hatte. Diese Aufzeichnungen waren sehr genau und erlaubten eine Auswertung auf den Meter genau. Da die Aufzeichnung auf einer sich drehende Farbscheibe erfolgte, wurden die Fahrdaten nach rund 2‘000 Metern wieder gelöscht. In diesem Modell waren zudem die von der Geschwindigkeit abhängigen Schaltungen, wie sie zum Beispiel die R-Bremse benötigte, eingebaut worden. Wir kommen nun in das direkte Blickfeld des Lokführers. Hier wurden Meldelampen, Bedienschalter und Anzeigen montiert. Dabei wurden diese in drei Reihen montiert. Beginnend mit der unteren Reihe folgten sich so Meldelampen, Bedienschalter und Anzeigen. All diese Informationen bekam der Lokführer daher ohne sich vom Geschehen auf der Strecke abwenden zu müssen. Daher betrachten wir diese drei Reihen von unten nach oben und behandeln dabei auch gleich die damit verbundenen Einrichtungen. In dieser unteren Reihe waren Leuchtmelder montiert worden. Nicht alle waren dabei nur Melder, denn es gab auch beleuchtete Tasten, die der Lokführer zu bedienen hatte. Dazu gehörten zum Beispiel die Tasten der Schleuderschutzeinrichtung. Die zeigte mit der Meldelampe eine durchdrehende oder gleitende Achse an. Durch Drücken der Taste konnte der Lokführer dabei die Schleuderbremse an allen Triebachsen aktivieren und so die Achse abfangen. Die Schleuderschutzeinrichtung arbeitete mit insgesamt vier Stufen. Eine leicht schleudernde Achse wurde dabei dem Lokführer mit blinken der Meldelampe angezeigt. In dieser ersten Stufe erfolgten jedoch noch keine Gegenmassnahmen und man konnte von einer einfachen Information sprechen. Der Lokführer konnte nun Gegenmassnahmen ergreifen oder einfach zuwarten, bis sich die schleudernde Achse selber wieder abfangen konnte, weil sie wieder trockene Schienen vorfand. Erst die zweite Stufe legte an der durchdrehenden Triebachse automatisch die Schleuderbremse an. Hier gab es einen Unterschied zur Aktion des Lokführers, die Einrichtung konnte jede Achse einzeln abbremsen, der Lokführer jedoch nur alle Triebachsen zusammen. Somit konnte es passieren, dass die Schleuderbremse an einer Achse wirkte, ohne dass davon der Lokführer etwas bemerkt hätte. Besonders, wenn es die Signale von einem Steuerwagen aus auswerten musste. Bei der Stufe drei wurde dann durch den Schleuderschutz auf die Regelung der Zugkraft eingegriffen und so die Zugkraft automatisch reduziert. Die reduzierten Fahrstufen wurden jedoch nicht mehr ergänzt. So konnte der Lokführer, nachdem die Einrichtung die Triebachsen wieder geordnet hatte, die Zugkraft bis zur Grenze der Adhäsion steigern. Es war damit Aufgabe des Lokführers, die optimale Kraftübertragung zu finden. Reichten diese Massnahmen nicht aus, konnte sich die Achse immer schneller drehen. Damit das nicht zu Schäden führen konnte, kam die vierte Stufe, die als Überdrehzahlschutz verwirklicht wurde, zum Einsatz. Diese öffnete den Hauptschalter, wenn die an einer Achse gemessene Geschwindigkeit höher als 137.5 Km/h (125 km/h + 10%) war. So war der Triebwagen auch am Schluss des Zuges vor durchdrehenden Achsen geschützt. Der ebenfalls vorhandene Gleitschutz wurde mit der gleichen Einrichtung verwirklicht. Das bedeutete, dass die Lampe blinkte und so der Lokführer mit Sand Gegenmassnahmen ergreifen konnte. Reichte das nicht, kam die dritte Stufe und die Bremskraft wurde reduziert. Blockierten jedoch sämtliche Achsen, wurde das dem Lokführer nicht mitgeteilt und es war seine Aufgabe, diese Situation zu verhindern. Dabei funktionierte die Einrichtung mit dem Vergleich der Drehzahlen an den Triebachsen. Bei Störungen konnte auf die Überwachung der Fahrmotorströme umgestellt werden. Jedoch durfte der Triebwagen dann nicht mehr ferngesteuert werden, da nun der Überdrehzahlschutz ausgeschaltet war. Die Motoren hätten damit, sofern alle gleich schnell drehten, ins endlose durchdrehen können. Es folgten nun Meldelampen für den Stufenschalter und für die Ventilation. Bei letzterer leuchtete eine rote Lampe, wenn die Ventilation auf der Stufe schwach lief. Die Steuerung war so ausgelegt, dass diese Stellung bis etwa 30 km/h eingestellt blieb und erst danach die starke Schaltung erfolgte. Der Lokführer fuhr daher bei tiefen Geschwindigkeiten bewusst mit einer roten Störungslampe und konnte erst reagieren, wenn der Zug schon am Fahren war. Abschliessen wollen wir diesen Bereich mit den Steuertasten für die Türschliessung und die Verriegelung derselben. Diese Einrichtung bestanden aus insgesamt drei Tasten und zwei integrierten Leuchtmeldern. Die Taste ohne Melder diente dem Schliessbefehl für die Türe unmittelbar hinter dem besetzten Führerstand. Dadurch konnte der Lokführer seine Sicht nach hinten deutlich verbessern. Die Kontrolle der Türe erfolgte jedoch rein optisch. Für die Türen des gesamten Zuges standen die Tasten mit Leuchtmelder zur Verfügung. Mit einer gelben Taste wurden die Türen des Zuges frei gegen. Diese begann nun als Rückmeldung der Freigabe zu leuchten. Die Fahrgäste konnten nun die Türe öffnen. Taten sie das, begann die rote Taste zu leuchten. So wurde dem Lokführer eine offene Türe am Zug angezeigt. Wurden mehrere Türen geöffnet hatte das auf die Tasten keinen Einfluss und der Lokführer wusste nicht, wie viele Türen geöffnet waren. Wollte der Lokführer nun die Türen am ganzen Zug schliessen, drückte er auf die rote Taste und die gelbe Taste löschte sofort. Die Türen wurden nun automatisch geschlossen und verriegelt. Erst wenn auch die letzte Türe korrekt verschlossen war, löschte auch die rote Taste und der Zug konnte seine Fahrt beginnen oder fortsetzen. Die Türen konnten nun nicht mehr geöffnet werden, bis der Lokführer wieder auf die gelbe Taste drückte. Oberhalb der Anzeigeleiste war der Verriegelungskasten montiert worden. Er hatte die gleiche Funktion und die gleichen Steuerschalter, wie frühere Maschinen. Darunter befanden sich somit auch sämtliche Schalter zur Inbetriebsetzung des Triebwagens und zur Beleuchtung. Die Schalter für Steuerung, Stromabnehmer, Hauptschalter und Kompressor lassen wir so stehen und behandeln sie nicht weiter, da deren Bedienung grundsätzlich klar ist.

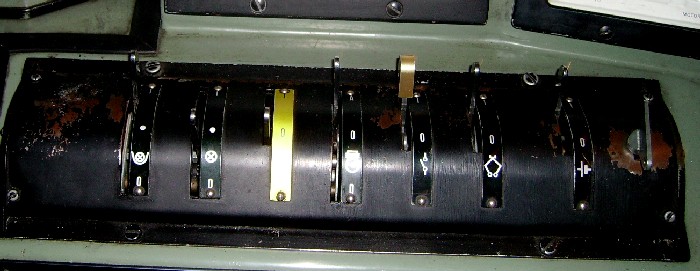

An der Front kamen drei Stirnlampen in Form eines A zur Anwendung. Dabei wurden bei allen drei Lampen die gleichen Modelle eingebaut. Diese bestanden aus zwei Lampen, die in einem gemeinsamen Gehäuse montiert wurden. Dadurch konnten diese Lampen dunkel sein, weiss oder rot leuchten. Steckgläser, wie sie bisher verwendet wurden, gab es hier jedoch nicht mehr. Die Wahl der Farbe erfolgte mit einem Drehschalter im Führerstand. Ähnlich funktionierte auch der andere Steuerschalter für die Beleuchtung der Wagen. Dieser hatte die Aufgabe, die Beleuchtung der Abteile im Zug zu steuern. Dabei konnte der Lokführer die Beleuchtung der Abteile ein- oder ausschalten. Bei Tag und Strecken ohne Tunnel hatte er die Beleuchtung jedoch auszuschalten. Das führte jedoch immer wieder dazu, dass kurze, aber auch etwas längere Tunnel ohne Licht in den Abteilen befahren wurden. Ganz am oberen Rand wurden dann die Messinstrumente und Manometer montiert. Links kamen die Manometer in einem kombinierten Gehäuse zum Einbau. Die vier einzelnen Manometer zeigten dem Lokführer die auf der Fahrt wichtigen Druckverhältnisse in den entsprechenden Leitungen an. Die Instrumente selber wurden in zwei Bereiche aufgeteilt, die grundsätzlich in die Bereiche Leitungen und Druckluftbremsen aufgeteilt werden konnten. Links wurde der Luftvorrat in den Hauptluftbehältern mit einem roten Zeiger angezeigt. Im normalen Betrieb betrug der angezeigte Wert immer zwischen 8 und 10 bar. Das etwas grössere Instrument in diesem Bereich war die Hauptleitung. Hier lag der normale Druck auf 5 bar und wurde je nach Handlung am Führerbremsventil verändert. An dieser Anzeige erkannte der Lokführer auch eine gezogene Notbremse. Das zweite Manometer bestand ebenfalls aus zwei Anzeigen. Beide zeigten dabei den Druck im Bremszylinder an. Dabei gab es eine gesonderte Anzeige für die automatische Bremse und für die Rangierbremse. Damit konnte der Lokführer auf dem RBe 4/4 erkennen, welche Druckluftbremse wirklich auf den Bremszylinder wirkte. Jedoch war der angezeigte Druck nur für den am nächsten gelegen Bremszylinder im Führerstand angeordnet worden. Die restlichen Manometer befanden sich im Maschinenraum. Die Handbremse oder ein verklemmtes Bremsgestänge konnte jedoch nicht mit diesen Anzeigen erkannt werden. Rechts von den Manometern wurden in einem etwa gleich grossen Instrument die elektrischen Informationen angezeigt. Dabei war auf der linken Seite das Voltmeter zur Anzeige der Fahrleitungsspannung vorhanden. Es zeigte die Spannung jedoch nur bei eingeschaltetem Triebwagen an. Somit diente es auch als Rückmeldung über die Stellung des Hauptschalters. Auf einer Skala konnte der Lokführer zudem erkennen, welche Spannung in der Fahrleitung wirklich vorhanden war. Abgetrennt durch eine Tabelle mit Stromwerten für den Lokführer folgte dann das Ampèremeter für den Fahrmotorstrom. Beim RBe 4/4 verzichtete man auf die Anzeige der Ströme jedes einzelnen Fahrmotors und baute stattdessen ein zusätzliches Messinstrument an. Dort wurde die Differenz zwischen dem höchsten und dem tiefsten Fahrmotor angezeigt. Dabei spielte es keine Rolle, ob mehr als ein Triebwagen an der Vielfachsteuerung angeschlossen wurde. Der Lokführer sah den Wert des höchsten Fahrmotors und die Differenz zum tiefsten Motor, welche das aber waren, wusste er nicht. In der rechten Ecke baute man den Fahrplanhalter ein. Dieser konnte mit einer Lampe beleuchtet werden. So konnte der Lokführer die Fahrordnungen auch in der Dunkelheit lesen. Da die Beleuchtung aber hell war, wurde sie nur eingeschaltet, wenn Informationen abgerufen werden mussten. Schliesslich war unter den Fahrplanhalter noch ein Aschenbecher vorhanden. Damit waren die Führerstände grundsätzlich den Raucherabteilen gleichgestellt. Nachdem wir nun den Blick über die Bedienelemente auf dem Führertisch beinahe abgeschlossen haben, kommt nun die eigentliche Neuerung in diesem Führerstand. Der Lokomotivführer bediente den Triebwagen nicht mehr mit einem Steuerkontroller, sondern mit einem neu entwickelten Fahrschalter. Die Änderung der Fahrrichtung war jedoch noch gleich und erfolgte mit einem einfachen Handgriff, der oberhalb des Fahrschalters montiert wurde.

Der Fahrschalter hatte eine Mittelstellung, die mit 0 gekennzeichnet wurde. Nur in dieser Position des Fahrschalters konnte die Fahrrichtung des Triebwagens geändert werden. Auch die Verriegelung des Verriegelungskastens war nur möglich, wenn der Fahrschalter in dieser neutralen Stellung war. Die ganze Steuerung der Fahrstufen war in dieser Position inaktiv und das Fahrzeug rollte ohne jegliche Zugkraft oder blieb einfach stehen. Wollte der Lokführer nun Zugkraft aufbauen, schob er den Hebel nach vorne in die Position ●. Die Steuerung schloss nun die Trennhüpfer. Der Strom konnte daher ab nun zu den Fahrmotoren fliessen. Um eine Fahrstufe hoch zu schalten hatte der Fahrschalter die Positionen M, + und ++, die jetzt in der angegebenen Reihenfolge ausgewählt werden konnten. Dabei reagierte der Stufenwähler in jeder Position anders. Auf der Stellung M wurde pro Sekunde eine Fahrstufe zugeschaltet. Dies erfolgte so lange, der Fahrschalter in dieser Position blieb. Der Strom in den Fahrmotoren stieg nun permanent an. Erreichte der Strom in den Fahrmotoren einen Wert von 1‘380 Ampère, was dem Stundenstrom entsprach, schaltete die Steuerung nicht mehr zu. Sank der Strom wieder unter 1‘300 Ampère, wurde automatisch eine Fahrstufe zugeschaltet. Diese automatische Zuschaltung erfolgte so lange, bis entweder die höchste Fahrstufe erreicht wurde, oder bis der Lokführer den Fahrschalter auf die Stellung ● verbrachte. Damit blieb die eingestellte Fahrstufe erhalten. Verbrachte der Lokführer den Fahrschalter jedoch in die Stellungen + oder ++ änderte sich die Geschwindigkeit der Zuschaltung der Fahrstufen. Wählte der Lokführer mit dem Fahrschalter die Stellung +, erfolgte die Zuschaltung in drei Fahrstufen pro Sekunde bis zu einem Fahrmotorstrom von 1'150 Ampère. Danach reagierte der Triebwagen gleich wie bei der Stellung M. Damit konnten also die gleichen Zugkräfte erreicht werden, wie bei der Stellung M. Der Unterschied bestand aber darin, dass diese Werte wesentlich schneller erreicht wurden und so eine etwas schnellere Beschleunigung erreicht wurde. Die letzte Stellung ++, erweiterte die Stellung +, indem die Stufen ab 1'150 Ampère bis zum maximalen Fahrmotorstrom aufgeschaltet wurden. Der Zuschaltwert befand sich in diesem Fall bei 1'750 Ampère. Damit wurden die höchsten Zugkräfte erreicht. Erreichte die Steuerung die letzte Fahrstufe, begann die Zugkraft zu sinken. Der Lokführer hatte jedoch keine weitere Meldung, dass die letzte Stufe erreicht war. Nahm der Lokführer den Fahrschalter auf eine tiefere Position, wurde der Strom jedoch nicht reduziert, sondern blieb gleich, bis dann wieder die Bedingungen für die tiefere Schaltfolge erfüllt waren. Damit konnte der Lokführer die Zugkraft sehr genau und sehr schnell einstellen, was besonders im Regionalverkehr mit kurzen Abständen der Haltestellen vorteilhaft war. War die gewünschte Zugkraft erreicht, verbrachte der Lokführer den Fahrschalter in die Stellung ●. Die eingestellte Fahrstufe wurde nun gehalten und es erfolgten keine Zuschaltungen mehr. Welche Fahrstufe nun effektiv geschaltet war, wusste der Lokführer jedoch nicht. Er orientierte sich nur an den Stromwerten und somit an der Zugkraft. Beschleunigte das Fahrzeug, sank der Strom und somit die Zugkraft. Mit M, + oder ++ konnte diese jederzeit wieder angepasst werden. Wollte der Lokführer die Zugkraft reduzieren, verbrachte er den Fahrschalter in die Stellung -. Jetzt wurden pro Sekunde drei Fahrstufen abgeschaltet, bis die Stufe 0 erreicht war, oder der Lokführer wieder in die Stellung ● wechselte. Die Meldelampe zum Stufenwähler leuchtete so lange, die Fahrstufen abgeschaltet wurden. Erlosch die Lampe, war die letzte Fahrstufe auch abgeschaltet worden oder der Stufenwähler schaltete nicht mehr ab. Mit dem verbringen des Fahrschalters in Stellung 0 wurde die Zugkraft schlagartig abgeschaltet. Dazu wurden die Trennhüpfer geöffnet und die Fahrmotoren von der Versorgung getrennt. Der Stufenwähler schaltete nun stromlos die Fahrstufen mit drei Stufen pro Sekunde ab bis auch die letzte Fahrstufe ausgeschaltet wurde. Damit war es dem Lokführer möglich, die Zugkraft im Notfall schlagartig abzuschalten. Der Fahrschalter übernahm mit dem Wechsel in die Stellung „Bremsen“ die Umschaltung der Wendeschalter in den Bremsbetrieb. War diese Umschaltung abgeschlossen, wurden auch jetzt die Trennhüpfer geschlossen und die elektrische Bremse konnte aufgeschaltet werden. Auch jetzt erfolgte die Steuerung mit den gleichen Symbolen, wobei nicht mehr alle Symbole verwendet wurden. Die verwendeten Symbole hatten jedoch die gleiche Funktion, wie in der Stellung „fahren“. Es galten jedoch andere Stromwerte. So konnte der Lokführer mit + drei Bremsstufen pro Sekunde bis zum maximalen Bremsstrom, der bei 1‘600 Ampère lag, aufschalten. In den Stellungen „Bremsen ●“ und „Bremsen –„ reagierte der Stufenwähler wie beim Fahrbetrieb. Damit gab es hier mit Ausnahme der Stromwerte, die der Lokführer auf einer Tabelle bei der Anzeige des Fahrmotorstromes ablesen konnte, keine Veränderungen bei der Funktion oder bei der Handhabung des Fahrschalters. Der Lokführer musste sich somit nicht mehr um die Einhaltung der maximalen Fahrmotorströme kümmern und gab nur noch Auf- oder Abschaltbefehle. Er hatte auch nicht mehr die Möglichkeit eine bestimmte Stufe vorzuwählen. Trotzdem regelte er auch hier die Zugkraft mit dem einstellen einer passenden Fahrstufe. Dabei gab er aber nur den Befehl eine Fahrstufe zu schalten. Deshalb wurde diese Steuerung auch Befehlsgebersteuerung genannt. Im Fahrschalter integriert war der Druckknopfschalter für die Pfeife. Drückte der Lokführer diesen Knopf nieder, konnte er zwei Klangstufen erzeugen. Diese wurden damit erzeugt, dass mehr oder weniger Druckluft zur Lokpfeife, welche auf dem Dach montiert war, geführt wurde. Mit diesen zwei Klangstufen und etwas Geschick war es dem Lokführer so möglich die bekannten Pfeifensignale der schweizer Lokomotiven zu erzeugen. Zum Abschluss des Rundganges über den Führertisch kommen wir nun zum Quittierschalter der automatischen Zugsicherung nach Integra-Signum. Diese Zugsicherung funktionierte in der bei der Ablieferung aktiven Version. So konnte die Zugsicherung Halt zeigende Signale nicht auswerten. Das war kein Mangel, denn auch die Signale waren noch nicht in der Lage, diese Information zu übertragen. Damit war der RBe 4/4 mit einer aktuellen Zugsicherung ausgerüstet. Nach der Beendigung der Betrachtung des Führertisches kommen wir noch zum auf dem Boden montierten Pedal. Dieses Pedal hatte nicht nur die Aufgabe die Reaktionsfähigkeit des Lokführers zu überprüfen, sondern es hatte noch Funktionen, die mit den Füssen geschaltet wurden. Dazu gehört der Auslöseknopf für die automatische Bremse und die Schaltleiste für den auf der Seite des Führergehilfen angebrachten Rückspiegel.

Das Sicherheitselement der Sicherheitssteuerung war der Schnellgang. Dieser war aktiv, wenn der Führerstand besetzt war, sich das Fahrzeug bewegte und der Lokführer das Pedal nicht niederdrückte. Nach einer Fahrstrecke von 50 Metern wurde mit einem Summer eine Warnung ausgegeben. Der Lokführer hatte nun weitere 50 Meter Zeit, das Pedal niederzudrücken. Damit wurde der Schnellgang quittiert und überwachte den Lokführer nur noch passiv. Kam der Lokführer dieser Warnung nicht nach, wurde nach einer Fahrdauer von 100 Meter der Hauptschalter ausgeschaltet und eine Zwangsbremsung eingeleitet. Diese Zwangsbremse konnte der Lokführer mit drücken des Pedals wieder aufheben und den Triebwagen wieder einschalten. Dieser Vorgang musste jeweils am Morgen vor der ersten Fahrt geprüft werden und wurde nach erfolgreichem Test in einem Buch mit Unterschrift bestätigt. Der Langsamgang war als Wachsamkeitskontrolle vorgesehen. Er arbeitete jedoch auch passiv. Das heisst, er überwachte auf 1'600 Meter nicht, ob der Lokführer reaktionsfähig ist, sondern blieb im Hintergrund. Führte der Lokführer in dieser Zeit zudem bestimmte Handlungen aus, begann die Wegmessung neu. Die Handlungen waren die Regelung der Zugkraft oder die Einleitung einer Bremsung. Führte der Lokführer aber auf 1‘600 Meter keine dieser Handlungen aus, wurde ein Warnsignal mit einem speziellen vom Schnellgang unterschiedlichen Signal ausgegeben. Der Lokführer konnte diese Warnung mit dem Pedal, der Druckluftbremse oder dem Fahrschalter zurückstellen. Bei Strecken mit sich kurz folgenden Gefällsbrüchen bemerkte der Lokführer den Langsamgang nicht. Dieser sprach auch nicht an, wenn der Lokführer auf ein Signal bremste. Erfolgte auf die Warnung keine Reaktion, kam es nach weiteren 200 Metern zu einer Zwangsbremsung. Dabei wurde auch jetzt der Triebwagen ausgeschaltet. Die Rückstellung erfolgte auf die gleiche Weise, wie beim Schnellgang, nur musste jetzt das Pedal losgelassen und wieder gedrückt werden. Wir haben nun die grundlegende Bedienung des Triebwagens abgeschlossen. Dabei konnten die Schaltungen auch ab einem Steuerwagen oder ab einem anderen Triebwagen erfolgen. Für die Funktion des Triebwagens hatte diese Fernsteuerung jedoch keine grundlegenden Veränderungen zur Folge. So blieb zum Beispiel auch die Sicherheitssteuerung, wie wir sie jetzt kennen gelernt haben, aktiv, wenn der Triebwagen ferngesteuert wurde. Die Rückstellsignale wurden über die Vielfachsteuerung übertragen. Ein Unterbruch der Leitung führte daher auf dem ferngesteuerten Triebwagen zu einer Zwangsbremsung. Damit diese Fernsteuerung des Triebwagens überhaupt möglich war, musste eine Vielfachsteuerung eingebaut werden. Diese bestand eigentlich nur aus den Leitungen im Triebwagen, die zur Steckdose, die an den Stossbalken montiert wurde, geführt wurden. Man kann daher sagen, dass der Aufbau dieser Vielfachsteuerung im Fahrzeug selber sehr einfach war, die benötigten Signale kamen einfach statt vom Führerstand, über ein Kabel an.

Da somit die Befehle für die Steuerung des Triebwagens nicht mit jenen der Re 4/4 identisch waren, wurde die Vielfachsteuerung der RBe 4/4 als System IIId eingeführt. Damit war jedoch eine Kombination mit der Re 4/4 nicht mehr möglich, erlaubte aber die Fern- und Vielfachsteuerung von mehreren RBe 4/4. Die Grenze wurde dabei auf 12 Triebachsen festgelegt. Das bedeutete, es konnten maximal drei Triebwagen vielfachgesteuert werden. Ein Fahrzeugtrennschalter erlaubte es den Triebwagen in der Vielfachsteuerung als Steuerwagen zu betreiben. Dazu musste der Schalter auf ½ gestellt werden. Wählte man die Stellung 0, war der Triebwagen in der Vielfachsteuerung nicht mehr vorhanden. Eine Besonderheit erlaubte es, die R-Bremse beim geschleppten Triebfahrzeug zu aktivieren. Dazu musste dieser Schalter auf ½ gestellt und die Verbindungen erstellt werden. Was man bei der Ablieferung dieser Triebwagen noch nicht wusste, ist die Tatsache, dass das damit geschaffene System IIId sehr erfolgreich in mehreren Baureihen verwendet werden würde. Das führte dazu, dass der RBe 4/4 später problemlos mit Re 4/4 II oder gar Re 6/6 kombiniert werden konnte. Das funktionierte sogar mit dem Wissen, dass diese Fahrzeuge unterschiedliche Fahrmotorströme hatten. Die einzige Abnormalität, war der hohe feststellbare Differenzstrom. Das ging letztlich, weil in der Vielfachsteuerung einfach die Schalterposition übertragen wurde und keine festen Stromwerte oder Fahrstufen.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2012 by Bruno Lämmli Erstfeld: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Auf

Wunsch der Schweizerischen Bundesbahnen SBB wurde der Kabeltyp III

verwendet. In diesem Kabel waren gewisse Adern fest definiert worden. So

konnten in den Zügen mit RBe 4/4 durchaus auch

Auf

Wunsch der Schweizerischen Bundesbahnen SBB wurde der Kabeltyp III

verwendet. In diesem Kabel waren gewisse Adern fest definiert worden. So

konnten in den Zügen mit RBe 4/4 durchaus auch