|

Die Gotthardstrecke |

||||||

| Navigation durch das Thema | ||||||

|

Vermutlich wäre es einfacher gewesen, wenn

ich mit der

Lötschbergstrecke

begonnen hätte. Jedoch müssen wir, um umfassend informiert zu sein, auch

auf die Gotthardstrecke blicken. Damit beginnen wird bei der Strecke

selber, denn die Strecke über den Gotthard war sehr speziell. Der Grund

ist, dass hier im Gegensatz zur Lötschbergstrecke planmässig

Dampflokomotiven verkehrten. Das hätte eigentlich internationale Einsätze

schon sehr früh ermöglicht. Die Gotthardbahn

wurde 1882 eröffnet und die ersten Jahre mit Dampflokomotiven betrieben.

Daher wäre durchaus ein Einsatz von ausländischen

Lokomotiven kein Problem gewesen.

Jedoch hatten andere Länder und auch andere Bahnen kaum Lokomotiven, die

am Gotthard verwendet werden konnten. Daher verkehrten am Gotthard die

Dampflokomotiven der Gotthardbahngesellschaft. Diese gehörten zu dabei den

kräftigsten Modellen in Europa.

Aufgrund ihrer permanenten Verkehrsüberlastung wurde die

Gotthardstrecke zudem nur äusserst selten für ausländische Versuchsfahrten

genutzt. Überliefert sind daher kaum Fahrten mit ausländischen

Lokomotiven. Als die TEE-Züge an den Gotthard kamen, waren die Dieseltriebwagen schlicht zu schwach und zu klein für die Strecke. Auch die lange Talfahrt stellte ein grosses Problem dar. Hier kamen daher die elektrischen Züge der Schweizerischen Bundesbahnen SBB zum Einsatz.

Später gab es sogar

TEE-Züge,

die mit

Lokomotiven der SBB geführt wurden. Man

wechselte wieder Lokomotiven, obwohl man das eigentlich gar nicht mehr

wollte. Doch noch etwas änderte mit der neuen Staatsbahn. Das durch den Staat geschützte Unternehmen musste seine Triebfahrzeuge und Wagen im eigenen Land bestellen. Das war nicht nur bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB so, sondern bei den meisten Staatsbahnen. Damit wurde die Industrie im Land unterschützt und Arbeitsplätze geschaffen. Ausländische Hersteller wurden daher nicht berücksichtigt.

Jedoch wurde mit den neuen Bedingungen und

dank der neuen Technik die Angelegenheit grundsätzlich verändert.

Ausländische Hersteller konnten nun auch den schweizerischen Bundesbahnen

SBB

Lokomotiven anbieten und verkaufen.

Die

Staatsbahn

wurde von der Pflicht im eigenen Land zu bestellen, entbunden. Daher kamen

Hersteller mit ihren Lokomotiven und führten Versuchsfahrten aus. So

sollte die neue Lokomotive dem zukünftigen Kunden präsentiert und

angeboten werden.

Solche Fahrten gelten von den Vorschriften

her, als Versuchsfahrten. Diese Versuchsfahrten mit ausländischen

Lokomotiven kamen somit an den Gotthard,

jedoch tauchten die Lokomotiven überraschend spät auf. Wir werden sehen,

dass hier der Lötschberg etwas anders war, denn diese Strecke wurde immer

wieder für solche Versuche herangezogen. Wir betrachten jedoch nun die

Versuche am Gotthard, denn diese gab es auch und daher dürfen sie nicht

fehlen. |

||||||

|

Versuchsfahrten |

||||||

|

Wenn wir eine Strecke für Versuchsfahrten

benutzen wollen, müssen wir uns ansehen, was diese Strecke so speziell

macht, dass wir Versuche in einem fremden Land durchführen. Die meisten

Triebfahrzeuge müssen schliesslich nicht in jedem Land alle grundlegenden

Versuche machen. Trotzdem muss die Gotthardstrecke Attribute haben, die

man nicht an anderen Orten findet. Nur, was macht diese Strecke denn so

speziell?

Wer oben ist, muss bekanntlich wieder

hinunter kommen. Hier beginnen nun die speziellen Punkte der

Gotthardstrecke. Die

Südrampe

besitzt ein durchschnittliches Gefälle von über 20‰.

Die Länge zwischen Airolo und Bodio beträgt dabei 39 Kilometer.

Vergleichbare Strecken gibt es bei

Normalspurbahnen

nicht mehr. Auch bei

Schmalspur

gibt es nicht viele Strecken, die diesen Wert übertreffen. Daher ist

dieser Abschnitt für Bremsversuche wie geschaffen.

Wenn es jedoch auf einer Strecke kaum freie

Kapazitäten für die planmässigen Züge gibt, hat es schlicht keinen Platz

für

Testfahrten. Dann nützen solche extremen Eckwerte wenig. So kam es,

dass lange Zeit kaum Versuchsfahrten am Gotthard beobachtet werden

konnten. Führte man solche Fahrten aus, nahm man die eigenen

Triebfahrzeuge, denn diese mussten schliesslich auch getestet werden.

ausländische Fahrzeuge hatten es daher schwer. Die Gefälle auf der Strecke sind bei Wagen wichtiger, als bei Lokomotiven. Die Bremsen der Wagen können so auch auf ihre Leistung überprüft werden. Daher gab es immer wieder Versuche mit Wagen, die jedoch mit eigenen Lokomotiven bewegt wurden. Ausländische Lokomotiven kamen erst später an den Gotthard. Trotzdem wollen wir die bei Versuchsfahrten eingesetzten Lokomotiven ansehen. Wir unterteilen diese in Dampf-, Diesel- und elektrische Lokomotiven.

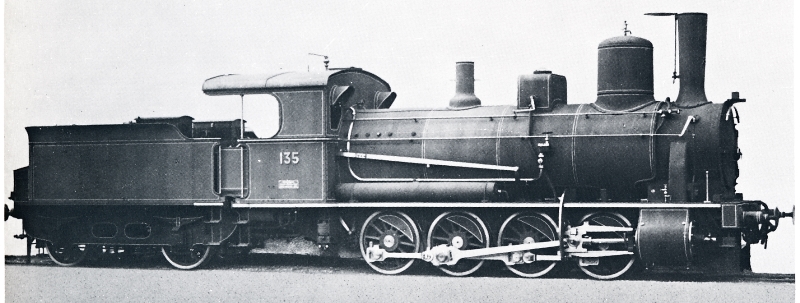

Dampflokomotiven kamen im Rahmen von

Versuchsfahrten nur mit den eigenen

Lokomotiven

vor. Eine Dampflokomotive ist auf ihren Einsatz abgestimmt worden. So

hatten die Lokomotiven der Gotthardbahngesellschaft kleine

Räder.

Dadurch stieg die

Zugkraft.

Jedoch sank die Geschwindigkeit der Lokomotive. Im Ausland hatte man aber

schnell fahrende Lokomotiven im Einsatz, die am Gotthard kaum eingesetzt

werden konnten.

Die gleich aufgebaute

Dampfmaschine

konnte aber eine viel grössere

Zugkraft

erzeugen. Genau das war am Gotthard gefragt, denn die Geschwindigkeit war

nicht so wichtig. Ausländische

Lokomotiven konnten hier nicht

mithalten.

Daher sind keine ausgedehnten Versuche mit

ausländischen Dampflokomotiven bekannt. Das änderte sich auch nicht mit

der Verstaatlichung der Gotthardbahn

und den schweizerischen Bundesbahnen SBB. Die

Lokomotiven für die

Gotthardbahn waren zu speziell. Zwar setzten die

Staatsbahnen

schnellere Lokomotiven ein, aber mit 100 km/h war man weit unter dem

Ausland, so dass ausländische Lokomotiven nicht an den Gotthard kamen.

Selbst die

Lokomotiven der

Gotthardbahngesellschaft

verschwanden nach der Elektrifizierung sehr schnell von der Bildfläche.

Die langsamen Lokomotiven der Gotthardbahngesellschaft konnten im

Flachland nicht verwendet werden. Die hohe

Zugkraft

war zwar gewünscht, jedoch lag die

Höchstgeschwindigkeit

unter den anderen Modellen der Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Das zeigt

deutlich auf, wie speziell die Dampflokomotiven waren und dass man solche

Lokomotiven kaum auf anderen Strecken verwenden konnte.

Damit wechseln wir nun zu den elektrischen

Lokomotiven. Diese lösten am

Gotthard schon sehr früh die Dampflokomotiven ab. Andere Länder setzten zu

dieser Zeit immer noch auf Dampflokomotiven. Diese hätten jetzt mit den

Dampflokomotiven der

Gotthardbahn

mithalten können, jedoch nicht mehr mit den neuen elektrischen

Lokomotiven, die wahrlich gigantisch anmutende

Leistungen

erbrachten.

Daher überrascht es nicht, dass anfänglich

nur die eigenen elektrischen

Lokomotiven getestet wurden.

Fremde Lokomotiven, auch von anderen Bahnen in der Schweiz, waren selten

am Gotthard zu Gast. Zudem gab es nun auch die

Lötschbergstrecke

und auch dort wurden ebenfalls elektrische Lokomotiven verwendet, die mit

jenen des Gotthards durchaus mithalten konnten. Doch nun zu den

elektrischen Lokomotiven aus dem Ausland. |

||||||

|

Elektrische Lokomotiven |

||||||

|

Jahr |

Bahn |

Fahrzeug |

Bemerkungen |

|||

|

1994 |

Siemens |

127‘001-6 |

Im Rahmen der Präsentation der

Lokomotive befuhr die Lokomotive als

Versuchsfahrt den Gotthard am 11. Februar 1994. Die meisten

Versuche fanden jedoch auf anderen Strecken statt. So blieb es bei

dieser Fahrt. |

|||

|

1997 |

FS |

E 412'002 | Die neue

Mehrsystemmaschine der FS, die auch unter dem Namen

Brennerlokomotive bekannt wurde, absolvierte die

Testfahrten unter

15 Kilovolt

Wechselstrom am Gotthard. Kommerziell eingesetzt wurde

sie jedoch am Brenner. |

|||

|

2001 |

DB |

185'001 |

Zusammen mit der baugleichen

Lokomotive 185'003

absolvierte diese Maschine der DB erste Versuchsfahrten in der

Schweiz. Damit sollte geprüft werden, ob diese

Mehrsystemlokomotive international eingesetzt werden kann. |

|||

|

2001 |

DB |

BR 403 | Der

ICE 3 wurde für Erwärmungsfahrten auf der

Südrampe eingesetzt.

Planmässig war der

Triebzug jedoch nicht für einen Einsatz in der

Schweiz und damit am Gotthard, vorgesehen. Man nutzte lediglich

das lange Gefälle der Südrampe. |

|||

|

2003 |

SNCF |

437'001 | Die neue

Dreisystemlokomotive

der SNCF wurde am Gotthard im Rahmen der

Zulassungsfahrten für die Schweiz eingesetzt. Die

Lokomotive wurde anschliessend jedoch auf der Strecke Basel –

Buchs SG eingesetzt. Einen planmässigen Einsatz am Gotthard gab es

jedoch nicht. |

|||

|

2003 |

Siemens | ES 64 F4 | Die

Zulassungsfahrten der ES 64 F4 001 (BR 189) in der Schweiz führte

die

Lokomotive auch an den Gotthard und weiter in Richtung

Italien. Ähnlich, wie die Lokomotive der DB, wollte man eine

international einsetzbare Lokomotive für den

Güterverkehr. |

|||

|

2004 |

Bombardier | TRAXX 140 AC |

Bei der Maschine handelt es sich um eine

Weiterentwicklung der BR 185, die am Gotthard schon getestet

wurde. Die Veränderungen an der

Lokomotive wurden daher am

Gotthard erneut erprobt und überprüft. |

|||

|

2006 |

SNCF |

TGV - POS |

Der französische

TGV

für die

Verbindung Paris – Basel – Zürich HB

absolvierte in der Schweiz seine

Zulassungsfahrten. Dabei befuhr

er mehrere Strecken in der Schweiz. Dazu gehörte auch die

Südrampe

der Gotthardstrecke. |

|||

|

2008 |

DB |

BR 401 |

Ein verkürzter

Triebzug

ICE 1 der DB befuhr die

Gotthardstrecke im Rahmen von diversen Abnahmefahrten. Dabei ging

es in erster Linie um die Einrichtungen der

ETCS

Zugsicherung. Der

Zug fuhr früher schon einmal in voller Länge nach Flüelen. |

|||

|

Bei Versuchsfahrten mit

elektrischen

Lokomotiven, geht es auf der Gotthardstrecke oft darum, wie

sich eine Lokomotive unter langen Einsätzen an der

Leistungsgrenze bewährt. Die Steigungen und Gefälle dieser Bergstrecke beanspruchen

Fahrzeuge oft sehr stark und das sollte bei Versuchsfahrten überprüft

werden. Deshalb sind gerade die Hersteller von neuen international

vermarkteten Lokomotiven an Fahrten auf dieser Strecke interessiert. Nur

wenige werden dabei auch kommerziell eingesetzt. Mit dem

Depot

Erstfeld

steht zudem unmittelbar bei der

Bergstrecke ein Unterhaltsstandort für

allfällige Anpassungen oder Veränderungen in unmittelbarer Nähe bereit.

Gerade die aus Deutschland kommenden Hersteller schätzen den

deutschsprachigen Standort, der auch über Personal verfügt, das die

italienische Sprache spricht. Gerade dieser Punkt zeigte sich schon früher

mit eigenen

Lokomotiven als grosser Vorteil. Solche Versuche belasteten

die Strecke mit ausserordentlichen Halten und den anschliessenden

Anfahrversuchen zusätzlich. Daher sind Versuchsfahrten mit elektrischen

Lokomotiven am Gotthard selten. Trotzdem sind im Lauf der Jahre viele

Interessante Fahrzeuge an den Gotthard gekommen. Einige davon werden wir

später bei den kommerziellen Einsätzen wieder kennen lernen. Andere

schafften es jedoch nie mehr an den Gotthard. Es fehlen uns nur noch die

Diesellokomotiven. Diese

Lokomotiven kamen am Gotthard ebenfalls zum

Einsatz und dabei hatten diese Fahrten oft weniger die spätere

Zulassung

zum Ziel. Vielmehr führten die Dieseltriebfahrzeuge Messfahrten für die

Infrastruktur durch. Trotzdem es waren immer wieder ausländische

Fahrzeuge, die hier nicht vergessen werden dürfen, denn es gab diese Fahrt

immer wieder.

|

||||||

|

Diesellokomotiven |

||||||

|

Jahr |

Bahn |

Fahrzeug |

Bemerkungen |

|||

|

div. |

Diverse |

Diverse |

Die einzelnen Fahrzeuge der auf die Untersuchung mit Ultraschall

spezialisierten Unternehmen lassen wir weg. Hier wurden

ausländische

Triebwagen verwendet, weil es in der Schweiz keine

solchen Fahrzeuge gab und man nur so die Messungen durchführen

konnte. |

|||

|

2008 |

DB |

VT 612 |

Mit dem VT 612 kam ein thermisch geführtes Fahrzeug

am Gotthard zu mehreren Fahrten. Die Fahrten dienten der Erfassung

von wichtigen Daten für den Einsatz von

Neigezügen. Der Zug

verbrachte seine Nachtlager im

Depot Erstfeld. |

|||

|

Mit den Fahrzeugen, die mit

Dieselmotoren angetrieben werden, haben wir die Betrachtung der Versuche

abgeschlossen. Jedoch bleiben uns noch ein paar Worte zu diesen Einsätzen

und der Tatsache, dass dafür

Diesellokomotiven, respektive

Dieseltriebwagen verwendet wurden. Beginnen werden wir mit den Messfahrten

der diversen ausländischen Firmen, denn diese hatten einen eigenen

Charakter, so dass es spannend wird.

Diese Firmen verwendeten dabei

Dieseltriebwagen, da diese überall in Europa unabhängig der

Fahrleitung

eingesetzt werden konnten. Die

Spannungen der jeweiligen Fahrleitungen

spielten daher keine Rolle. So konnte man unabhängig messen und die Anlagen schnell prüfen. Zumindest schneller, als von Hand. Diese Triebwagen befuhren die Strecken in der Schweiz in eigener Kraft und untersuchten dabei die Schienen auf Fehler. Bedient wurden diese Fahrzeuge

vom jeweiligen Personal. Die notwendigen Vorschriften und Kundigkeiten

vermittelte immer ein Lokführer der schweizerischen Bundesbahnen SBB.

Zusätzlich war ein weiterer Mitarbeiter dabei, der die Strecke technisch

gut kannte. Mittlerweile sind jedoch

die Vorschriften verschärft worden, so dass diese Fahrten nicht mehr

zugelassen sind. Diese Vorschriften sind bei der

Zugsicherung zu suchen,

denn ein Fahrzeug muss im Land über die vorhandenen Zugsicherungen

verfügen. Daher wurden eigene

Lokomotiven vorgespannt und die

Triebwagen galten als

Anhängelast. Heute kommen jedoch andere Lösungen mit

speziellen Wagen zur Anwendung, so dass die

Triebwagen selten verwendet

werden.

Ähnlich sieht es mit dem VT 612 aus. Hier liegt

jedoch eine beschränkte

Zulassung für die Schweiz vor, so dass der

Triebwagen verwendet werden konnte. Doch damit kommen wir zu den

kommerziellen Einsätzen, denn die bisherigen Fahrten wurden von den

schweizerischen Bundesbahnen SBB bezahlt. Was bei den folgenden

Lokomotiven nicht mehr der Fall ist. Vielmehr verkehren diese

Triebfahrzeuge im freien Netzzugang für andere Unternehmen, aber auch für

die SBB.

|

||||||

|

Kommerzielle Einsätze |

||||||

|

Mit den kommerziellen Fahrten am Gotthard kommen wir

in die moderne Zeit der Eisenbahn. Die meisten Strecken in Europa wurden

mit einer

Fahrleitung versehen und in der Schweiz wurde der freie

Netzzugang für Bahnen im

Güterverkehr eingeführt. Für die beiden Strecken

bedeutete das, dass sie in einem internationalen Korridor lagen und dass

sich hier der Wettbewerb deutlich zeigen könnte. Nur, wie wirkte sich das

auf die

Lokomotiven aus?

Mittlerweile wurden nur noch elektrische

Lokomotiven

verwendet. Die anderen Modelle konnten der modernen Traktion mit

elektrischen Lokomotiven nicht mehr folgen und kamen daher am Gotthard

nicht mehr zum Einsatz. Zwar konnten die

Diesellokomotiven bei der

Anfahrzugkraft noch mithalten, sie verloren jedoch viel an

Geschwindigkeit. Die war aber gefragt, denn die stark belastete Strecke

musste schnell befahren werden können.

Lokomotiven, die am Gotthard eingesetzt werden,

verfügen über hohe

Zugkräfte. Daher werden hier moderne Lokomotiven

verwendet. Diese verfügen zusätzlich über

Vielfachsteuerung und können in

mehreren Ländern eingesetzt werden. Das macht die Lokomotiven sehr

vielseitig einsetzbar. Jedoch beschränkt sich die Sache meistens auf den

Güterverkehr, denn dort sind solche

Leistungen üblich. Daher auch dieser

Abschnitt mit den kommerziellen Fahrten am Gotthard.

Kleinere

EVU können sich kaum eigene

Lokomotiven

leisten, daher greifen diese auf Lokomotiven zurück, die bei speziellen

Firmen gemietet werden können. Diese Lokomotiven gehören dann meistens zum

Bild vor den Zügen am Gotthard. Diese Fahrten zeigen klar, dass der

moderne Verkehr viele spezielle Lösungen bringt. Daher folgen nun

ausschliesslich Fahrzeuge, die über eine in der Schweiz gültige

Zulassung

verfügen und die mit Lokomotiven in der Schweiz vergleichbar sind.

In der folgenden Tabelle, werden nicht mehr alle

Bahngesellschaften aufgeführt. Vielmehr wird hier auf die speziellen

Fahrzeuge Rücksicht genommen. Die einzelnen

EVU setzen oft Maschinen

gemeinsam ein und diese würden dann die Tabelle unübersichtlich werden

lassen. Vielmehr kümmern wir uns um die

Lokomotiven und

Triebzüge, die aus

dem Ausland kommen am Gotthard eingesetzt werden. Dabei gibt es besondere

Überraschungen.

|

||||||

|

Jahr |

Bahn |

Fahrzeug |

Bemerkungen |

|||

| 2001 |

DB |

|

Die Züge der DB sind ausschliesslich mit

Lokomotiven der Baureihe 185 bespannt. Diese Lokomotiven

entsprechen den Lokomotiven

Re 482

der schweizerischen

Bundesbahnen SBB. Daher sind die Lokomotiven der SBB hier genau

beschrieben. |

|||

|

2003 |

Siemens | ES 64 F4 | Die Lokomotive

verkehrt oft als gemietete

Lokomotive am Gotthard. Das einzige

EVU, das dabei eigene Lokomotiven dieses Typs einsetzt, ist

SBB Cargo, die mit den

Re 474 baugleiche Lokomotiven besitzt. |

|||

| 2003 |

Siemens | ES 64 U2 | Die für die ÖBB entwickelte

Lokomotive 1116,

wird am Gotthard von kleineren

EVU eingesetzt. Dabei kommen

ausschliesslich gemietete Lokomotiven zum Einsatz. Die Lokomotiven

sind entweder gelb oder schwarz. |

|||

|

2004 |

Bombardier | TRAXX F140 MS | Die aus der BR 185 weite entwickelte

Lokomotive TRAXX

F140 MS wird als Mietlokomotive eingesetzt.

SBB Cargo verwendet die baugleichen Lokomotiven

Re 484. Damit kommen

auch solche Lokomotiven zum Einsatz. |

|||

|

Einige Punkte beim kommerziellen Einsatz müssen näher

betrachtet werden. Besonders die

Triebzüge

ETR 470 und ETR 610 haben eine

spannende Geschichte hinter sich. So wurden diese Fahrzeuge nach

italienischem Muster bezeichnet und von der durch die Bahnen SBB und FS

gegründete Tochterfirma Cisalpino AG gekauft. Die Züge verfügen über

Neigetechnik und sollten die internationale Reise über den Gotthard

verkürzen.

So führten die permanenten

Verspätungen der Züge zur

Auflösung der Firma Cisalpino AG. Die der Firma gehörenden

Triebzüge

ETR 470 und ETR 610 wurden dabei unter den beteiligten beiden Bahnen

aufgeteilt. Die schweizerischen Bundesbahnen SBB kamen so zu Triebzügen

ETR 470 und ETR 610. Später beschaffte die SBB sogar noch eigene ETR 610

um die ETR 470 zu ersetzen. Die Züge bekamen sogar den Anstrich der

jeweiligen

Staatsbahnen und waren das als deren Züge zu erkennen. Damit gehören die Züge in den Kreis der einheimischen Fahrzeuge und haben eine genauere Betrachtung verdient. Diese beiden eigetnlich ausländischen Züge werden deshalb hier nicht näher erwähnt und werden in zu gegebener Zeit in eigenen Seiten genauer vorgestellt werden. Schliesslich ist nicht die Bezeichnung, sondern der Besitzer für die Wahl der genauen Vorstellung massgebend. Das gilt auch für die ETR 470 und ETR 610. Wobei letztere auch als RABe 503 bezeichnet werden.

Einfach gestalten sich die

Lokomotiven, denn

eigentlich gibt es nur drei Typen die verwendet werden. Das sind die von

Bombardier gelieferte BR 185 / TRAXX F140 MS und die beiden von

Siemens

gelieferten Lokomotiven ES 64 F4 und ES 64 U2. Gerade diese Tatsache

zeigt, wie wenige Lokomotiven international eingesetzt werden können. Die

Vielfalt der Lokomotiven sank dabei, denn kleinere

EVU entwickelten keine

neuen Lokomotiven, sondern mieteten diese einfach.

Jedoch können ab und zu auch

Fahrzeuge beobachtet werden, die geschleppt verkehren. Dabei handelt es

sich oft um Fahrzeuge, die dem Empfänger zugeführt werden. Aber, wie schon

erwähnt, solche Fahrzeuge gelten in der Schweiz als

Anhängelast und werden

daher hier nicht geführt. Jedoch befuhr ein FLIRT, der für das Südtirol bestimmt, war die Strecke über den Gotthard in eigener Kraft. Das obwohl er hier nicht aufgeführt wurde. Der Grund lag in der fehlenden Zulassung für Österreich und Bauarbeiten an der Arlbergstrecke. Deshalb musste der Fahrweg über den Gotthard gewählt

werden. Es handelte sich weder um eine Versuchsfahrt, noch wurde der

Triebzug kommerziell eingesetzt. Sie sehen, es gibt immer wieder spezielle

Fahrten auf der Gotthardstrecke. Es kamen jedoch auch andere

Fahrzeuge, wie ausländische Dampflokomotiven auf der Gotthardstrecke zum

Einsatz. Diese Fahrten erfolgten aber meistens im Rahmen von

Feierlichkeiten oder als Notalgiefahrten. Es kam aber auch zu speziellen

Fahrten, die für Filmaufnahmen getätigt wurden. Dabei muss jedoch erwähnt

werden, dass für solche Fahrten oft der historische Hintergrund fehlt.

Trotzdem werde ich diese hier aufführen, denn auch sie gehören zu den

Fahrten mit ausländischen Fahrzeugen.

|

||||||

|

Film- und Nostalgiefahrten |

||||||

|

Speziell sind Eisenbahnen

in Filmen immer wieder. Brauchen Sie ein paar Beispiele? Gut, dann kennen

Sie sicherlich den Film, bei dem ein Hubschrauber einem modernen Zug in

den

Tunnel folgt. Es stellt sich die Frage, wo bei dem elektrisch

betriebenen Zug die

Fahrleitung ist und das Wunder der kleinen Rotoren des

Hubschraubers. Das reicht nicht? Sehen Sie sich Filme an, denn oft wird

bei den Eisenbahnen getrickst und so finden wir plötzlich eine

FS-Lokomotive in Berlin oder Zürich. Sie sehen, es gibt Tricks,

die in den Filmen erkannt werden, aber auch solche, die kaum auffallen.

Doch, wie entstanden solche Filme? Oft wurde einfach der

Bahnhof

umgetauft. Andere

Bahnlinien wurden schlicht geografisch verschoben und

landeten auf anderen Kontinenten. Die Vielfalt der verwendeten Tricks ist

dabei kaum zu erfassen. Sie werden aber schnell erkennen, dass man

wirklich zu besonderen Lösungen greift. Doch es geht noch schlimmer, denn

was ist, wenn eine Bahnlinie ein Jubiläum feiert?

Niemand erinnert sich dabei an die schweren

Zeiten der

Bahnlinie und besonders bei

Nebenbahnen, an deren drohende

Stilllegung. Man geniesst es, sich in die alten Zeiten zurückzuversetzen.

Daneben präsentiert man natürlich voller Stolz den neusten Fahrzeugpark. Das natürlich auch, wenn die Fahrzeuge auf der Strecke kaum zu sehen sein werden. Ist ja klar, man will seinen Stolz der Öffentlichkeit präsentieren. Die nagelneuen Nahverkehrszüge fahren mit den Reisezügen und lassen die Leute spüren, wie der Nahverkehr ebenfalls aussehen könnte. Am Tag nach der Feier setzt man natürlich wieder die alten Fahrzeuge ein. Feiert jedoch eine Strecke, wie die Gotthardbahn ein Jubiläum, streiten sich die Bahnen auf der halben Welt, wer zu dem Fest reisen darf und wer nicht. Natürlich nimmt man dazu die Dampflokomotiven der Heimat mit und stellt sie auch aus. Das, obwohl

wir nun wissen, dass es auf der

Gotthardbahn kaum oder gar nicht zu

solchen Einsätzen kam. Man will, koste es was es wolle, an dem Fest dabei

sein. So kamen ausländische

Lokomotiven an den Gotthard, die es dort noch

nie gab. Es kommt so zu Nostalgiefahrten, die jeder Realität

widersprechen und die oft, wie wir noch sehen werden, zu Problemen führen.

Trotzdem, die Fahrzeuge wurden auf der Gotthardstrecke eingesetzt und

sollen hier erwähnt werden, auch wenn der historische Aspekt nicht immer

oder gar nicht stimmt. Ändern können wir es nicht, auch wenn uns viele

Punkte abschrecken. Neu nennt man solche Fahrten einen Besuch. Die Kunden

kommen so zu einem Erlebnis, das es nie gab. |

||||||

|

Jahr |

Bahn |

Fahrzeuge |

Bemerkungen |

|||

|

1990 |

FS |

685.196 |

Die Dampflokomotive wurde zwischen Melide und

Lugano für Filmaufnahmen eingesetzt. Wie gut das passte, können

Sie sich selber ausmalen. Denken Sie daran, dass der Dampfzug

unter einer

Fahrleitung verkehrte und dabei eine Strecke befuhr,

die von einer Autobahn begleitet wird. |

|||

|

1997 |

SNCF |

Die Grossdampflokomotive, die dem Klub Mikado 1244 gehört, befuhr anlässlich des 150 Jahr Jubiläums der schweizer Bahnen die Gotthardstrecke. In diesem Jahr als einzige Dampflokomotive in Alleinfahrt. Historisch gab es nie solche Einsätze. | ||||

|

2007 |

DR |

50 3673 |

Anlässlich der 125 Jahr Feier der Gotthardstrecke

befuhr die DR-Reko Dampflokomotive, die sich im Besitz von

Eurovapor befindet am 2. Juni 2007 die Gotthardstrecke. Auch sie

wurde elektrisch unterstützt und entbehrt jeder historischen

Korrektheit. Als die

Lokomotive gebaut wurde, gab es am Gotthard schon

lange keine Dampflokomotiven mehr. |

|||

|

2007 |

ÖBB |

1020 |

Ebenfalls zum 125 Jahr Jubiläum der Gotthardstrecke

fuhr das österreichische Gegenstück zur DB 194 am 7. und 8. Juli

über den Gotthard. Die Lokomotive wird oft einer eigentlichen

Krokodilbauweise zugeschlagen. Dabei handelt es sich wie bei der

Ce

6/8 II um eine

Gelenklokomotive, die jedoch vorher noch nie am

Gotthard war. |

|||

| 2007 |

CSD |

475.111 |

Die beiden Dampflokomotiven 498.022 und

475.111 reisten aus Tschechien zum am 8. und 9. September

stattfindenden Gotthardjubläum. Die Fahrt über die

Bergstrecke

wurde den beiden

Lokomotiven untersagt, so dass sie nur bis

Erstfeld fuhren und dort ausgestellt wurden. Man besuchte die

Gotthardbahn. |

|||

| 2007 |

DB |

01 1066 |

Mit den beiden

Lokomotiven der Reihe 01 wurde

ein unrühmliches Kapitel am Gotthard geschrieben. Bei der Fahrt

über den Gotthard wurden (wohl aus Spektakel) durch die beiden

Lokomotiven so dichte Rauchfahnen ausgestossen, dass die danach

verkehrende

Re 484 in einem

Tunnel

stecken blieb. Auch hier fehlte

jeder historische Hintergrund. |

|||

| 2011 |

SNCF |

241 A 65 |

Auch bei dieser

Lokomotive handelt es sich um

eine gigantische Dampflokomotive. Die Maschine verkehrte am

Gotthard anlässlich des Geburtstages. Man muss jedoch bedenken,

dass im

Depot Erstfeld ältere elektrische Lokomotiven standen.

Daher fehlte auch hier der historische Hintergrund. |

|||

|

Sie sehen, wie viele

Dampflokomotiven sich in den letzten Jahren am Gotthard bemüht haben. Die

meisten dieser

Lokomotiven sind von der Grösse her, um einiges grösser,

als die C 5/6 der schweizerische Bundesbahnen SBB, die als grösste

Dampflokomotive der Schweiz gilt. Blickt man bei den Lokomotiven auf die

Baujahre und vergleicht sie, erkennt man schnell, dass am Gotthard zu

dieser Zeit längst die elektrischen Lokomotiven den Betrieb übernommen

hatten.

Die Folgen sind

dann, dass die Behörden eine Sonderbewilligung erlassen müssen. Die Züge

dürfen dann keinen anderen Zügen begegnen, was wiederum zu betrieblichen

Problemen führt. So gesehen, sind fremdländische Dampflokomotiven immer

ein Problem. Die Geschichte der beiden Lokomotiven der Baureihe 01 zeigt deutlich, wie problematisch solche Schaulaufen mit einer nicht zur Strecke passenden Lokomotive sein kann. Die deutsche Schnellzugslokomotive im Gebirge passte irgendwie nicht so richtig ins Bild. So mussten zwei

Lokomotiven verwendet werden. Um den Fotografen zudem ein Spektakel bieten

zu können, rauchte man mit den Lokomotiven künstlich. Was sicher gute

Bilder gibt. Wenn man dann überlegt, dass die Gotthardbahngesellschaft, wegen unnötigem Qualmen in Tunnel, drakonische Strafen aussprach, fragt man sich, warum das 125 Jahre später kein Problem mehr sein sollte? Der Reisezug, der danach wegen dem Rauch im Tunnel stecken blieb, zeigte die Probleme deutlich auf. Wie wäre gewesen, wenn es wegen einer solchen Aktion zu Opfern unter den Reisenden gekommen wäre? Bei solchen Fahrten verfügt das bedienende Personal

nicht immer über die notwendige

Streckenkenntnis. Man weiss daher nicht,

wo die Probleme der Strecke zu finden sind. Moderne

Lokomotiven haben dann

ein Problem, das nicht mit Vorschriften verbessert werden kann. Die Folgen

waren klar, die Strecke wurde für alleine fahrende Dampflokomotiven

gesperrt. Büssen dürfen es nun die Fotografen, die die schönen Bilder

machten. Bei den elektrischen

Lokomotiven sind die Probleme nicht geringer. Auch diese wurden im Ausland

für den Betrieb im eigenen Land gebaut. Moderne Lokomotiven mussten an die

Schweiz angepasst werden, damit man sie einsetzen konnte. Bei den

ausländischen elektrischen Lokomotiven ist das oft nicht der Fall. Daher

sind auch hier viele Fragezeichen zu stellen, denn am schönsten ist eine

Lokomotive immer noch in ihrer Heimat, vor einem passenden Zug.

|

||||||

|

Versuche im Basistunnel |

||||||

|

Heute werden neue Strecken für schnelle Züge gebaut.

Da unterscheidet sich die Schweiz nicht sonderlich von den anderen

Ländern. Mit der NEAT und dem

Basistunnel am Gotthard erreichten solche

Strecken auch den Alpenraum. Da die betreibenden Bahnen oft nicht über die

passenden Fahrzeuge verfügen, müssen für die Fahrten andere

Lokomotiven

beigezogen werden. Das hat zur Folge, dass die schnellen Züge aus dem

Ausland kommen müssen.

Dort konnten die ersten Versuche im

Tunnel

stattfinden.

Erst später kamen dann die Versuche, die den ganzen Tunnel benötigten.

Jedoch war das Problem der lange Tunnel, denn mit 57 Kilometer übertraf er

alles Bisherige deutlich. Zudem wurden im Innern des Basistunnels Temperaturen erwartet, die klimatisch hohe Anforderungen an die Triebfahrzeuge stellen sollten. Gerade die schnelle Fahrt sollte zeigen, wie leistungsfähig Klimaanlage sind und was die Lokomotiven zu leisten vermögen. Die Fahrt

muss daher mit den passenden Fahrzeugen erfolgen. Die Vielzahl der im

Basistunnel eingesetzten ausländischen

Lokomotiven und

Triebwagen, war bei

den Versuchsfahrten daher nicht besonders gross. Zudem standen am Schluss

eigene Züge bereit. Sie haben richtig gelesen, am Schluss hatte man bei

den Versuchsfahrten die eigenen

Triebzüge verwendet. Die Sache ist

eigentlich klar, denn wer baut eine Strecke, auf der mit 250 km/h gefahren

werden kann und befährt sie dann nicht mit dieser Geschwindigkeit?

Niemand, denn man will den sich so bietenden Vorteil nutzen. Daher muss

man spezielle Züge für die neue Strecke anschaffen. Die erscheinen dann

meist kurz vor der Eröffnung. Am besten blicken wir zuerst auf die eingesetzten

ausländischen Fahrzeuge. Danach können wir dann einen Blick auf die

Einsätze und die einheimischen

Lokomotiven werfen. Sie werden sehen, dass

heute Versuchsfahrten auf neuen Strecken umfangreicher sind, als das noch

bei der Eröffnung der

Gotthardbahn im Jahre 1882 war. Man fährt heute

wesentlich schneller, was automatisch mehr Versuche mit sich bringt, als

früher.

|

||||||

|

Jahr |

Bahn |

Fahrzeuge |

Bemerkungen |

|||

|

Mit dem Abschluss der Versuchsfahrten im

Basistunnel

können wir uns ein paar Gedanken über die dabei eingesetzten Fahrzeuge

machen. Bevor wir damit beginnen können, benötigen wir ein paar Details

zur Strecke. So wird der 57 Kilometer lange

Tunnel

mit einer maximalen

Geschwindigkeit von 250 km/h befahren. Die kurzen Zufahrten dienen dabei

zur Beschleunigung des Zuges. Daher müssen speziell

Triebzüge für den

Hochgeschwindigkeitsverkehr verwendet werden. Zur Zeit des Baus gab es solche Fahrzeuge in der

Schweiz, aber es handelte sich um ausländische Baureihen, die von den

schweizerischen Bundesbahnen SBB gekauft wurden. Dazu gehörten die

Triebzüge

TGV und ETR 610. Beide Typen kamen durch die Zusammenarbeit zu

den schweizerischen Bundesbahnen SBB. Sie sehen, man hatte eigene Züge, so

dass faktisch kaum fremde Triebzüge verwendet werden mussten. Gerade diese Tatsache zeigt deutlich, dass man in der

Schweiz bis vor wenigen Jahren davon ausging, dass man maximal 200 km/h

fahren würde. Die

Triebzüge, die mit Geschwindigkeiten bis 250 km/h fahren

konnten, beschaffte man schlicht nicht. Kommt hinzu, dass die Strecke bei

den Versuchen noch schneller befahren wird, denn es gilt immer die

Höchstgeschwindigkeit plus 10%. Im

Basistunnel ergibt das eine

Geschwindigkeit von 275 km/h. Weiter nach der Inbetriebnahme

|

||||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | ||||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | |||

|

Copyright 2015 by Bruno Lämmli Erstfeld: Alle Rechte vorbehalten |

||||||

Mit

der

Mit

der

Zuerst

haben wir die Steigungen. Diese steilen Abschnitte stellen an

Zuerst

haben wir die Steigungen. Diese steilen Abschnitte stellen an

Wenn

Sie die

Wenn

Sie die  Die

Die

Die bei den Versuchen nicht

erwähnte Baureihe ES 64 U2 von

Die bei den Versuchen nicht

erwähnte Baureihe ES 64 U2 von

Eigentlich passiert bei

solchen Anlässen nicht viel. Die betreibende Gesellschaft sucht

verzweifelt nach einem alten Fahrzeug, das dann die vergangene Zeit

symbolisieren kann. Das erfreut die Besucher, die so in der Nostalgie der

Strecke schwelgen können.

Eigentlich passiert bei

solchen Anlässen nicht viel. Die betreibende Gesellschaft sucht

verzweifelt nach einem alten Fahrzeug, das dann die vergangene Zeit

symbolisieren kann. Das erfreut die Besucher, die so in der Nostalgie der

Strecke schwelgen können. Viele der ausländischen

Dampflokomotiven mussten seinerzeit vergrössert werden, damit die grossen

Viele der ausländischen

Dampflokomotiven mussten seinerzeit vergrössert werden, damit die grossen

Der

Der