|

Steuerung des Triebwagens |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Mittlerweile ist es hinlänglich bekannt, dass man auf elektrischen

Triebfahrzeugen

ein eigenes Stromnetz installieren muss. Das war auch jetzt nicht anders

zu erwarten. Bei den hier vorgestellten

Triebwagen

wurde daher ebenfalls ein als

Steuerstromnetz

bezeichnetes

Bordnetz aufgebaut. Dieses hatte die Aufgabe, grundlegende

Funktionen bereit zu stellen. Dieses Netz funktionierte jederzeit und von

der

Fahrleitungsspannung

unabhängig.

Die Versorgung dieses

Bordnetzes erfolgte mit

Gleichstrom.

Nur bei dieser Stromart war es damals möglich, leistungsfähige Speicher zu

erstellen. Die dabei verwendeten Modelle gaben letztlich vor, welche

Spannung

beim Bordnetz zu erwarten war. Grosse Überraschungen wird es nicht geben,

denn die Vorgaben der BLS-Gruppe

waren klar definiert. So mussten Kombinationen der Steuerung mit anderen

Fahrzeugen möglich sein.

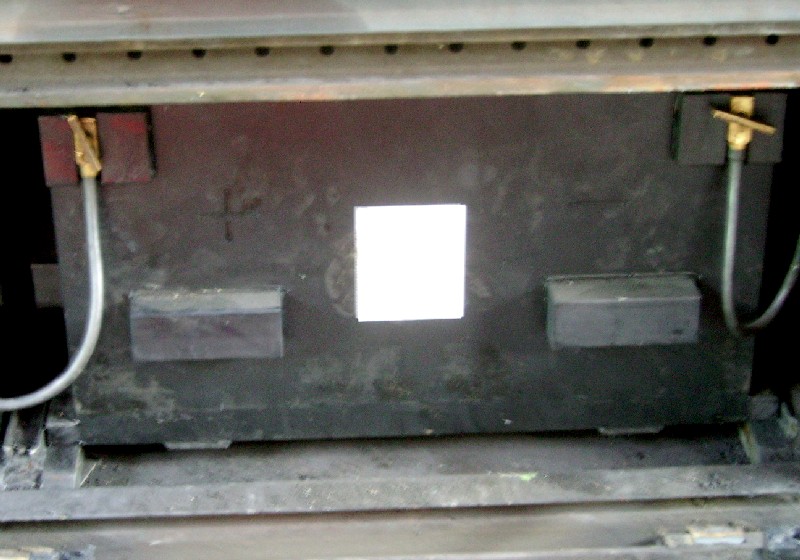

Der Vorteil dieser Nasszellen war, dass sie hohe

Ströme

liefern konnten und dass sie sehr leicht geladen werden konnten. Als

Nachteile wurden das Gewicht und die Bildung von Knallgas aufgeführt. Gerade das Gewicht stellte hohe Anforderungen an den Einbau. Daher wurden die Batterien unter dem Wagenkasten in einem eigenen Fach montiert. In jedem Batteriekasten konnten zwei solcher Bat-terien über den Deckel und den dort vorhandenen Gleitbahnen eingeschoben werden.

Da diese Lösung bei jeder Hälfte vorhanden war, konnte man bei

Triebwagen

insgesamt vier solcher

Batterien

montieren. Jeweils die zwei in einem Kasten untergebrachten Batterien wurden in Reihe geschaltet. Damit war die Spannung klar.

Jede dieser genormten

Bleibatterien

hatte eine

Spannung

von 18

Volt.

Durch die Schaltung von zwei solchen

Batterien

wurde mit 36 Volt letztlich die

Gleichspannung

für das

Bordnetz erreicht. Damit hatten wir eine unterbruchsfreie

Stromversorgung für das Steuerstromnetz des

Triebwagens

erhalten.

Damit diese

Batterien

immer mit der vollen Kapazität zur Verfügung standen, mussten diese im

Betrieb wieder geladen werden. Hier wurde nun ein Vorteil der Batterien

genutzt. War die anliegende

Spannung

höher, als jene der Batterien, wurde automatisch eine Ladung derselben

erreicht. Damit war es möglich, das

Bordnetz über die elektrische

Ausrüstung zu versorgen und gleichzeitig ohne spezielle Einrichtungen die

Batterien zu laden.

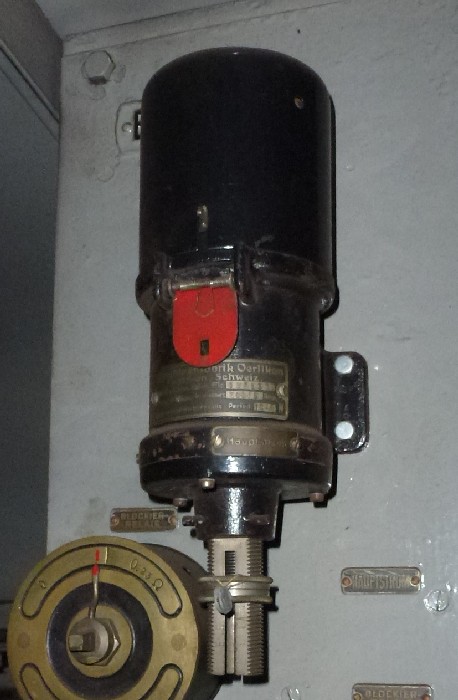

Zudem war trotz geringerem Gewicht dieser

Ladege-räte

eine höhere

Leistung

vorhanden. Nebeneffekt war, dass bei abgestellter

Ventilation

auch das leise Summen eines

Umformers

verschwunden war. Damit hatte man ein stets bereitstehendes und von der Fahrleitungsspannung unabhängiges Bordnetz erhalten. Das bedeutete aber auch, dass bei vielen Funktionen elektrische Signale verwendet wurden.

Diese Lösung wurde hier,

im Gegensatz zu früheren Fahrzeugen, konsequent verwendet. Nur so war der

Triebwagen

technisch auch in der Lage, von einem

Steuerwagen

oder von einem anderen Triebwagen aus, bedient und gesteuert zu werden.

Beim bedienten

Triebwagen

erfolgte die Steuerung, wie die Bedienung, ab einem der beiden

Führerstände.

Dort wurden die benötigten Befehle an die Steuerung erteilt. Die Position

von

Schaltautomaten

und

Sicherungen,

konnte man hingegen zentral wählen, so dass diese nicht an die

Führerstände gebunden waren. Das sorgte dafür, dass diese dort eingebaut

wurden, wo der notwendige Platz vorhanden war. Das war, wie könnte es

anders sein, der

Maschinenraum.

Die grundlegende Aufgabe der Steuerung war die Bereitstellung der

für die Funktion des

Triebwagens

erforderlichen Aufgaben und deren Überwachung. Dazu gehörte zum Beispiel

auch, dass die Signale zum Heben des

Stromabnehmers

und zum Einschalten des

Hauptschalters

übertragen werden mussten. Damit sorgte eigentlich die Steuerung selber

dafür, dass das für sie wichtige

Bordnetz vom

Ladegerät

gestützt wurde.

Der

Hauptschalter

ist ein gutes Beispiel für die Aufgaben der Überwachung. Wurde dieser

eingeschaltet, gelangte die hohe

Spannung

der

Fahrleitung

auf das Fahrzeug. Das konnte nun aber dazu führen, dass es zu einem

folgenschweren Defekt am Fahrzeug kommen könnte. Die Energie reichte dabei

durchaus um das Fahrzeug in Brand zu setzen. Damit das nicht passierte,

wurde der Hauptschalter durch die Steuerung überwacht.

Natürlich wäre die Liste länger, aber wichtig war, dass nicht alle

Relais

gleich auf den

Hauptschalter

wirkten und es zum Teil Relais gab, die gar nicht zum Hauptschalter

gehörten. Nicht nur technische Funktionen wurden durch die Steuerung überwacht. Auch das Bedien-personal war einer gewissen Kontrolle durch die Steuerung unterworfen. Dazu gehörte die auf dem Triebwagen eingebaute Sicherheitssteuerung.

Diese arbeitete mit zwei unterschiedlichen Programmen und

reagierte auf die zurückgelegte Distanz. Sie war bei Fahrzeugen mit

sitzender Bedienung vorgeschrieben und seit Jahren dem Personal bekannt. Wurde das Pedal nicht bedient, weil es beispielsweise dem Lokführer schlecht ging, reagierte die Einrichtung nach 50 Metern. Es erklang nun ein Warnton, der das Personal auf das Versäumnis aufmerksam machen sollte.

Erfolgte keine Reaktion, die mit dem Drücken des

Pedals

bestätigt wurde, erfolgte nach weiter-en 50 Metern die

Zwangsbremsung.

Gleichzeitig wurde der

Hauptschalter

ausgeschaltet und so die

Zugkraft

unterbunden. Der Zug kam daher zum Stillstand. Die Wachsamkeitskontrolle bestand aus einem etwas anderen Ablauf. Wurde während 1 600 Metern keine Handlung ausgeführt, wurde der als Langsamgang bezeichnete Vorgang eingeleitet. Auch jetzt erfolgte eine akustische Warnung mit einem veränderten Ton.

Wurde darauf auch nach 200 Metern nicht reagiert, wurde der

Triebwagen

ausgeschaltet und eine

Zwangsbremsung

eingeleitet. Auch jetzt kam der Zug zum Stillstand.

Mittlerweile kam die

Zugsicherung

nach

Integra-Signum

auch auf den Strecken der BLS-Gruppe

zur Anwendung. Diese von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB eingeführte

Einrichtung wurde daher zum Standard ernannt. Als direkte Folge davon,

musste auch die BLS-Gruppe ihre

Triebfahrzeuge

mit einer Zugsicherung ausrüsten. Bei den hier vorgestellten

Triebwagen

erfolgte das natürlich bei der Ablieferung durch die

Hauptwerkstätte

der BLS.

Wurde diese

Warnung

nicht mit dem Schalter quittiert, kam es zur

Zwangsbremsung.

Auch jetzt wurde natürlich auch der

Hauptschalter

ausgelöst und der Zug kam zum Stillstand. Eine

Haltauswertung

für

Hauptsignale

gab es hingegen nicht. Sowohl die Sicherheitssteuerung, als auch die Zugsicherung, konnten zurückgestellt werden. Nur so war eine Weiterfahrt des Zuges überhaupt möglich. Dabei musste die versäumte Handlung ausgeführt werden und zumindest die Sicherheitssteuerung korrekt bedient werden.

Die

Zwangsbremsung

löste sich wieder und der

Hauptschalter

konnte eingeschaltet werden. Angewendet wurde diese Rückstellung in erster

Linie bei der täglichen Prüfung.

Neben diesen grundlegenden Funktionen der Steuerung gab es noch

andere Aufgaben. In erster Linie handelte es sich um Einrichtungen, die

auch funktionieren mussten, wenn die Hochspannung nicht vorhanden war. Das

konnte zum Beispiel sein, da sich der

Hauptschalter

wegen einem

Kurzschluss

nicht einschalten liess. Um den Schaden zu suchen, benötigte man Licht,

denn solche Störung treten bekanntlich nur in der Nacht und in

Tunnels

auf.

Die

Beleuchtung

teilte sich in zwei Bereiche. So wurde die Innenbeleuchtung der Abteile

über die Steuerung geführt. Diese Beleuchtung war direkt an der

Batterie

angeschlossen worden. Damit stand sie teilweise auch zur Verfügung, wenn

der

Triebwagen

grundsätzlich ausgeschaltet war. In diesen Fällen war nur Personal

anwesend und das benötigte an anderen Stellen Licht, als das zum Beispiel

die Reisenden wünschten.

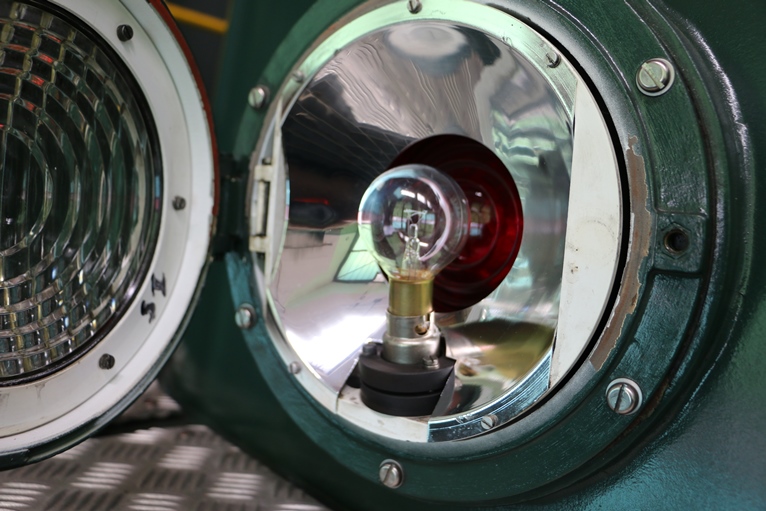

Gerade hier waren bis vor wenigen Jahren zahlreiche Signalbilder vorgesehen, die mit Vorstecktafeln erstellt wurden.

Mittlerweile waren diese Signalisationen verschwunden und die

Beleuchtung

deutlich einfacher ausgeführt. Je-doch veränderten neue

Signalbilder

die Lampen dieses

Triebwagens. Diese Dienstbeleuchtung wurde an den beiden Fronten angebracht. Dabei wurden die Lampen in der Form eines A montiert. Die obere Lampe, die bisher im Bereich des Daches montiert war, wurde leicht nach unten verschoben. Dadurch montierte man die Lampe in der Fronttüre.

Da neue Doppellampen verwendet wurden, konnte auf die zweite mit

rotem Licht verzichtet werden. Die Far-ben Weiss und Rot kamen von einer

Lampe.

Die beiden unteren über den

Puffern

montierten Lampen mit weissem Licht, wurden etwas grösser ausgeführt. Sie

konnten neben dem normalen Licht auch ein

Fernlicht

erzeugen und verhinderten deshalb die Doppellampen, wie sie oben montiert

war. Jedoch war die Lichtausbeute dieser

Scheinwerfer

so gering, dass am Tag das Fernlicht eingeschaltet werden musste, um

überhaupt die

Dienstbeleuchtung

des

Triebwagens

zu erkennen.

Jedoch verhinderten diese

Scheinwerfer,

dass die Lampen unten rot zeigen konnten. Das war besonders beim

regelmässig verwendeten

Zugschlusssignal nötig. Damit dieses

Signalbild

gezeigt werden konnte, war über beiden Lampen eine zusätzliche etwas

kleinere rote Lampe mit Sonnendach für das übliche Schlusssignal eingebaut

worden. Diese Lösung war neu, denn bisher verzichtete man bei der BLS-Gruppe

auf die zweite rote Lampe unten.

Einen sehr speziellen Teil der Steuerung stellte die

Vielfachsteuerung

dar. Mit Hilfe dieser Einrichtung war es möglich, die

Triebwagen

untereinander, oder ab einem

Steuerwagen

zu bedienen. Dabei waren durchaus beliebige Kombinationen möglich. Die

Funktion indes war eigentlich einfach, denn man verschob nur den

Führerstand

aus dem Fahrzeug. Die Signale für die Steuerung des Fahrzeuges wurden

einfach über ein Kabel übertragen.

Die einzige vorher beschriebene Funktion, die bei der

Vielfachsteuerung

nicht durch das Kabel übertragen wurde, war die

Zugsicherung.

Diese musste bekanntlich auf dem führenden Fahrzeug aktiv sein. Ein am

Schluss fahrender

Triebwagen

passierte die Signale oft in veränderte Stellung und hätte so zu Störungen

geführt. Daher wurde diese Einrichtung in diesem Fall von der Steuerung

überbrückt. Sie war, wenn das Fahrzeug ferngesteuert wurde, nicht mehr

aktiv.

Die bisher bei der BLS-Gruppe

verwendete Version der SAAS hatte dabei ein grosses Problem. Diese

funktionierte zwar sehr zuverlässig, auch wenn kaum Erfahrungen vorlagen.

Jedoch waren die neuen

Einheitswagen

der BLS-Gruppe zu diesem System nicht kompatibel. Der Grund lag beim

Kabel, denn die

Triebwagen

ABDe 4/8 und die Wagen hatten unterschiedliche Steckdosen erhalten. So war

klar, dass man diese

Vielfachsteuerung

nicht mehr verwenden konnte.

Damit konnten theoretisch auch Wagen der

Staatsbahn

in die

Pendelzüge

mit diesen

Triebwagen

eingereiht werden. Dabei waren die Funktionen

Beleuchtung,

Lautsprecheranlage

und Türschliessung auf klar definierten Leitungen gelegt worden. Da man bei der Vielfachsteuerung nach SAAS andere Protokolle verwendete, war diese Vielfachsteuerung nur mit den Steuerwagen der BLS-Gruppe und den entsprechend umgebauten Triebwagen kompatibel.

Der Bildung eines

Pendelzuges

mit

Einheitswagen

und

Steuerwagen

stand daher nichts mehr im Weg. Dabei mussten lediglich der Steuerwagen

und das

Triebfahrzeug

zusammenpassen. Die Wagen konnten frei gewählt werden. Gerade hier zeigte sich, dass eine Harmonisierung bei den Vielfachsteuerung durchaus sinnvoll gewesen wäre. Diese wurde auch umgesetzt, denn mit dem Umbau der anderen Triebwagen auf dieses Kabel, konnte man Kombinationen von ABDe 4/8 der unterschiedlichen Baulose erstellen.

Das war jedoch selten der Fall, aber dank dieser Möglichkeit

konnten bei allen

Triebwagen

der Baureihe ABDe 4/8 die gleichen

Steuerwagen

verwendet wer-den.

Mit der

Vielfachsteuerung

können wir jedoch die Steuerung soweit ab-schliessen. Es muss gesagt

werden, dass die Funktion der Vielfachsteuerung auch die beiden Hälften

des

Triebwagens

ähnlich verbunden hatte. Die weiteren Funktionen hingen sehr stark mit der

Bedienung des Fahrzeuges zusammen. Daher verzichte ich jetzt auf deren

Erwähnung und wir sehen uns diese Funktionen im nächsten Kapitel genauer

an.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Man

verwendete für die Versorgung der Steuerung die genormten

Man

verwendete für die Versorgung der Steuerung die genormten  Dazu war das von den

Dazu war das von den

Mit

Hilfe von

Mit

Hilfe von

Die

Die

Der

zweite Bereich war die

Der

zweite Bereich war die  Dank

diesen Lampen, konnte der

Dank

diesen Lampen, konnte der  Die

Steckdose für die

Die

Steckdose für die