|

Bedienung des Triebwagens |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Um das Fahrzeug bedienen zu können, musste man zuerst

hineingelangen. Dazu benutzte man eine der Türen. Sofern der

Triebwagen

nicht aufgerüstet war, konnten die Türen einfach mit Betätigung der

Türfalle geöffnet werden. Besondere Tricks gab es daher nicht. Aus diesem

Grund gelangte der Lokführer auf dem genau gleichen Weg in den Triebwagen,

wie jeder Reisegast. Selbst der Wechsel des Personals erfolgte über den

normalen Zugang.

Im Fahrzeug aus dem

Stilllager mussten zuerst die Hähne zu den

Hauptluftbehältern

geöffnet werden. Dadurch gelangte

Druckluft

ins System. Mit Einschalten der Steuerung wurde letztlich auch diese in

Betrieb genommen. Bis jetzt war auf dem

Triebwagen

weder Licht noch sonst eine Funktion vorhanden. Einzig die in den

Schränken eingebauten Lampen erleuchteten, wenn die Türe geöffnet wurde.

Dazu war ein Kontakt an der Türe vorhanden.

Anschliessend wechselte das

Lokomotivpersonal

in den

Führerstand.

Welcher das letztlich war, war nicht so wichtig. Daher wurde in den

meisten Fällen die spätere Fahrrichtung gewählt. Wegen der Länge des

Triebwagens

war es so oder so nicht möglich, mit dem Triebwagen ohne Begleitperson

rückwärts zu fahren. Da uns diese Person jedoch fehlt, besetzen wir den

Führerstand an der Spitze des Zuges auch dort gab es noch kein Licht.

Im Gegensatz zu den älteren

Triebwagen

der Baureihe ABDe 4/8, war hier der Zugang zum

Führerstand

nicht so einfach. Eine Türe verhinderte den Weg zu den Bedienelementen.

Einerseits konnte das bedeuten, dass der ganze

Führerraum

nicht zugänglich war, oder die

Führerkabine.

Auf jeden Fall musste der Lokführer, wollte er zu seinem Arbeitsplatz

kommen um die Türe gehen, denn irgendwie stand sie immer im Weg.

Betrachten wir den Arbeitsplatz des Lokführers genauer.

Die

Führerkabine

war verhältnismässig eng gebaut worden und wurde auf der rechten Seite des

Fahrzeuges angeordnet. Neben den Bedienelementen, die auf einem

Führerpult

angeordneten wurden, gab es einen einfachen Stuhl. Damit konnte der

Lokführer seine Arbeit sitzend verrichten. Der lose dastehende Stuhl

konnte zwar verschoben, nicht aber in der Sitzposition verändert werden.

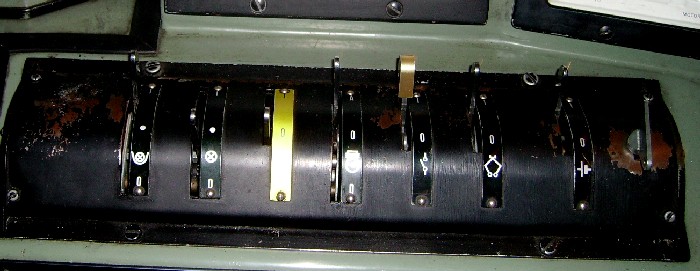

Zudem konnten diese Schalter nun auch an schmalen Stellen montiert

werden. Selbst die Position quer oder längs der Fahr-richtung war eine

Möglichkeit. Gerade bei engen Kabinen kam oft die seitliche Anordnung beim

Durchgang zur Anwendung. Die Steuerschalter dienten der Inbetriebnahme des Triebwagens. Dazu gehörten in erster Linie, die Inbetriebnahme der Steuerung. Genau genommen wurde jetzt der Führerstand aktiviert.

Damit das nur einmal möglich war, wurde der Schlüssel zum

Verriegelungskasten nur einmal auf dem Fahrzeug aufgelegt. Mit der

eingerichteten

Vielfachsteuerung

konnten jedoch Schaltungen eingestellt werden, die nicht logisch waren.

Nach Aktivierung des

Führerstandes

und der Steuerung konnte der

Stromabnehmer

gehoben werden. Die Zeit, die dieser benötigte, bis er den

Fahrdraht

berührte, musste natürlich abgewartet werden. Meistens bereitete man den

Kompressor

vor. Mit Betätigung des

Steuerschalters

zum

Hauptschalter

wurde der

Triebwagen

eingeschaltet und die

Inbetriebsetzung

abgeschlossen. Nur konnte die Fahrt nicht begonnen werden. Mit dem nun vorhandenen hauptsächlichen Stromsystem des Triebwagens standen die Hilfsbetriebe bereit. Dadurch begann der Kompressor mit Hilfe des Druckschwankungsschalters den Vorrat bei der Druckluft zu ergänzen. Gleichzeitig wurde die Spannung der Fahrleitung angezeigt und die Batterien mit dem Ladegerät wieder geladen.

Wie Sie feststellen konnten, wurden in diesem Verriegelungskasten

alle für die Inbetriebnahme des Fahrzeuges notwendigen

Steuerschalter

zusammengefasst. Als nächstes mussten deshalb die

Bremsen

geprüft werden. Das war ein wichtiger Punkt, denn im Notfall war es so

möglich mit dem Fahrzeug anzuhalten. Wenn nicht losgefahren werden konnte,

war das kein so grosses Problem, denn es passierte nichts Weiteres.

Dazu musste der Hahn zu den

Bremsventilen

geöffnet werden. Zusätzlich wurde das

Führerbremsventil

in die Stellung «Fahren» verbracht. Damit konnte nun die

Druckluft

von der

Apparateleitung

zu den

Ventilen

strömen. Da die automatische Bremse einige Zeit benötigte bis sie betriebsbereit war, beginnen wir die Prüfungen mit der Rangierbremse. Das Rangierbremsventil wurde dazu zuerst angezogen.

Am entsprechenden Manometer musste der Druck im

Bremszylinder

ansteigen. Konnte dies erkannt werden, wurde die

Rangierbremse

wieder gelöst. Diese

Bremsprobe

war erfolgreich, wenn der Zeiger das Manometer wieder auf null stand. Nachdem mit dem Führerbremsventil der Bauart Oerlikon FV 5 die Hauptleitung auf fünf bar gefüllt wurde, konnte auch diese Prüfung vorgenommen werden.

Bei diesem

Bremsventil

handelte es sich um ein

Ventil,

das speziell für die BLS entwickelt wurde und auf den Erfahrungen mit dem

FV4a

der Schweizerischen Bundesbahnen SBB aufbaute. Dieses Ventil verfügte über

eine Nachspeisefunktion und über eine automatische Druckregelung beim

Füllstoss. Jedoch war der Hochdruckfüllstoss des Modells FV4a nicht vorhanden. Selbst bei der Bedienung gab es Unterschiede. So wurde der Druck in der Hauptleitung durch verbringen des Hebels in die Stellung «Bremsen» abgesenkt.

Das erfolgte so lange, bis der Griff in die Stellung «Abschluss»

verschoben wurde. Nun musste am Manometer ein Druck im

Bremszylinder

festgestellt werden. War das nicht der Fall, waren die

Bremsen

noch nicht bereit.

Mit verbringen des Hebels in die Stellung «Fahren» wurde die

Hauptleitung

wieder auf den normalen Druck gefüllt. Der Druck am Manometer musste nun

vollständig aus dem

Bremszylinder

entweichen. Dabei zeigte das Manometer nur den Bremszylinder

der vordersten

Achsen

an. Für die Fahrt mit dem

Triebwagen

reichte das in der Regel aus, bei zusätzlichen Wagen mussten deren

Bremsen

auch geprüft werden. Damit war diese nur mit den Manometern durchgeführte

Bremsprobe

abgeschlossen.

Da dies in der Regel beim besetzten Führerstand der Fall war, war bei der Bremsprobe keine Rückmeldung über die Bremssohlen vorhanden.

Es wurde lediglich der Druck im

Bremszylinder

betrachtet. Die

Brems-klötze

blieben wegen der

Handbremse

und jetzt wegen der

Rangierbremse

immer angelegt. Damit waren die Bedingungen für eine korrekte Fahrt erfüllt und der Lok-führer konnte, sofern er dazu die Erlaubnis erhalten hatte, den Trieb-wagen in Bewegung setzen.

Dazu musste zuerst die Fahrrichtung eingestellt werden. Danach

konnte die

Rangierbremse

gelöst und am

Steuer-kontroller

gleichzeitig eine

Fahrstufe

eingestellt werden. Dazu musste der Steuerkontroller aus der Mitte im

Uhrzeigersinn verdreht werden.

So wurde die Steuerung angewiesen, die erste

Fahrstufe

einzustellen. Im ebenen

Gleisfeld

sollte der

Triebwagen

damit losrollen. Je weiter der Lokführer den

Steuerkontroller

im Uhrzeigersinn bewegte, desto höher war die gewählte Fahrstufe und somit

der

Strom

an den

Fahrmotoren

und die

Zugkraft.

Wegen der verwendeten

Hüpfersteuerung,

konnte man nicht von zuschalten sprechen, da der Befehl des Lokführers von

der Steuerung unverzüglich umgesetzt wurde.

Verbrachte man den

Steuerkontroller

von der Mitte in die Position der Stufe drei, war diese daher sofort

zugeschaltet. Dadurch stiegen aber auch die

Ströme

an den

Fahrmotoren

entsprechend an. Wer unbedacht zuschalten wollte, riskierte, dass der

zulässige

Fahrmotorstrom

überschritten wurde. Die

Relais

zu den Fahrmotoren sorgten dafür, dass der

Hauptschalter

ausgeschaltet wurde. Man durfte danach wieder von vorne beginnen.

Drehte man den

Steuerkontroller

in die entgegengesetzte Richtung, wurde die

Zugkraft

reduziert und beim Erreichen der mittleren Stellung ausgeschaltet. Die

Hüpfer

reagierten daher unverzüglich, so dass man keine

Trennhüpfer

benötigte um die

Zugkraft

schlagartig abzuschalten. Die normalen Hüpfer der

Hüpfersteuerung

übernahmen diese Aufgabe. So war eine schnelle und zuverlässig

funktionierende Steuerung vorhanden, die den aktuellen Vorgaben entsprach.

Gehen wir davon aus, dass die erste Fahrt vom

Depot

an den

Bahnsteig

führt, dann können wir davon ausgehen, dass mit dem Zug mit Hilfe der

pneumatischen

Bremse

angehalten wurde. Der alleine verkehrende

Triebwagen

nutzte dazu durchaus die

Rangierbremse.

Bei einem Zug wurde wegen den Wagen die

automatische Bremse

dazu benutzt. Egal wie, nach dem Halt wurde der Zug mit der Rangierbremse

gesichert. Letztlich bestand die Wahl eigentlich nur bei Rangierfahrten und es hing von der Instruktion ab, welches Bremssystem vom Lokführer genutzt wurde. Die Wirkung der Bremsventile war unterschiedlich, da die automatische Bremse träger arbeitete, als das bei der direkten Bremse der Fall war.

Damit die Leute einsteigen konnten, musste der Lokführer im

Führerstand

die Freigabe betätigen.

Die

Einstiegstüren

öffneten sich anschliessend manuell durch die Reisenden. Während dieser

Zeit war die pneumatische Regelung drucklos und die Türe konnte leicht

aufgestossen werden. Eine geöffnete Türe blieb dabei offen. Sie konnte

jedoch, indem man sie zuzog oder zustiess, manuell geschlossen werden. Ein

leichter Vorgang, der nie genutzt wurde.

Da dies jedoch niemand machte, konnte der Lokführer die Türen von

Führerstand

aus schliessen. Dazu wurde ein elektrisches Signal zur Türe gesandt und

die pneumatische Regelung dazu bewegt, den Schliesszylinder mit

Druckluft

zu versorgen. Die Türen wurden nun geschlossen und konnten nur gegen die

Kraft der Druckluft geöffnet werden. Eine Überwachung in Form eines

Einklemmschutzes

gab es jedoch nicht.

Während der Fahrt waren die Türen daher durch die Steuerung

blockiert. Damit war gesichert, dass die Türe nicht ungewollt geöffnet

werden konnte. Die Freigabe erfolgte erst kurz vor dem Stillstand durch

den Lokführer. Anschliessend konnten die Türen leicht geöffnet werden.

Damit entsprach diese Handhabung in allen Punkten den

Einheitswagen.

Ein Punkt, der auch hier umgesetzt wurde und so mit diesen Wagen

einheitliche Züge ergab.

Dazu wurde der Steuerkontroller einfach aus der Mittelposition gegen den Uhrzeigersinn verdreht. Der Hilfsumformer für die elektrische Bremse wurde zugeschaltet. Die

Wendeschalter gruppierten die

Fahrmotoren

so um, dass der elektrische Bremsbetrieb möglich wurde. Da diese Schaltung

etwas dauert, musste man etwas warten. Die Regelung der elektrischen Bremse erfolgte auf die gleiche Weise, wie die Regelung der Zugkraft. Das heisst, der Lokführer konnte mit dem Steuerkontroller die Bremskraft erhöhen oder redu-zieren.

Wobei jetzt die

Bremskraft gegen den Uhrzeigersinn zunahm und in

der Gegenrichtung reduziert wurde. Damit kann zusammenfassend gesagt

werden, dass es im Uhrzeigersinn schneller wurde und gegen den Uhrzeiger

langsamer. Bei einem Triebwagen gab es jedoch nicht nur der Lokführer, der mit dem Fahrzeug arbeitete. Daher müssen wir uns die Bedienung auf für den mit-reisenden Zugführer ansehen.

Hier galt es natürlich auch die

Beleuchtung

und die

Heizung

der Abteile entsprechend einzustellen. Die

Beleuchtung

wurde jedoch durch den Lokführer grundsätzlich ein- und ausgeschaltet.

Dabei ver-kehrte man anfänglich am Tag und ohne

Tunnel

ohne Licht.

Speziell war die

Lautsprecheranlage.

Diese war auf dem

Triebwagen

eingebaut worden und wurde über die

Vielfachsteuerung

auf Wagen übertragen. Jedoch gab es dort keine Sprechstellen. So konnte

man nur von Triebwagen aus den Zug beschallen. Zwar waren diese Anlagen

damals eher für den Ausflugsverkehr gedacht, trotzdem war es dem

Zugführer

damit möglich auch andere Durchsagen, wie die Ankündigung eines Haltes

anzusagen.

Wirklich neu war jedoch der Druckknopf an der Seite des Zuges.

Damit konnte der

Zugführer

dem Lokführer ein Signal übermitteln. Dieses Signal war die Zustimmung zur

Abfahrt und galt daher als Abfahrerlaubnis.

Der Lokführer konnte so den Zug in Bewegung setzen, ohne dass er optisch

den Zugführer suchen musste. Diese Lösung erleichterte den Vorgang bei der

Abfahrt eines Zuges in engen

Kurven

und wurde vom Personal häufig genutzt.

Damit haben wir die wenigen Funktionen für das

Zugpersonal

kennen gelernt. Damit bleibt eigentlich nur noch das Verladepersonal im

Gepäckabteil.

Das Tor konnte einfach entriegelt und so in zwei Stufen geöffnet werden.

Auch im geöffneten Zustand war eine Verriegelung vorhanden. So konnte das

Tor je nach Bedarf geöffnet werden. Jedoch war es dem Lokführer mit der

Türschliessung nicht möglich das Tor zu schliessen.

Da gerade im Sommer oft mit offenem Tor gefahren wurde, war eine

Vorlegestange vorhanden. Diese war in Führungen gehalten und konnte damit

mittig quer zum Tor platziert werden. Diese primitive Absturzsicherung

erfüllte ihren Zweck jedoch nur bedingt. Einen richtigen Schutz bot diese

Stange nicht. Daher wurde das Personal angewiesen die Tore zu schliessen.

Jedoch im Sommer bei heissen Tagen überlass man solche Anweisungen.

Zum Schluss soll noch erwähnt werden, was nach der Fahrt

passierte. Jetzt waren die Handlungen in umgekehrter Reihenfolge

vorzunehmen. Dabei wurde natürlich keine

Bremsprobe

mehr gemacht, sondern der

Triebwagen

mit dem

Führerbremsventil

und der

Handbremse

gesichert. Ganz zum Schluss wurden die Hähne zu den

Hauptluftbehältern

geschlossen und das Fahrzeug über eine Türe verlassen. Das Personal

schloss ganz zum Schluss noch die Türe manuell. Für Bildung eines Pendelzuges mit passenden Reisezugwagen und Steuerwagen, musste der Triebwagen nur ausgeschaltet werden. Danach konnte das Vst-Kabel, die Leitungen und der Personenübergang verbunden werden. Zum Schluss mussten noch die Verschlüsse der Übergangstüre gelöst werden. Im Betrieb gab es jedoch keine Beschränkungen im Bezug auf die Leistung und die Höchstgeschwindigkeit.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Dank

dem Verriegelungskasten, der vor wenigen Jahren in der Schweiz eingeführt

wurde, waren zumindest die

Dank

dem Verriegelungskasten, der vor wenigen Jahren in der Schweiz eingeführt

wurde, waren zumindest die  So

musste sich der Lokführer den

So

musste sich der Lokführer den

Der

Der

Die

gefahrene Geschwindigkeit las der Lokführer am

Die

gefahrene Geschwindigkeit las der Lokführer am

Auf

der Fahrt mit einem Zug wurde zur Verzö-gerung natürlich in erster Linie

die

Auf

der Fahrt mit einem Zug wurde zur Verzö-gerung natürlich in erster Linie

die