|

Hauptstromkreis |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Im Bereich

des Hauptstromkreises gab es zwischen den einzelnen Maschinen grosse

Unterschiede. Beginnen wir jedoch bei einem gemeinsamen Punkt. Alle

Lokomotiven wurden für einen Betrieb mit

Wechselstrom von 15 000

Volt und

16 2/3

Hertz

ausgelegt. Mit Ausnahme der Eea 3/3 erfolgte die

Stromversorgung über die in der Schweiz übliche

Bügelfahrleitung. Dazu

musste auf dem Dach des

Führerhauses ein

Stromabnehmer installiert werden.

Der Bügel war so ausgerichtet worden,

dass sich das Knie gegen den vorderen

Vorbau befand. Um diesen zu heben,

musste mit Hilfe von

Druckluft die Kraft der

Senkfeder aufgehoben werden.

Der Bügel wurde daher durch die Kraft der

Hubfeder gehoben. Speziell bei diesem Einholmstromabnehmer war, dass er sich nicht vollständig durchstrecken konnte. Eine Höhenbegrenzung verhinderte dies, so dass der Bügel auch wieder gesenkt werden konnte, wenn er versehentlich nicht unter dem Fahrdraht gehoben wurde.

Eine Gefahr, die insbesondere bei der

Baureihe Eea 3/3 in

Anschlussgleisen

ohne

Fahrleitung bestand. Bei den anderen Modellen der Reihe Ee 3/3 war so

lediglich ein zusätzlicher Schutz vorhanden. Auf dem Bügel wurde schliesslich die Wippe mit den beiden Schleifleisten montiert. Hier wurden Leisten mit Einlagen aus Kohle verwendet. Dank den beiden isolierten Notlaufhörnern konnte das Schleifstück auf eine Breite von 1 450 mm ausgelegt werden.

Diese

Notlaufhörner sorgten auch dafür, dass es im

gesenkten Zustand nicht zu Überschlägen auf das Dach kommen konnte. Eine

Gefahr, die jedoch nur bei einer defekten

Fahrleitung bestand.

Die mit

Hilfe des

Stromabnehmers auf das Dach übertragene

Fahrleitungsspannung

wurde einer kurzen

Dachleitung

zugeführt. An dieser auf

Isolatoren

stehenden Dachleitung war der

Spannungswandler zur Erfassung der

Spannung

in der

Fahrleitung angeschlossen worden. So konnte deren Wert bereits

kontrolliert werden, bevor die

Lokomotive eingeschaltet wurde. Wobei das

jedoch nicht für alle Maschinen gelten sollte.

Das führte zu einem kleinen

Lichtbogen zwischen dem

Schleifstück und dem

Fahrdraht.

Schlimmer war jedoch der beim senken des Bügels entstehende

Abreissfunke. Die

Leistung war jedoch für Schäden zu

gering. Die Sicherung löste jedoch nur aus, wenn der Strom zu hoch wurde. Dabei wurde ein Draht geschmolzen. Der nun entstehende Lichtbogen mit hoher Leistung wurde anschliessen in den Funkenhörnern schadlos gelöst.

Eine ausgelöste

Sicherung konnte jedoch nur in einer Werkstatt repariert werden. Das

beutete, dass die

Lokomotive in dem Fall defekt abgestellt werden musste.

Ein Umstand, der bei

Rangierlokomotiven nicht so schlimm, wie bei Zügen,

war. Mit der zweiten Lieferung, wurde jedoch wieder auf diese Sicherung ver-zichtet, daher wurde bei diesen Modellen an der Dachleitung ein Haupt-schalter mit einem integrierten Erdungsschalter angeschlossen.

Die Lösung mit einem

Hauptschalter

war jedoch nicht nur wegen der Eea 3/3 gewählt worden. So

war die Verfügbarkeit grösser, da der Schalter nach einem momentanen

Kurzschluss im Gegensatz zur

Sicherung wieder eingeschaltet werden konnte.

An der

Stelle der damals in grosser Stückzahl verbauten

Drucklufthauptschaltern

kam hier ein anderes Modell zur Anwendung. Es wurde ein neu entwickelter

Hauptschalter verwendet, der mit einem Vakuum verhinderte, dass der

Lichtbogen entstehen konnte. Dadurch wurde für den Hauptschalter deutlich

weniger

Druckluft benötigt, so dass er auch bei geringem Vorrat

eingeschaltet werden konnte. Ein Vorteil, da die Einschaltung von Hand

nicht möglich war.

Durch den

Einsatz waren die

Lokomotiven oft in dicht besiedeltem Gebiet unterwegs,

so dass sich die An-wohner eines

Anschlussgleises durch den Lärm beim Schalten schnell gestört

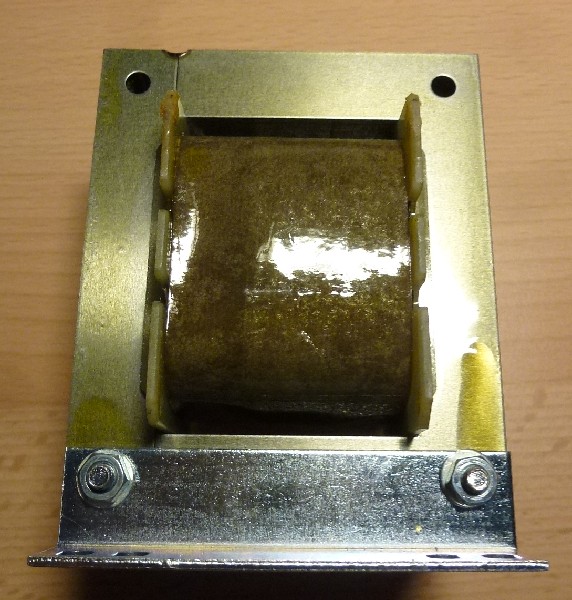

fühlen konnten. Zudem war auch der Verschleiss geringer. Nach dem Hauptschalter, beziehungsweise der Dach-sicherung, wurde die Spannung aus der Fahrleitung dem Transformator zugeführt. Durch sein hohes Ge-wicht, musste er in der Mitte der Lokomotive mon-tiert werden.

Das war daher der

Grund, dass das

Führerhaus ver-schoben werden musste. Nur so konnten die

gefor-derten maximalen

Achslasten von 16 Tonnen einge-halten werden. Die

Lokomotive konnte so auch bei schwachem

Oberbau eingesetzt werden. Über die Primärwicklung wurde der Transformator schliesslich mit der Erdung und dem mechanischen Aufbau verbunden.

Dazu wurden an den drei

Achsen die üblichen

Erdungsbürsten vorgesehen. Es entstand so ein geschlossener

Stromkreis und

es konnte

Leistung auf das Fahrzeug übertragen werden. Diese Leistung

wurde mit einem Magnetfeld auf die zweite

Wicklung im

Transformator

übertragen. Damit war der Teil für die

Fahrmotoren von der Erde getrennt

worden.

Jedoch war der nun folgende

Fahrmotorstromkreis galvanisch von der Hoch-spannung getrennt worden. Eine

defekte

Isolation stellte nicht gleich das ganze Fahrzeug unter die

gefährliche

Spannung. An der Sekundärwicklung wurde schliesslich der Stromrichter angeschlossen. Dieser war bei der Lieferung der ersten Maschinen 1985 noch neu und entsprach der damals aktuellen Technik.

Bei der zweiten Lieferung 1992, waren jedoch

bereits die ersten Modelle mit

Umrichter im Einsatz. Jedoch war die hier

verbaute Technik nicht schlecht und eine Lösung mit

Drehstrommotoren hätte

nur unnötig die Kosten in die Höhe getrieben. Im Stromrichter waren zwei halbgesteuerte Brücken mit Thyristoren verbaut worden. Diese erzeugten aus dem Wechselstrom vom Transformator einen in der Spannung veränderlichen Wellenstrom. Dieser Strom konnte schliesslich den Fahrmotoren zugeführt werden.

Bei der

Baureihe Eea 3/3 ermöglichte diese Lösung schliesslich auch den Betrieb ab

Akkumulatoren. Dazu kommen wir jedoch später, da dieses Modell beim

Betrieb unter

Wechselstrom gleich war, wie die anderen Maschinen.

Die

veränderliche

Spannung für die

Fahrmotoren wurde anschliessend nur noch

den

Wendeschaltern zugeführt. Diese stellten letztlich die notwendigen

Schaltung-en für den Betrieb unter

Wechselstrom und für die

elektrische

Bremse her. Bei der Baureihe Eea 3/3 wurden zusätzlich auch die

Schaltungen für den Betrieb ab den

Batterien ermöglicht. Das führte dazu,

dass der Wendeschalter bei dieser

Lokomotive etwas schwerer wurde.

Bei den

Fahrmotoren kamen

Seriemotoren der Firma BBC, beziehungsweise bei der

zweiten Serie ABB, zum Einbau. Diese waren für den Betrieb mit

Wellenstrom

ideal geeignet, konnten jedoch auch mit einem reinen

Gleichstrom betrieben

werden. Während dem Betrieb unter der

Spannung der

Fahrleitung wurden die

drei Motoren parallel angeschlossen. Nur in dieser Betriebsform konnte von

der

Lokomotive die volle

Leistung der Fahrmotoren abgerufen werden.

Betrachten wir

daher die

Leistungsgrenze zuerst bei den Modellen der Baureihe Ee 3/3, die

eine

Höchstge-schwindigkeit von 60 km/h aufwiesen. Die Reihe Ee 3/3 erreichte die Leistungsgrenze bei einer Geschwindigkeit von 26.3 km/h. Dabei konnte noch eine Stundenzugkraft von 76 kN abgeben werden. Die nun massgebende Leistung wurde mit 636 kW angegeben.

Werte, die klar zeigen,

dass die

Lokomotiven für den

Ran-gierdienst bis 30 km/h ausgelegt wurden.

Bei maximaler Geschwindigkeit stand bei diesen Maschinen jedoch noch eine

Zugkraft von 12 kN zur Verfügung. Weil das Betriebskonzept bei der Baureihe Eea 3/3 anders ausgelegt wurde, erhöhte man hier die Geschwindigkeit auf 75 km/h.

Das wirkte sich auf die

Leistungsgrenze aus und sie zeigte, wie gross ursprünglich die geplanten

Reserven bei den drei

Fahrmotoren bemessen wurden. Bei unveränderter

Zugkraft von 76 kN wurde bei der Reihe Eea 3/3 die Leistungsgrenze bei 35

km/h erreicht. Auch bei der verfügbaren Zugkraft bei maximaler

Geschwindigkeit gab es keine Änderung.

Alle

Lokomotiven wurden mit einer

elektrischen

Bremse ausgerüstet. Da wegen dem

einfach aufgebauten

Stromrichter keine

Nutzstrombremse möglich war, wurde

eine

Widerstandsbremse verwendet. Diese wurde so optimiert, dass sie im

Rangierbetrieb angewendet werden konnte. Gerade der bei solchen

Bremsen

übliche Ausfall der elektrischen Bremse bei tiefen Geschwindigkeiten,

musste zwingend verhindert werden, da meistens in diesem Bereich gefahren

wurde.

Die einfachen

Dioden

wurden durch den entgegen-gesetzt fliessenden Strom im Anker geöffnet. Sank

dieser

Strom jedoch wegen der geringeren Drehzahl, wurden die Dioden

gesperrt. Die

Spannung wurde nun vom

Stromrichter gestützt. Dadurch konnte der Strom im Anker stabilisiert wer-den, wodurch wiederum die Bremskraft erhalten blieb. Diese konnte stufenlos reguliert werden und erreichte maximal eine Bremskraft von 50 kN.

Damit konnte gerade im

Rangierbetrieb ein grosser Teil der Verzögerung ohne die

Bremsklötze

vorge-nommen werden. Bei der Reihe Eea 3/3 wurde zudem mit dieser

elektrischen

Bremse eine wichtige Forderung der BLS-Gruppe erfüllt.

Wir haben

somit den Hauptstromkreis bei den

Lokomotiven Ee 3/3 abgeschlossen. Da die

Maschine für die Gürbetalbahn jedoch noch eine zweite Möglichkeit hatte,

die

Fahrmotoren zu versorgen, müssen wir uns diesen Teil

der

Zweisystemlokomotive noch ansehen.

Dabei lässt es das a in der Bezeichnung bereits erahnen, es wurde eine

Lösung mit

Akkumulatoren und nicht mit einem

Dieselmotor

gewählt.

Letzterer wäre in den

Anschlussgleisen zu laut gewesen.

Natürlich

spielten auch die Gedanken für den Umweltschutz mit. Wichtiger war jedoch

die Gefahr der

Abgase, wenn in geschlossenen Hallen gefahren werden

musste. Zudem sollte mit der Baureihe Eea 3/3 auch die Möglichkeit der

Anwendung aufgezeigt werden. Der Grund war klar, so wie Sie von der

Bezeichnung überrascht waren, so selten waren bisher mit

Akkumulatoren

betrieben Modelle. Es kann jedoch gesagt, es sollte noch viele Jahre

dauern, bis der Erfolg kam.

Damit wog der elektrische Teil bei der Baureihe Eea 3/3 mit den

später noch vorgestellten Komponenten 14.5 Tonnen. Die

Lokomotive war

daher 50 Tonnen schwer. Bei der Reihe Ee 3/3 wurden 48 Tonnen angegeben. Geladen wurden die Batterien während dem Betrieb unter Wechselstrom. Genauere Informationen dazu erhalten wir bei der Vorstellung der Hilfsbetriebe.

Hier ist es nur wichtig, dass wir wissen, dass eigentlich der

Antrieb mit

den

Akkumulatoren nur möglich war, wenn sich das Fahrzeug zuvor eine

bestimmte Zeit unter einer

Fahrleitung befand. Im Betrieb mit der Eea 3/3

konnte das nahezu garantiert werden, denn man fuhr oft auf der Strecke.

Wurde im

Batteriebetrieb gefahren, waren die drei

Fahrmotoren in Reihe geschaltet

worden. Dazu wurde die Erreger-Stützbremsschaltung der

elektrischen

Bremse

genutzt. Da nun aber der eingebaute

Bremswiderstand als

Anfahrwiderstand

benötigt wurde, konnte die elektrische Bremse bei der Fahrt mit

Akkumulatoren nicht genutzt werden. Das war jedoch kein Problem, da in

diesem Fall die

Bremskraft einfach durch die pneumatischen

Bremsen

erbracht wurde.

Die

Geschwindigkeit wurde mittels

Schützen in fünf

Fahrstufen geregelt. Dabei

lag an den

Fahrmotoren eine maximale

Spannung von 160

Volt an. Das führte

dazu, dass nur noch mit 10 km/h gefahren werden konnte. Jedoch konnte die

normale

Zugkraft abgerufen werden. Die Einbusse der Geschwindigkeit zu

Gunsten der Zugkraft konnte problemlos in Kauf genommen werden, da in der

Schweiz in

Anschlussgleisen generell nicht schneller gefahren wurde.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Es kam ein

damals auf vielen

Es kam ein

damals auf vielen

Bei den an

die Post gelieferten Modellen mit den Nummern 8 bis 11 kam an die

Bei den an

die Post gelieferten Modellen mit den Nummern 8 bis 11 kam an die

Ein weiterer

Vorteil dieses

Ein weiterer

Vorteil dieses

Mit den

Mit den

Es kam eine

kombinierte Erreger-Stützbremsschalt-ung zur Anwendung. Dabei speiste der

Es kam eine

kombinierte Erreger-Stützbremsschalt-ung zur Anwendung. Dabei speiste der

Die

Die