|

Steuerung des Triebwagens |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Für die Steuerung des

Triebwagens

wurde eine Quelle benötigt, die auch funktionierte, wenn die

Fahrleitungsspannung

nicht vorhanden war. Schliesslich musste das Fahrzeug bekanntlich

eingeschaltet werden und für die dazu benötigten Befehle und Signale,

brauchte man eine Steuerung. Da dazu elektrische Signale genutzt wurden,

musste die entsprechende Versorgung mit gespeicherter

Spannung

erfolgen.

Da bei

Bleibatterien

jede Zelle eine

Spannung

von zwei Volt erzeugen konnte, hatte jeder Behälter eine Spannung von 18

Volt.

Mit zwei in Reihe ge-schalteten

Batterien

wurde letztlich die für die Steuerung benötigte Spannung von 36 Volt

Gleich-strom

erreicht. Da die Batterien auch für die Beleuchtung benötigt wurden, verdoppelte man diese. So dass immer zwei Batterien in Reihe und parallelgeschaltet wurden. Diese Lösung war bei Triebwagen üblich.

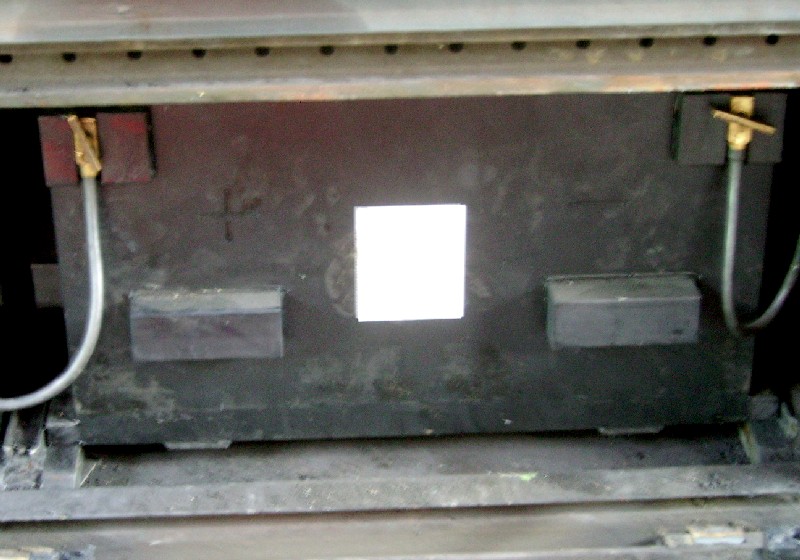

Jedoch mussten so vier schwere

Bleibatterien

ein-gebaut werden. Den Platz dafür fand man unter dem Kasten auf der

linken Seite zwischen dem

Gepäckabteil

und der

Einstiegstüre.

Der Batterie-kasten war so ausgelegt worden, dass diese leicht gewechselt

werden konnten.

Geladen wurden diese

Batterien

ab der

Zugsam-melschiene.

Dazu war ein statisches

Ladegerät

eingebaut worden. Dieses Ladegerät war von der

Leistung

her so ausgelegt worden, dass es für die Versorgung des

Triebwagens

ausreichte und immer noch genug Leistung vorhanden war, dass die Batterien

geladen werden konnten. Damit übernahm das Ladegerät die Steuerung in dem

Moment, wo die Zugsammelschiene

Spannung

führte.

Aus diesem Grund war es zusätzlich sinnvoll, dass die Kapazität

der eingebauten

Bleibatterien

verdoppelt wurde. Es dauerte bei diesem

Triebwagen

etwas länger, bis die Ladung einsetzte. Hinzu kam, dass im Gegensatz zur

Lösung mit den

Hilfsbetrieben

die Versorgung des

Ladegerätes

nicht umgehend nach dem Einschalten einsetzte. Die

Batterieladung

musste mit einer zusätzlichen Handlung des Personals geschaltet werden.

Die alten runden Lampen der Schweizerischen Bundesbahnen SBB

hatten ausgedient. Stattdessen verwendete man angepasste Lampen aus dem

Strassenverkehr. Dank diesen Lampen war eine verbesserte

Beleuchtung

möglich. Verbessert wurde das Spitzensignal mit den drei weissen Lam-pen, da neben dem üblichen Abblendlicht neu auch Scheinwerfer vorhanden waren, die Volllicht geben konnten. Dazu wurden handelsübliche Halogenlampen aus dem Bereich der LKW ver-wendet.

Da diese mit 24

Volt

betrieben wurden, musste man ein Vor-schaltgerät einbauen, das diese

Spannung

bereitstellen konnte. Sie sehen, dass man auf spezielle Teile nach

Möglichkeit ver-zichtete. In der Lampe integriert war die rote Leuchte, die seitlich am Rand angeordnet war. Bei den verwendeten Lampen war dort eigentlich der Blinker vorhanden.

Daher wurde nur das farbige Glas innen durch ein rotes ersetzt.

Wenn die rote Lampe leuchtete, war die weisse Lampe dunkel. Natürlich war

das umgekehrt auch der Fall. Der Grund war die Ansteuerung mit einem

einfachen Drehschalter. Der konnte nicht beide Lampe gleichzeitig

ansteuern.

Es kamen drei solcher Lampen in Form eines A zum Einbau. Die

beiden unteren Lampen wurden im schmalen senkrecht verlaufenden Teil der

Front

eingebaut und hatten die rote Lampe jeweils aussen. Ergänzt wurden sie mit

einer über dem

Führerstand

im Dach montierten dritten Lampe. Diese konnte im Gegensatz zu den unteren

Lampen kein

Volllicht

geben. Mit diesen Lampen konnten daher sämtliche

Signalbilder

gezeigt werden.

Für die

Beleuchtung

der Abteile verwendete man Fluoreszenzlampen. Diese befanden sich hinter

Abdeckungen, so dass die Lampen nicht zu erkennen waren und es in den

Abteilen zu einer Streuung des Lichtes kam. Dadurch war das ganz Abteil

trotz des mittigen Leuchtbandes gleichmässig erhellt worden. Im Bereich

der

Plattform

des Einstieges waren Deckenspots verwendet worden. Leselampen an den

Tischen fehlten jedoch.

Die

Beleuchtung

der dienstlichen Abteile und Anzeigen erfolgte mit einfachen Glühbirnen.

Diese hatten sich in den Jahren zuvor durchgesetzt und auf spezielle

Abdeckungen der Leuchtmittel konnte verzichtet werden. Zudem waren diese

Lampen unabhängig von jener der Abteile zu bedienen. In den technischen

Räumen montierte Lampen erloschen automatisch, wenn die Türen wieder

geschlossen wurden.

Neben der Ansteuerung der Funktionen, war es die Aufgabe der

Steuerung auch Fehler zu erkennen. Das erfolgte in den meisten Fällen mit

Schaltautomaten,

Sicherungen

oder speziellen

Relais.

Die lösten aus, wenn ein Stromwert überschritten wurde. Relais reagierten

auch, wenn die

Spannung

fehlte, oder diese zu tief war. Einfache Systeme, die sich über Jahre

bewährten, mit der modernen Technik jedoch nicht mithalten konnten.

Daher versah man den

Triebwagen

mit einem Leit- und Überwachungssystem. Die bisherige Praxis mit einfachen

Relais

war wegen der komplizierteren Technik schlicht nicht mehr möglich.

Detaillierte Angaben und deren Dringlichkeit mussten unterschieden werden

können. Diese Lösung wurde dabei mit einer einfachen Technik verwirklicht,

die ohne Rechner auskam und trotzdem viel mehr Information ausgeben

konnte.

Die Störungen wurden von der

Leittechnik

erkannt und mit dem

Diagnosesystem

im

Führerstand

an einer Meldetafel angezeigt. Je nach gezeigten Meldelampen, konnte der

Lokführer das Fahrzeug soweit wieder in Stand setzen, dass eine Notfahrt

möglich wurde. Bei dieser Notfahrt standen jedoch gewisse Funktionen nicht

mehr zur Verfügung. Es sollte aber eine Räumung der Strecke in den meisten

Fällen möglich werden.

Man kann das System dieses

Triebwagens

als Urtyp der modernen

Diagnosesystemem

bezeichnen. Die elektronischen Anzeigen waren bereits vorhanden, nur

musste der Lokführer die notwendigen Schlüsse zu Behebung der Störung noch

selber finden. Im allerschlimmsten Fall konnte er aber mit wenigen

Handgriffen eine Notbedienung einrichten. Da keine vollwertige Diagnose

vorhanden war, musste die Störung für die Reparatur genau dokumentiert

werden.

Der zweite Grund fand sich in der von den Schwei-zerischen

Bundesbahnen SBB gewünschten auto-matischen Regelung der

Zugkraft

anhand der einge-stellten Geschwindigkeit. Daher wurde die Steuer-ung

angepasst. Mit dem Fahrschalter der bisherigen Befehlsgeber-steuerung wurde daher eine Lösung verwirklicht, die dem geänderten Verhalten entsprach. Während die Symbole mit - ● M + und ++ gleich blieben, hatten sie andere Funktionen bekommen.

So stieg der Stromwert in der Stellung ++ rasch bis auf 1 100

Ampère

und somit den maximalen

Fahrmotorstrom

an. Dieser blieb dann bestehen, bis die maximale Fahrmotorspannung

erreicht wurde. Auf der Stellung + wurde bis zu 950 Ampère hoch-geschaltet. Dieser Stromwert blieb dann bis zur Erreichung der maximalen Fahrmotorspannung ebenfalls erhalten.

Der Lokführer konnte aber mit Hilfe der Stellungen ++ und +

bestimmte Stromwerte manuell einstellen. Er verbrachte dazu den

Fahrschalter in die Stellung ++ bis der gewünschte

Fahrmotorstrom

erreicht war. Verbrachte er nun den

Fahrschalter

auf + wurde der

Strom

gehalten.

Die Stellung M liess den Stromwert langsam bis 750

Ampère

ansteigen. Das Verhalten der Steuerung war beim verbringen des

Fahrschalters

von der Stellung + oder ++ in die Stellung M gleich. Das heisst, mit den

obersten drei Stellungen konnten die Stromwerte festgelegt werden. Die

gewünschten Werte erkannte der Lokführer an den Anzeigen, genauer beim

grünen Zeiger für den Sollwert. Der effektive Wert hatte eine eigene

Anzeige erhalten.

Dank der Möglichkeit, einen bestimmten Stromwert sehr genau

einzustellen und zu halten, war es leicht mit dem Zug eine optimale

Beschleunigung zu ermöglichen. Gerade bei schlechtem Zustand der

Schienen,

erleichterte diese Lösung dem Lokführer die Arbeit deutlich. Verbrachte nun der Lokführer den Fahrschalter in die Stellung ●, reduzierte sich der Fahrmotorstrom auf den Wert, der zur Beibehaltung der Geschwin-digkeit notwendig war. Der Triebwagen wurde nun statt in der Zugkraft-steuerung in der gewünschten Geschwindigkeitssteuerung gefahren.

Durch kurzes verbringen des

Fahrschalters

in die Stellung M oder – wurde die Geschwindigkeit verlangsamt oder

erhöht. Verblieb der Fahrschalter in Stell-ung -, wurde die

Zugkraft

allmählich auf 0 abgeschaltet. Die Geschwindigkeitssteuerung funktionierte jedoch nur im Fahrbetrieb. Wechselte man mit dem Fahrschalter in den Bremsbetrieb, wurde die elektrische Bremse im Befehlsgebermodus bedient. Jedoch blieb hier ein eingestellter Stromwert durchwegs beibehalten.

Erst kurz vor dem Stillstand wurde die

elektrische

Bremse durch die Steuerung ausgeschaltet. Es war

daher auch mit der elektrischen Bremse leicht, eine gleichbleibende

Geschwindigkeit zu halten.

Im Vergleich zur

Nachlaufsteuerung der als Muster dienenden

Triebwagen,

war diese Lösung durchaus leicht verbessert worden. Der Lokführer gab die

gewünschte

Zugkraft

vor und beschleunigte damit den Triebwagen mit einer gleichbleibenden

Zugkraft. Kurz bevor die erlaubte Geschwindigkeit erreicht wurde,

unterbrach der Lokführer mit der Stellung ● die Zuschaltung der Zugkraft

und die Steuerung mit der Geschwindigkeit übernahm nun die Regelung.

Zwingend eingebaut werden musste eine Fern- und

Vielfachsteuerung.

Diese war notwendig geworden, denn der

Triebwagen

konnte ohne einen

Steuerwagen

nicht sinnvoll eingesetzt werden. Das war eine direkte Folge des

Verzichtes auf den zweiten

Führerstand.

Zudem hatten sich diese Lösungen bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB

bei Triebwagen schon längst durchgesetzt. Viel grösser war das Problem mit

den Kombinationen.

Damit die Signale übertragen werden konnten, wurden an den beiden

Stossbalken

die entsprechenden Steckdosen montiert. Diese wurden, wie bei den anderen

mit solchen Systemen eingesetzten

Triebwagen

im Bereich des Stossbalkens montiert und befanden sich jeweils links von

der

Kupplung.

Das benötigte Kabel wurde beim Triebwagen im

Gepäckabteil

in einer speziellen Ablage mitgeführt. So konnte die Einrichtung überall

erfolgen.

Die Codierung der Signale, beziehungsweise die Belegung der Adern

wurde vom Vst-System

IIId

übernommen. Wobei die übertragenen Befehle nicht genau stimmten und so

eine Kombination mit den Baureihen

RBe 4/4 und

Re 4/4 II nicht

möglich war. Anders sah das jedoch mit den Steuerwagen der Staatsbahn aus. Diese konn-ten aus dem vorhandenen Bestand übernommen werden. Die übermittelten Signale wurden lediglich an den Triebwagen übermittelt.

Abweichungen gab es jedoch bei den auf dem

Steuerwagen

angezeigten Werten für die

Fahrmotoren.

Daher mussten an den Steuerwagen gewisse Funktionen, die für die

Re 4/4 II

benötigt wurden, abgetrennt werden. Wenn wir schon spezielle Fälle haben, dann gilt, dass der Triebwagen mit einem Schalter zu einem Steuerwagen umgestellt werden konnte. Das war nötig, wenn ein Defekt den Betrieb nicht mehr ermöglichte.

Die

Fernsteuerung

von

Lokomotiven der Reihe

Re 4/4 II und

von

Triebwagen

RBe 4/4 war jetzt auch ab

dem RBDe 4/4 möglich. So konnten die Hilfs-lokomotiven an den

Pendelzug

gekuppelt werden. Ein Punkt, der wichtig sein konnte.

Es war maximal möglich drei solcher

Triebwagen

in

Vielfachsteuerung

unter sich einzusetzen. Ebenso viele Triebwagen konnten von einem

passenden

Steuerwagen

aus bedient werden. Der Grund für diese Beschränkung war, dass mit dem

System eine Beschränkung auf zwölf

Triebachsen

vorhanden war. Wobei es kaum vorkommen sollte, dass solche Kombinationen

von Triebwagen angewendet werden würden. So gesehen keine Einschränkung.

Dabei informierte bei der ersten Stufe eine Meldelampe den

Lokführer über die Gefahr. Bei der Stufe zwei wurde die Schleuderbremse

angelegt und so die zu schnell drehende

Achse

eingebremst. Diese Stufe war jedoch beim

Gleitschutz

nicht aktiv. Bei der Stufe drei wurde schliesslich die Zugkraft reduziert. Jetzt kamen die Anzeigen im Führerstand zum Zug. Auf der grünen An-zeige konnte die vorgegeben Zugkraft abgelesen werden. Die vor-handene Zugkraft konnte abweichen.

Bei verbessertem Schienenzustand erfolgte beim

Schleuderschutz

zudem automatisch wieder die Erhöhung der

Zugkraft

auf den vom

Lokomotivpersonal

vorgegebenen Wert. Beim

Gleitschutz

erfolgte jedoch keine Zuschaltung. Die letzte und vierte Stufe stellte den Überdrehzahlschutz dar. Dieser sprach an, wenn eine Triebachse mit 154 km/h oder mehr drehte. Die Aktion, die nun eingeleitet wurde, war das Auslösen des Hauptschalters.

So fiel die

Zugkraft

weg und es konnte nicht beschleunigt werden. Hingegen war die umgekehrte

Situation mit gänzlich blockierten

Rädern

nicht überwacht, da das System diesen Vorfall nicht vom Stillstand

unterscheiden konnte.

Auch eine Überwachung für den Lokführer und dessen Handlungen war

vorhanden. Dabei wurden die Signale mit der

Zugsicherung

nach

Integra-Signum

überwacht. Natürlich besassen die

Triebwagen

dabei auch die

Haltauswertung.

Die Zugsicherung war auf dem aktuellsten Stand. Durch die lange

Ablieferung wurden die letzten Triebwagen auch mit

ZUB 121

ausgerüstet. Dieses System war bei den ersten Modellen noch in der

Erprobung.

Erfolgte auch jetzt keine Reaktion, wurde der

Hauptschalter

ausgeschaltet und eine

Zwangsbremsung

eingeleitet. Eine Rückstellung war jedoch jederzeit mit dem

Pedal

möglich. Dieser «Schnellgang» war von der Funktion her mit den anderen vorhandenen Triebfahrzeugen identisch. Auch hier war es in einer solchen Situation jedoch nicht möglich, dem eventuell erkrankten Lokführer schnell zu Hilfe zu eilen. Dazu

war zumindest bei den ersten

Triebwagen

noch kein

Funkgerät

vorhanden. Da anfänglich jedoch

Zugpersonal

mitfuhr, war die Hilfe schnell vor Ort, so dass keine schweren Folgen zu

befürchten waren. Bei langen Fahrten, wo kaum Handlungen vorgenommen werden mussten, konnte der Lokführer ungewollt unkonzentriert oder gar müde werden.

Gerade bei dem hier vorgestellten Fahrzeug war das sehr schnell

möglich, da der Zug ohne grosse Handlungen längere Zeit mit korrekten

Geschwindigkeiten fuhr. Daher musste als Ergänzung zur

Sicherheitssteuerung

auch noch eine

Wachsamkeitskontrolle

eingebaut werden.

Diese als «Langsamgang»

bezeichnete

Wachsamkeitskontrolle

wurde erst nach 1 600 Metern aktiv. Nach weiteren 200 Metern kam es

schliesslich zur

Zwangsbremsung.

Dabei erfolgte die Rückstellung mit dem

Pedal,

dem

Fahrschalter

oder einer

Bremse.

Da in der Regel dazu das Pedal benutzt wurde, war es bei der Prüfung nicht

zugelassen. Daher mussten dort andere Methoden benutzt werden. Damit sind

wir aber bereits bei der Bedienung angelangt.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Die

Die

Obwohl

sich der

Obwohl

sich der  Genutzt

wurden diese drei Stellungen bei der Beschleunigung des

Genutzt

wurden diese drei Stellungen bei der Beschleunigung des

Auch

beim RBDe 4/4 wurde für die

Auch

beim RBDe 4/4 wurde für die  Bei

Bei

Die

Dienstbereitschaft des Lokführers war natürlich ebenfalls überwacht

worden. Er musste daher ein in der Nische des

Die

Dienstbereitschaft des Lokführers war natürlich ebenfalls überwacht

worden. Er musste daher ein in der Nische des