|

Beleuchtung und Steuerung |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Wenn wir zur

Beleuchtung und zur Steuerung kommen,

erreichen wir einen Bereich, der auch Punkte enthält, die anders platziert

werden können. Je komplizierter die Technik aufgebaut wurde, desto mehr

mussten die Ingenieure in die Steuerung investieren. Ein verklebter

Hüpfer

konnte noch mit Hammer und Meissel gelöst werden. Was macht man aber, wenn

ein

Thyristor nicht mehr richtig funktionieren will?

Es musste jederzeit sicher vorhanden sein und dah-er musste die Energie für dieses Stromnetz auf der Lokomotive gespeichert werden.

Die

Speicherung von elektrischer Energie ist recht einfach, das Problem ist

nur, dass deswegen mit

Gleichstrom gearbeitet werden musste. Das hatte

sich in all den Jahren nicht geändert. Um die elektrische Energie zu speichern, wurden Bleibatterien verwendet. Bei diesen erzeugte eine Zelle, die aus einer Platte mit Blei und einer mit Bleioxyd bestand, eine Spannung von zwei Volt Gleichstrom.

Nachteil war die zusätzlich benötigte Säure, die

ge-fährlich war. Aber die

Akkumulatoren waren so gut, dass sie seit Jahren

eingebaut wurden. Dabei wurden sogar hier die genormten und bei den Bahnen

üblichen Behälter verwendet.

Ein Behälter hatte neun Zellen enthalten, die in

Reihe geschaltet wurden. So stand eine

Spannung von 18

Volt zur Verfügung.

Mit zwei solchen Behältern konnte schliesslich die für die Steuerung und

Beleuchtung erforderliche Spannung von 36 Volt geschaffen werden. Wir

haben die Versorgung, die jedoch nur wenige Minuten zur Speisung aller

Funktionen der

Lokomotive geeignet waren. Zudem benötigten die

Batterien

Unterhalt.

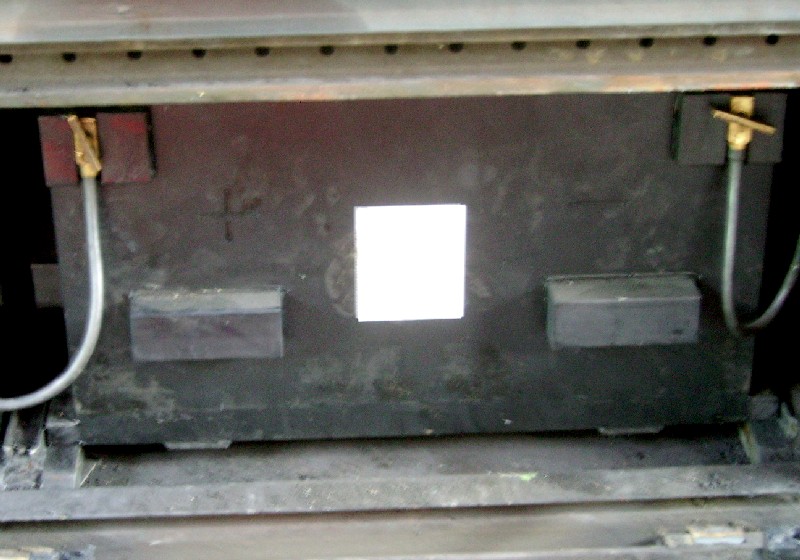

Im Unterhalt konnten

Bleibatterien nicht so leicht

ausgebaut werden. Das Gewicht eines Behälter belief sich auf rund 400

Kilogramm. Auch zwei kräftige Männer heben das nicht aus der Maschine.

Daher wurde unter dem Kasten der

Lokomotive ein von der Seite her

zugänglicher

Batteriekasten eingebaut. Dank dessen Aufbau konnten die

Akkumulatoren mit den vorhandenen Hebemitteln entnommen und ausgetaucht

werden.

Da nun eine etwas höhere

Spannung

abgegeben wurde, änderte sich der Stromfluss in den Leitungen zu den

Batterien. Das hatte zur Folge, dass die

Bleibatterien wieder geladen

wurden. Da nun von diesen aber keine Spannung bezogen werden konnte,

über-nahm diese Aufgabe das

Ladegerät.

Die nun durch das

Ladegerät versorgten Bereiche des

Bordnetzes wurden jetzt mit einer gering höheren

Spannung betrieben. Die

Steuerung konnte das verkraften und lediglich bei der

Beleuchtung konnte

das etwas hellere Licht erkannt werden. Wobei dieser Effekt so gering war,

dass er nicht von allen Leuten erkannt werden konnte. Wir sind damit aber

bei den Verbrauchern angelangt und können uns daher der Beleuchtung

zuwenden.

Beleuchtungen gab es bei einer

Lokomotive an vielen

Orten. Diese befanden sich aussen und bildeten die

Dienstbeleuchtung. Im

Innenraum gab es aber auch Licht, das oft vergessen ging. Wir hier wollen

daher in der Lokomotive beginnen, denn dort gab es mehr Lampen, als das

bei anderen Baureihen der Fall war. Sie wurden zudem noch öfter benutzt.

Der Aufbau der Lokomotive Re 450 begünstigte dieses Verhalten zusätzlich.

Wer in die Maschine gelangte und in den

Führerstand

wollte, musste durch den

Maschinenraum gehen. Dabei bestanden die Wege

dort aus dem Quergang bei den Türen und dem üblichen Durchgang zum anderen

Ende des Fahrzeuges. Dieser wurde mittig angeordnet und daher gelangte

schlicht kein Tageslicht mehr an diesen Ort. Die im Maschinenraum an

mehreren Stellen montierten Lampen mussten daher den ganzen Tag

eingeschaltet werden.

Diese bestand aus einem einfachen

Schrittschalter, der bei jeder Betätigung eines Schalters den

Ma-schinenraum erhellte, oder verdunkelte. Wir haben so die Funktion, wie

Sie sie von den Treppen-häusern kennen. Auch die beiden Endbereiche wurden mit Licht versehen. So war an der Decke im Führerstand eine Lampe montiert worden, die einfach mit einem Schalter bedient wurde. Wichtig war, dass dieser von der Sitzposition des Lokführer bedient werden konnte.

Gerade in der

dunkeln Tageszeit mussten eventuell wichtige Schreibarbeiten erledigt

werden. Das ging aber nur, wenn während dieser Zeit im Raum ein Licht

brannte. Die Beleuchtungen der Instrumente waren mit der Dienstbeleuchtung verbunden. Wurde diese einge-schaltet, waren auch die Anzeigen mit einem Licht erhellt worden.

Wir kommen damit zu den aussen

montierten Lampen und werden dabei schnell feststellen, dass in diesem

Bereich gespart wurde. Auf der Seite des

Gepäckabteils gab es schlicht

keine einzige Lampe. Auch an der

Front waren diese nach anderen Regeln

montiert worden.

Im Bereich oberhalb der beiden

Zerstörungsglieder

wurde je eine Lampe montiert. Diese stammte aus den Reihen der LKW und sie

wurde schon bei den

Triebwagen

RBDe 4/4 verbaut. Der Vorteil dieser Lampen

war, dass nun auch ein

Volllicht erzeugt werden konnte. In der Regel war

das normale Licht vorhanden, das nun aber als

Abblendlicht bezeichnet

wurde. Auf beiden Seiten waren aussen rote Lampen für das

Zugschlusssignal

vorhanden.

Die Konstrukteure der Lokomotive fanden, dass das über dem Frontfenster montierte weisse Linienband als dritte Lampe genommen werden konnte.

Die Anzeigen dort wurden über die Steuerung der Durchsagen

eingestellt. Sie leuchtete daher weiss und konnte so als dritte Lampe

genutzt werden. Eigentlich hätten sich die Ingenieure der Erbauer damit zufrieden gegeben. Doch die Schweizerischen Bundesbahnen SBB verlang-ten, dass an der Front auch drei rote Lampen in Form eines A gezeigt werden mussten.

Dieses Warnsignal war sehr wichtig und daher

musste im

Front-fenster am oberen Rand noch eine Lampe mit einem Notrot

verbaut werden. So konnten nahezu alle

Signalbilder korrekt gezeigt werden

und nur das Spitzensignal war komisch. Wir haben die Beleuchtungen bald geschafft, denn uns fehlt nur noch ein Bereich, der auch mit Licht versorgt wurde. Der Gepäckraum war nach den Regeln eines normalen Gepäckwagen aufgebaut worden.

Er besass daher auch zwei Griffe für die

Notbremse. Die Lampen

hingegen wurden zusammen mit der

Beleuchtung der Wagen geschaltet. War

diese eingeschaltet, leuchte auch das Linienband an den beiden

Fronten des

Zuges.

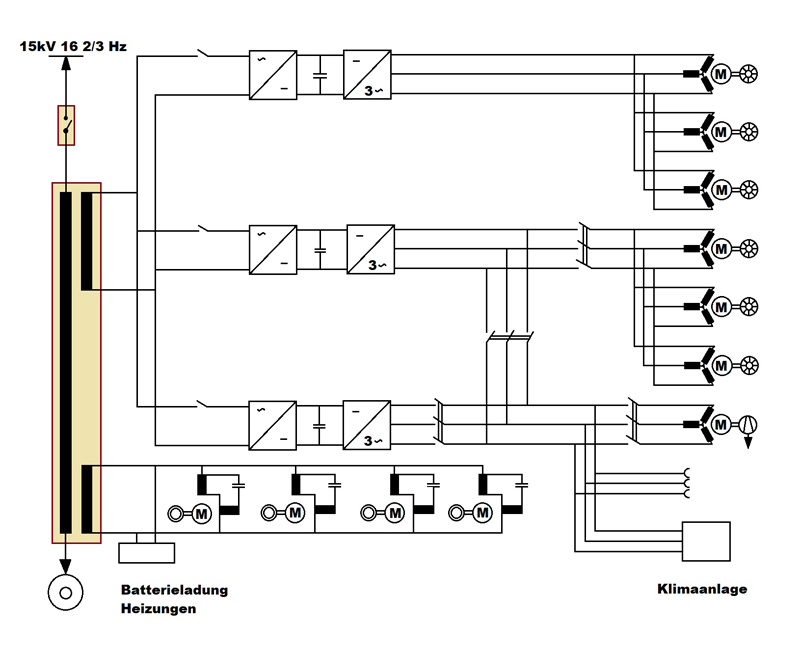

Hingegen war die klassische Steuerung einer

Lokomotive verschwunden. Während man schon bei früheren Baureihen erste

Lösungen mit elektronischen Bauteilen umgesetzt hatte, kam nun der nächste

Schritt und das waren die Computer. Genauer genommen wurde von einem

Rechner gesprochen und dieser war auch nicht so aufgebaut worden, wie wir

uns einen Computer vorstellen. Vielmehr hatte er klare Aufgaben.

Dieses Gerät hatte daher die Aufgabe die beiden Umrichter so zu regeln, dass die Stromrichter die Spannung erzeugten, die effektiv benötigt wurde.

Einen Einfluss auf dieses System, das in sich ar-beitete,

hatte nur der zweite verbaute Rechner. Jedoch wurden von dem ALG auch

Statusmeldungen an die Steuerung übermittelt. Der zweite Rechner bildete das Fahrzeugleitgerät FLG. Wir können diesen Teil schlicht als das Hirn der Lokomotive ansehen. Bei den nachfolgenden Betrachtungen und Handlungen wurde das FLG beeinflusst und so die gewünschte Änderung verfolgt.

Sie sehen, einen

direkten Einfluss auf die Steuerung hatte auf dieser

Lokomotive eigentlich

nur noch das FLG. Doch mehr wollen wir nicht damit ver-lieren, denn wir

haben noch viele Punkte zu betrachten. Wie jeder Computer benötigten sowohl das ALG, als auch das FLG ein Betriebssystem. In den Jahren, wo die Lokomotive gebaut wurde, gab es noch nicht die heute bekannten Systeme.

Zudem hätten solche

Programme nicht den gewünschten Effekt gehabt. Aus diesem Grund wurde ein

eigenes für diesen speziellen Zweck entwickeltes Betriebssystem

geschaffen. Die

Lokomotive Re 450 arbeitete damit mit MICAS-S, das schon

erprobt war.

Viele Aufgaben, bei denen bisher der Lokführer in

bestimmtem Rahmen eine Handlung vornehmen musste, wurden vom FLG

übernommen. Dazu gehörte zum Beispiel die Regelung der

Ventilation. Diese

regelte sich, wie wir schon erfahren haben mit der Temperatur. War diese

jedoch weit genug gesunken und das Fahrzeug bewegte sich nicht, wurde die

Ventilation gänzlich ausgeschaltet. Der bisher dazu vorhandene Knopf gab

es nicht mehr.

Diese wurde

anhand der Vorgaben des Bedieners durch das FLG ausgewertet und mit der

gefahrenen Geschwindigkeit verglichen. Die Anpassung war damit so genau,

dass Abweichungen von den Vorgeben im Bereich von geringen Werten lag. Gerade die Regelung der Geschwindigkeit ist ein gutes Beispiel für die Arbeit des FLG und des ALG. Mit dem FLG wurden die Werte verglichen. Mussten diese korrigiert werden, schickte das Fahrzeugleitgerät den Auftrag an das Antriebs-leitgerät.

Dieses wiederum

stellte die

Frequenz für die

Fahrmotoren und deren

Spannung neu ein. Ein

Vorgang der in Bruchteilen von Sekunden erfolgte und daher eine genaue

Regelung ergab. Anhand der beiden Beispiele haben wir gesehen, dass durch die Rechner Aufgaben übernommen wurden und dass die Vorgaben des Lokführers umgesetzt wurden. Weitere Punkte die vom Lokführer verstellt werden konnten, werden wir im nächsten Kapitel mit der Bedienung ansehen.

Hier fehlt uns noch ein Punkt der neuen Rechner und das war die Diagnose

und die Überwachung. Beide Aufgaben wurden dem FLG übertragen. Für die Diagnose waren die Schnittstellen im Fahrzeug verteilt worden. Dort wurden Zustände gemessen und anschliessend durch das FLG ausgewertet.

Entsprachen diese nicht den verlangen Werten,

wurde durch das Steuergerät automatisch eine Schutzfunktion aktiviert. Das

konnte vom ausgeben einer

Fahrsperre, bis zur Auslösung der

Hauptschalters

führen. Aufgaben die auch bei der klassischen Steuerung so gelöst wurden.

Zudem leuchtete

eine

Entpannungstaste auf. Mit dieser konnte die Panne mit einfachen Handlungen

behoben werden. Die Störung blieb zwar, das Fahrzeug konnte aber wieder

fahren. Auch wenn die Anzeige mit Tafel mit den heutigen Erfahrungen primitiv erscheinen mag, sie funktionierte. Jedoch reichte diese Info nicht für das Personal der Werkstatt aus. Mit der Angabe Stromrichter zwei ausgefallen, war keine Reparatur möglich.

Daher konnte

an einer seriellen Schnittstelle ein Computer angeschlossen werden. So

wurde der Speicher ausgelesen und mit dem passenden Programm, konnte der

defekte

Thyristor gefunden werden.

Bei den

Sicherheitseinrichtungen der

Lokomotive Re

450 waren die Vorgaben der Schweizerischen Bundesbahnen SBB zu

berücksichtigen. Daher wurden hier die klassischen Systeme eingebaut,

diese jedoch über das FLG geregelt. Die Werte der

Sicherheitssteuerung

ASEGA wurden daher über das FLG an den Lokführer übermittelt. Dieser

reagierte dann entsprechend den Vorschriften. Ausgegeben wurden dabei der

Schnell- und der

Langsamgang.

Die

Wachsamkeitskontrolle, arbeitete wie das

Sicherheitselement, in Form des

Schnellganges, mit einer Wegmessung. Diese

war nach den Regeln der ASEGA vorhanden, nur wurden die Werte durch das

FLG ermittelt. Das erlaubte es dem Fahrzeug auch, diese Werte für andere

Aufgaben zu nutzen. Das wurde mit der Messung der Zugslänge genutzt. Diese

konnte vom Lokführer aktiviert werden und sie gab ein Signal aus, wenn der

Punkt vom Schluss erreicht war.

Jedoch war diese punktförmig arbeitende

Zugsicherung für

den Betrieb einer

S-Bahn nicht ausreichend und zudem waren die

Schweizerischen Bundes-bahnen SBB daran auch diese zu erneuern. Hier wurde

das umgesetzt. Neu war die Zugbeeinflussung ZUB 121. Diese Einrichtung arbeitete mit festen Punkten im Gleis und den Daten des Zuges. Bei einer Ermässigung wurde so eine Bremskurve berechnet, die den Bremsweg bis zum Stillstand überwachte.

Um die Fahrt nach einer

Bremskurve

fortsetzen zu können, wurde eine

Befreiung aktiviert, die aber den

erlaubten Wert für die Geschwindigkeit auf 40 km/h beschränkte und so

keine schnelle Fahrt erlaubte. Mit der Zugsicherung war man so sehr aktuell und das galt auch für die Gespräche zwischen Lokführer und Fahrdienstleiter. Die Bahnhöfe der S-Bahn sollten nicht mehr zwingend mit Personal besetzt werden.

Zudem sollte auch kein

Zugführer

mehr mitfahren. Mit anderen

Worten, die bisherigen Möglichkeiten mit den Gesprächen war nicht mehr

möglich. Der am Gotthard bei

Güterzügen verwendete

Funk war gut, aber

veraltet. Aus diesem Grund wurde ein neues Funksystem entwickelt, das ebenfalls auf der S-Bahn in Zürich umgesetzt werden sollte. Diese System wurde ZFK 88 genannt und es erlaubte bidirektionale Verbindungen.

Zudem konnte der Eingabeterminal auch dazu genutzt werden,

die für

ZUB 121 benötigten

Zugdaten einzugeben. Auch der

Funk war so neu,

dass die Baureihe Re 450 die erste

Lokomotive war, die damit ausgerüstet

wurde.

Sie wurde bereits

für den

Pendelzug benötigt. Ohne den Einbau einer solchen Einrichtung war

es schlicht nicht möglich mit der

Lokomotive in beide Richt-ungen zu

fahren. So konnten die Entwickler neue Systeme nutzen und dabei wählten diese ein bei der Deutschen Bahn schon erfolgreich verwendetes System. Es sollte eine Lösung benutzt werden, die keine schweren Kabel mehr benötigte.

Die zudem auch in der Lage war, deutlich mehr

Informationen zu über-mitteln. Alle Bauteile dazu wurden daher von der ABB

in Mannheim in die Schweiz geliefert und dann in die

Lokomotive Re 450

eingebaut. Eingebaut wurde daher die Zeitmultiplexe Mehrfachtraktion Steuerung ZMS. Diese nutze codierte Signale um die Angaben zu übertragen. Das führte dazu, dass weniger Leitungen, als beim System Vst IIId der Fall war.

Benötigt wurden. Für die

ZMS konnten so freie

Adern in der

UIC-Leitung, die wegen dem

Funk und den Durchsagen so oder so

vorhanden war, genutzt werden. Es wurde kein Kabel mehr benötigt. An den

Enden war zudem die

automatische Kupplung zuständig.

Im System

ZMS wurde jeder Bereich, der eine

Bedienung erlaubte als Schnittstelle angesehen. Da maximal drei Züge

kombiniert werden sollten, waren das insgesamt sechs Punkte. Von diesen

wurde ein Bereich als

Master definiert. Dieser befand sich zwingend am

Ende der

Komposition. Alle anderen

Führerstände waren

Slave, die ihre

Meldungen an das FLG des Masters schickten. Der Master teilte auch die

Aufgaben mit.

Für die Behebung musste daher nicht mehr zum Havarist gegangen

werden. Eine Ver-einfachung die den Betrieb mit den

Pendelzüge

beschleunigen sollte. Noch ein Problem der Vielfachsteuerung war der Schutz der Triebachsen. Sass der Lok-führer auf dem Fahrzeug, konnte er ein Durchdrehen der Räder erkennen. Bei einem Abstand von 300 Meter war das nicht mehr möglich.

Aus diesem Grund wurde ein Schleuder- und

Gleitschutz

verbaut. Die Regelung desselben und auch die Massnahmen wurden vom FLG

übernommen und dabei wurden auch Vorgaben an das ALG übermittelt. Dieser Schleuderschutz funktionierte sehr gut und er konnte in einer Werkstatt eingestellt werden. Das erlaubte es der Lokomotive Re 450 auch bei schlechtem Zustand der Schienen eine optimale Beschleunigung zu erreichen.

Minutenlange Fahrten im Bereich des

Makroschlupfes waren kein Problem. Eher ein Problem waren die dann zu

hörenden Geräusche, die durchaus ein Belästigung für die Fahrgäste

bedeuten konnte.

Soweit können wir die Steuerung der

Lokomotive Re

450 beenden. Viele hier nicht im Detail erwähnten Vorgaben hingen jedoch

direkt mit den Handlungen des mit der Bedienung betrauten Lokführers

zusammen. Das ist jedoch ein Punkt, der mit der Bedienung betrachteten

werden sollte. Daher beschliessen wir die sehr umfangreiche Steuerung der

Maschine und begeben uns zum nächsten Kapitel, wo die Bedienung behandelt

wird.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2024 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Auf jeden Fall benötigt man für diese Bereiche ein

Auf jeden Fall benötigt man für diese Bereiche ein

War die

War die

Schalter für die

Schalter für die

Das war es auch schon und wir können zur Steuerung

übergehen. Wie, es fehlt noch die dritte Lampe? Diese gab es schlicht

nicht mehr!

Das war es auch schon und wir können zur Steuerung

übergehen. Wie, es fehlt noch die dritte Lampe? Diese gab es schlicht

nicht mehr! So war mit dem Antriebsleitgerät (ALG) ein Rech-ner

vorhanden, der sich um alle Belange der

So war mit dem Antriebsleitgerät (ALG) ein Rech-ner

vorhanden, der sich um alle Belange der

Auch andere Regelungen arbeiteten so und in gewissen

Bereichen wurden die Vorgaben vom Lokführer automatisch umgesetzt. Ein

solcher Punkt war die Regelung der gefahrenen Geschwindigkeit.

Auch andere Regelungen arbeiteten so und in gewissen

Bereichen wurden die Vorgaben vom Lokführer automatisch umgesetzt. Ein

solcher Punkt war die Regelung der gefahrenen Geschwindigkeit. Da nun aber der Lokführer direkt keine

Da nun aber der Lokführer direkt keine

Nicht grundsätzlich anders arbeitete die

Nicht grundsätzlich anders arbeitete die

Bevor wir zur Bedienung der

Bevor wir zur Bedienung der