|

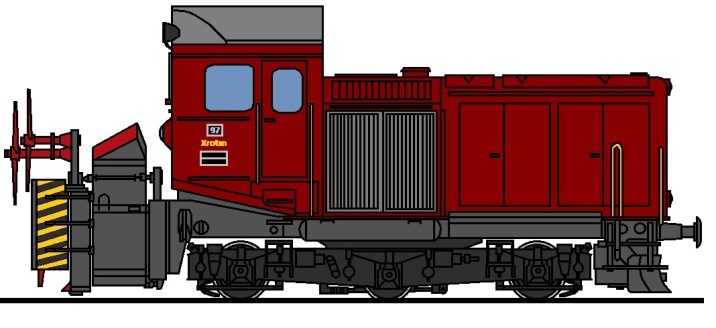

Fahrwerk mit Antrieb Xrotm 2/3 Nr. 97 - 98 |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Die Schneeschleuder stand auf einem mit drei

Achsen

versehenen

Drehgestell.

Dieses Drehgestell war kräftig ausgeführt worden und wurde als Fahrgestell

bezeichnet. Der Grund dafür lag beim Rollendrehkranz, der den Drehpunkt

des Aufbaus bildete. Seine Ausführung unterschied sich nicht vom der

elektrischen Schneeschleuder Xrote.

Einzig der automatische

Antrieb

für die Abdrehung war eine Änderung, die umgesetzt wurde.

Diese arretierten den oberen Teil gegenüber dem

Fahrwerk.

So können wir vermerken, dass im Fahrbetrieb das Verhalten einer Maschine

mit Rahmen vorhanden war. Es gab daher kaum Unterschiede zur Reihe

Em 3/3. Aufgebaut wurde dieses Drehgestell jedoch aus normalem Stahl. Dieser wurde mit einer grauen Farbe behandelt. Zusam-men mit dem Oberbau haben wir einen schlichten Anstrich erhalten.

Wobei dort die

Griffstangen

gelb behandelt wurden. Der farb-liche Tupfer im Bereich des Fahrgestells

war lediglich das

Handrad

für die

Feststellbremse.

Diese war in einer roten Farbe gehalten, so dass es gut zu erkennen war.

Im Rahmen wurden drei

Achsen

mit der Hilfe von doppelreihigen

Rollenlagern

eingebaut. Die vertikale Führung war hingegen als mit

Fett

geschmiertes

Gleitlager

ausgeführt worden. Da hier nur die beiden äusseren Achsen mit einem

Antrieb

versehen wurden, war die

Achsfolge

A1A vorhanden. Ein Antrieb auf alle Achsen sah man bei der Schneeschleuder

nicht als angebracht an, da hier keine grossen

Anhängelasten

gezogen werden mussten.

Unterschiedlich war auch der Durchmesser der auf den

Achsen

aufgepressten

Räder.

Die Vollräder der beiden Triebachsen hatten neu einen Durchmesser von 850

mm erhalten und sie besassen

Bandagen

als Verschleissteil. Eine Lösung, die damals bei

Triebachsen

durchaus üblich war. Bei der

Laufachse

reduzierten die Hersteller den Durchmesser auf 730 mm. Zudem wurde hier

ein

Monoblocrad

verwendet, welches das Gewicht zusätzlich verringerte.

Man machte sich hier die Erfahrung nützlich, denn mittlerweile

wussten die Konstrukteure, dass Schnee und Eis die mechanischen Funktionen

einer Schneeschleuder behindern konnten und daher so wenig bewegliche Teil

wie möglich verwendet wur-den. Die Achslasten waren nicht identisch ausgeführt worden. Die Konstrukteure wollten eine möglichst grosse Belastung der Triebachsen erreichen. Daher wurde hier eine Achslast von 19.5 Tonnen angege-ben.

Das

Adhäsionsgewicht

der Schneeschleuder betrug deshalb 39 Tonnen. Ein Wert, der für den

geplanten Einsatz als alleine fahrendes Fahrzeug durchaus nachvollzogen

werden kann, zudem wurde so die

Streckenklasse

C eingehalten.

Bei

der

Laufachse,

die wegen den

Kuppen

und

Senken eine weichere Abfederung erhalten hatte und seitlich

verschiebbar ausgeführt wurde, war eine

Achslast

von 18 Tonnen erreicht worden. Das war nur unwesentlich weniger, als bei

den

Triebachsen.

Daher kam die Schneeschleuder auf ein Gesamtgewicht von 57 Tonnen und der

feste Radstand betrug 4 500 mm. Ein Wert der damals durchaus auch bei

Lokomotiven

angewendet wurde.

Jede

Triebachse

wurde von einem eigenventilierten

Gleichstrommotor

angetrieben. Diese

Ventilation

war sicherlich nicht optimal, sie konnte jedoch wegen dem Aufbau nicht

anders gelöst werden. Das hatte unweigerlich zur Folge, dass die

Leistung

der Motoren wegen der

Kühlung

nicht optimal genutzt werden konnte. Maximal konnte jeder

Fahrmotor

90 kW erzeugen. Für die Schneeschleuder ergab das einen Wert von 180 kW,

was ansprechend war.

Die

Übersetzung

betrug im Fall der Schneeschleuder

1 :

4.94. Damit können wir erkennen, dass die Übersetzung so ausgelegt

wurde, dass möglichst hohe

Zugkräfte

erzeugt werden. Diese wurden bei der

Schneeräumung

benötigt. Die Schleuder erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h. Diese konn-te auch in den Steigungen der Gotthardstrecke erreicht werden. Das erlaubte eine schnelle Fahrt zur Räumung. Dort sank der Wert für die Geschwindigkeit jedoch deutlich.

Das war dadurch bedingt, dass nun der kleinere

Generator

für den Fahrantrieb genutzt wurde. Jedoch musste jetzt das Tempo auch den

Aggregaten ange-passt werden, denn schnell war die Räumung nicht.

Es wurde eine

Anfahrzugkraft

von 57 kN erreicht, welche durchaus bei den Geschwindigkeiten während der

Schleudertätigkeit gehalten werden konnte. Bei der

Leistungsgrenze,

die hier bei 21 km/h lag, konnte während der Dauer von einer Stunde noch

eine

Zugkraft

von 29.4 kN erzeugt werden. Daher war die Maschine auf den Einsatz als

Schneeschleuder ausgelegt worden und nicht dazu geeignet um schwere

Anhängelasten

zu befördern.

Die Schneeschleuder konnte mit drei unterschiedlichen

Bremsen

verzögert werden, jedoch erlaubten nur zwei Bremsen, dass damit auch

angehalten werden konnte. Für die Talfahrt in den

starken Gefällen

am Gotthard war für alleine verkehrende

Triebfahrzeug

eine verschleisslose Bremse vorgeschrieben. Damit dafür keine zusätzliche

Lokomotive

vorgespannt werden musste, war eine

Widerstandsbremse

vorhanden.

Diese wurden durch den Fahrtwind gekühlt und wa-ren so ausgelegt

worden, dass die Talfahrt problem-los möglich wurde. Das war jedoch ein

deutlicher Unterschied zu den

Diesellokomotiven. Beide pneumatischen Bremsen der Schneeschleuder konnten dazu genutzt werden um damit anzuhalten. Dabei war die direkt wirkende Rangierbremse vor-handen, die mit einem Druck von 3.9 bar arbeitete.

Diese

Bremse

wurde mit einem üblichen

Bremsventil

der

Bauart

FD 1 bedient und unterschied sich daher nicht von anderen Baureihen der

Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Ein Umstand, der die Schulung

vereinfachte.

Die

Rangierbremse

kam auch während der Schleuderbetriebes zur Anwendung, weil damit präziser

abgebremst werden konnte, als das mit der

automatischen Bremse

möglich war. Zudem war die

direkte Bremse

auch in der Lage, die Maschine aus der maximalen Geschwindigkeit bis zum

Stillstand zu verzögern. Bei der möglichen

Bremskraft

gab es nämlich keinen Unterschied zur zweiten eingebauten Bremse der

Schneeschlauder.

Die

automatische Bremse

der Schneeschleuder arbeitete nur mit der

P-Bremse.

Dank der

Hauptleitung

dieser

Bremse

konnten damit jedoch auch angehängte Wagen abgebremst werden. Gleichzeitig

war es aber auch möglich, die mechanischen Bremsen der Schleuder zu

betätigen, wenn diese am Schluss eines Zuges abgeschleppt werden musste.

So war eine sichere

Überführung

des Fahrzeuges jederzeit möglich.

Damit konnte ein Bremsverhältnis von 74% berechnet werden. Das reichte problemlos aus, um mit der Maschine die Talfahrt am Gotthard mit der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit in Angriff zu nehmen.

Daher konnte bei Fahrten immer mit 65 km/h gefahren werden, was

eine schnelle Verschiebung ermöglichte.

Beide pneumatischen

Bremsen

der Schneeschleuder wirkten auf zwei

Bremszylinder,

welche mit einem

Bremsgestänge

mit automatischem

Gestängesteller

auf die

Klotzbremse

von jeweils 1.5

Achsen

wirkten. Die

Laufachse

war dabei je zur Hälfte von einem Bremszylinder gebremst. Das war eine

Lösung, die man von der Baureihe Ae 6/6

her kannte und die auch eine zweckmässige Abbremsung der Schneeschleuder

erlaubte.

Wurde die Schneeschleuder abgedreht, wurde die

Hauptleitung

automatisch entleert und so die volle Bremswirkung der

automatischen Bremse

erreicht. Gleichzeitig wurden auch die Leitungen zu den

Fahrmotoren

unterbrochen. So konnte in diesem Moment mit der Schleuder nicht

losgefahren werden. Die

Bremse

verhinderte zudem, dass diese auch ungewollt losrollen konnte. Erst mit

der Verriegelung konnte wieder gefahren werden.

Die Möglichkeit, die Schneeschleuder abzudrehen, verhinderte auch,

dass eine normale und regulierbare

Handbremse

eingebaut werden konnte. Daher wurde hier eine

Feststellbremse

verwendet. Diese wirkte mit einem seitlich am Fahrgestell angebrachten

Handrad

rein mechanisch auf ein

Bremsgestänge

und somit auf die Hälfte der

Achsen.

Es war daher nicht möglich alle Achsen mit der Handbremse anzuziehen.

Daher konnte mit dieser

Feststellbremse

ein

Stillhaltebremsgewicht

von 17 Tonnen erreicht werden. Das war nicht besonders hoch und führte zu

Behinderungen beim Einsatz. Mit diesem Wert konnte die Schneeschleuder

jedoch nicht überall abgestellt werden. Besonders in den

starken Gefällen

reichte das nicht aus. Damit die Schleuder trotzdem auch dort gesichert

werden konnte, wurden auf der Maschine

Hemmschuhe

mitgeführt.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Während

der Fahrt konnte sich das

Während

der Fahrt konnte sich das

Abgefedert

wurden sämtliche

Abgefedert

wurden sämtliche

Die

verfügbare Fahrleistung von 237 PS, beziehungsweise 180 kW wurde mit einem

Die

verfügbare Fahrleistung von 237 PS, beziehungsweise 180 kW wurde mit einem  Diese

Diese

Bei

einem Gewicht des Fahrzeuges von 57 Tonnen wurde bei einem Druck von 3.9

Bei

einem Gewicht des Fahrzeuges von 57 Tonnen wurde bei einem Druck von 3.9